РАЗДЕЛ 3МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ ГЛАВА 6 СОВОКУПНЫЙ СПРОС И СОВОКУПНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Содержание макроэкономического равновесия. Общее и частичное равновесие Содержание равновесия. В наши дни те требования, которые предъявляются к национальной экономике, составляют уже достаточно обширный список. Например, никто не оспаривает того, что люди должны иметь достойно оплачиваемую работу и за доходы иметь возможность по доступной цене купить жилье. Граждане страны должны иметь возможность обзаводиться семьями и растить детей, получать образование и наращивать человеческий капитал, иметь гарантии обеспеченной старости. Товарные рынки при устойчивых ценах должны регулярно пополняться различными товарами. Обменный курс национальной валюты должен быть стабильным и уважаемым в мире. Население должно быть заинтересованным сберегать определенную часть денежных доходов. Сбережения в национальной валюте не должны обесцениваться, а приносить устойчивый доход. Тот, кто занимается бизнесом, должен быть заинтересованным инвестировать денежный капитал в национальное производство, открывать новые рабочие места. Наконец, свои конкретные требования к национальной экономике предъявляют инвесторы и экспортеры, юристы, экономисты и политики, ассоциации предпринимателей и иностранный капитал, правительство и женские союзы, организации ветеранов и т. д. В качестве самой общей характеристики, которая аккумулирует указанные выше разнообразные требования к национальной экономике, сегодня выступает сохранение макроэкономического равновесия. Макроэкономическое равновесие отражает достижение в национальной экономике сбалансированности и пропорциональности между: а) материальными и денежными потоками; б) производством и потреблением; в) совокупным спросом и совокупным предложением; г) затратами на производство и объемом выпуска. Достижение макроэкономического равновесия предполагает: 1) обеспечение именно пропорциональности, т. е. взаимно 2) удержание тех или иных частных отклонений в опреде 3) наличие специального механизма реагирования, позволя По социальным критериям макроэкономическое равновесие предполагает достижение в стране такой ситуации, которая бы устраивала бизнес и подавляющую часть населения, а также правительство и ближайшее внешнее окружение страны. Вывод: устойчивое, сбалансированное и долговременное экономическое развитие, которое характеризуется постоянным повышением экономической эффективности использования национальных факторов производства и уровня жизни населения есть макроэкономическое равновесие. Следует отметить, что в современной экономической науке проблема обеспечения равновесия национальной экономики считается фундаментальной. Вырабатываемые в данной сфере экономических знаний научные рекомендации имеют огромное практическое значение. Идеальное и реальное равновесие. В условиях действия всеобщего закона ограниченности ресурсов и при наличии многочисленных вариантов экономических решений принято выделять идеальное и реальное равновесие. Идеальное равновесие означает, что национальная экономика достигла точки оптимума. Чтобы доказать, что существует именно такая ситуация, нам потребуются специальные расчеты и доказательства. Следует исходить из т^го, что идеальное макроэкономическое равновесие обеспечивает полную реализацию экономических интересов всех субъектов национальной экономики. В таких условиях каждый, кто желает иметь достойно оплачиваемую работу, ирдеет именно такое рабочее место. В условиях доминирующей свободной конкуренции всем предпринимателям открыт доступ к факторам производства. Произведенный продукт соответствует потребностям общества и полностью «выкупается» потребителями. Итак, идеальное равновесие есть оптимальное равновесие. Но обратим внимание на то, что достижение национальной эко- номикой оптимальности определяется по соответствующим критериям. Поскольку экономическое развитие имеет вероятностный характер, поэтому идеальное равновесие есть всего лишь один из возможных вариантов макроэкономического равновесия. Геометрическим местом размещения допустимых вариантов макроэкономического равновесия выступает известная нам кривая производственных возможностей (см. рис. 6.1).

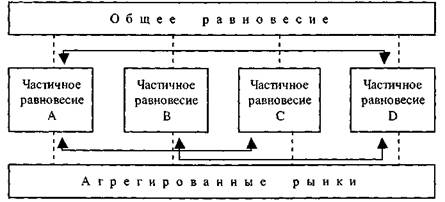

Рис. 6.1. Кривая производственных возможностей и поиск точки идеального равновесия Принадлежность той или иной точки (варианта экономической ситуации) к кривой производственных возможностей означает, что мы имеем дело как минимум с реальным равновесием. Для каждого такого варианта характерно полное использование национальных факторов производства. Объем национального продукта максимизирован, а его внутренняя стоимостная и вещественная структуры сбалансированы. Пример. На кривой производственных возможностей (см. рис. 6.1) точкой Е0 обозначим некое реальное равновесие. Но на данной кривой есть и другие точки, отражающие состояние макроэкономического равновесия. Поэтому чтобы доказать, что именно данное реальное равновесие является идеальным, потребуются дополнительные расчеты. Не исключено, что при такой перепроверке обнаружится: на определенный момент в качестве идеального равновесия среди всех вариантов «равновесных ситуаций» все же лучше подходит точка Е1 Но и в этом случае мы не учли, что под воздействием ряда внутренних и внешних факторов (НТП, экономическая интеграция и др.) кривая производственных возможностей могла бы на текущий момент занимать в экономическом пространстве более высокое положение (см. ч. 1, стЬ. 162). Поэтому с учетом возможного сдвига кривой производственных возможностей в качестве идеального равновесия должна быть признана не точка E1, а точка F1 Приведенные выше характеристики обращают наше внимание на то, что идеальное и реальное равновесие не совпадают. Для реального равновесия характерно не только нахождение в оптимальной точке, но и само движение в данном направлении. Поэтому реальное равновесие обнаруживается прежде всего как динамичное равновесие, которое может, например, в определенных пределах вполне соседствовать с несовершенной конкуренцией, инфляцией и другими «нормируемыми» отклонениями от идеальной ситуации. В таких условиях пропорциональность чаще всего реализуется как общая тенденция к достижению соответствия составных частей национальной экономики. При динамичном реальном равновесии в полном объеме функционирует система жизнеобеспечения национальной экономики и населения. Последняя выступает как совокупность факторов, процессов и результатов национального воспроизводства, непосредственно ориентированных на удовлетворение многообразных потребностей общества, включая экономическую безопасность страны и социальный прогресс. Общее и частичное равновесие. Национальный рынок состоит из двух крупных секторов: рынка факторов производства и рынка предметов потребления. В свою очередь каждый из них включает множество различных сегментов и разновидностей. Особо следует говорить о рынке труда, а также денежного капитала, ценных бумаг и т. п. В территориальном аспекте национальная экономика состоит из экономических районов, региональных экономических комплексов. В воспроизводственном аспекте есть резон выделять отдельные фазы движения продукта и дохода (производство, потребление и т. д.). Не случайно ранее мы выделили воспроизводственную, территориальную, отраслевую, экономическую структуру национальной экономики. Все это лишний раз напоминает, что национальная экономическая система всегда состоит из отдельных частей. При этом та или иная подсистема, испытывая на себе воздействие различных факторов, вполне может находиться в состоянии, которое будет заметно отличаться, например, от состояния всей национальной экономической системы. Поэтому в макроэкономическом анализе и принято выделять проблему достижения частичного и общего равновесия. Частичное равновесие предполагает достижение сбалансированности и пропорциональности на отдельно взятом (агреги- рованном) рынке. Здесь фиксируется достижение так называемых частных или локальных пропорций. Частичное равновесие обнаруживается и тогда, когда обеспечивается сбалансированность между соседними рынками или крупнейшими параметрами функционирования национальной экономики. Само собой разумеется, что достижение того или иного частичного равновесия — важнейшая предпосылка для установления общего равновесия национальной экономики (см. рис. 6.2). Общее равновесие обнаруживается через массу взаимосвязей, достижение определенного уровня экономической эффективности. Приведение локальных (частных) пропорций в единую систему значительно облегчает выполнение национальной экономикой ее целевой функции. Формально общее равновесие выступает как совокупность частичных равновесий, т. е. как единовременное достижение равновесия на всех рынках. Примечание. В соответствии с законом Валъраса достижение частичного равновесия на трех из четырех агрегированных рынках национальной экономики обеспечивает достижение равновесия и на последнем четвертом рынке, следовательно, и общего равновесия. Общее равновесие отражает факт наличия системы национального воспроизводства, общественного разделения труда, единства денежных и товарных потоков и т. д. Вывод: достижение общего равновесия означает, что национальная экономика приобрела особое качественное состояние. Примечание. В условиях общего равновесия динамика индивидуальных издержек производства соответствует динамике общественно необходимых затрат. Формирование прибыли в секторе бизнеса соответствует закону средней нормы прибыли. Национальный уровень заработной платы выступает мощным ориентиром для развития конкуренции на рынке тру-

Рис. 6.2. Общее и частичное равновесие 148 да. Интенсивность формирования потребности на определенный товар зависит от степени доступности других материальных благ. Устанавливается четкая корреляция между состоянием рынка труда и капитала, рынком физического капитала и спросом на потребительские товары. При этом внешне абсолютно независимая деятельность обособленных хозяйствующих субъектов подчиняется законам ассоциативного поведения агрегированных субъектов национальной экономики. Таким образом, общее равновесие выступает как сбалансированное и согласованное функционирование всех сегментов единого национального рынка, как особое качественное состояние национальной экономики. На базе индивидуального и отраслевого рыночного спроса и предложения формируются совокупный спрос и совокупное предложение. Достижение стабильного общего равновесия означает, что в полной мере срабатывают механизм самонастройки и механизм жизненного обеспечения национальной экономической системы. При этом велика роль институционального строительства, совокупности организаций экономического самоуправления (см. ч. 2, глава 14). Важнейшим средством координации выступают хозяйственные договора и контракты, в момент перезаключения которых идет активное согласование экономических интересов. Нарушаемое равновесие восстанавливается методом итераций, т. е. обмена сигналами между хозяйствующими субъектами и взаимных уступок. Простое и расширенное воспроизводство. В условиях простого воспроизводства сохраняются количественные и качественные параметры ранее достигнутого макроэкономического равновесия. В худшем случае допускаются лишь сезонные изменения (колебания) тех иных значений национального производства. В условиях экстенсивного развития основные макроэкономические пропорции если и изменяются, то лишь кратно по отношению друг к другу. При расширении «экономического поля» ранее установленные экономические связи лишь механически тиражируются. При этом на такое расширение «экономического поля» определенные ограничения накладывает закон редкости ресурсов. Более сложная ситуация возникает при интенсивном типе расширенного воспроизводства. НТП подрывает ранее установленные связи и экономические отношения. Одновременно предлагаются новые варианты и средства достижения целей социально-экономического развития. При этом следует исходить из того, что установленное равновесие каждый раз достаточно быстро нарушается. Достижение общего равновесия предполагает минимизацию нежелатель- ных отклонений от оптимального состояния по основным параметрам функционирования национальной экономики. Реалии белорусской экономики. Нет сомнений в том, что в условиях переходной экономики можно лишь мечтать о достижении общего (идеального) равновесия. Кризисный спад и недоиспользование национальных факторов производства надолго погружают национальную экономику в пространство, которое размещено ниже кривой производственных возможностей (см. точку «К» на рис. 6.1). В условиях белорусской экономики проблема общего равновесия в трансформационный период должна рассматриваться в следующих аспектах: 1. В качестве важнейшей предпосылки общего равновесия признается обеспечение соответствия между целями социально-экономического развития страны, официально заявленными в государственной доктрине, и имеющимися у страны реальными экономическими возможностями. Это предполагает освобождение экономической политики от излишнего популизма и полную мобилизацию общественного сознания на преодоление кризисных явлений (см. ч. 1, главы 13-14). 2) На всех этапах переходного периода в проводимых социаль 3) Общее равновесие складывается из частичных. Поэтому 4) В качестве временной нормы общего или частичного рав Вывод: в условиях переходной экономики важно выделять не только статическую, но и динамическую равновесность. Опыт стран СНГ показывает, что не столь уж и редко ориентиры социально-экономических преобразований теряются из вида под воздействием различных экономических и политических факторов. При таком сценарии достижение даже «нормируемой равновесности» становится весьма проблематичным. Тенденции, которые не смягчают, а усиливают диспропорциональность и разбалансированность переходной экономики, должны оперативно блокироваться. Это позволит сохранить в обществе социальное согласие, а власти — кредит доверия со стороны населения. Вместе с тем следует признать, что экономика переходного периода не является идеальным состоянием. Ведь уже изначально в качестве временной «нормы» признается менее деструктивное состояние национальной экономической системы. Поэтому следует тщательно рассчитывать и цену такого приспособления (см. ч. 1, стр. 603).

|