Глава 14 ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫВ зависимости от преимущественного поражения головного или спинного мозга различают энцефалиты и миелиты, которые в свою очередь подразделяются на полиоэнцефалит, полиомиелит (при пора- жении серого вещества) и лейкоэнцефалит, лейкомиелит (при пораже- нии белого вещества). Уровень преимущественного поражения периферической нервной системы определяет разделение заболеваний на радикулиты, ганглиони- ты, фуникулиты, плекситы, невриты. Поражение вегетативной нервной системы может проявляться в виде ганглионита (симптоганглионит),

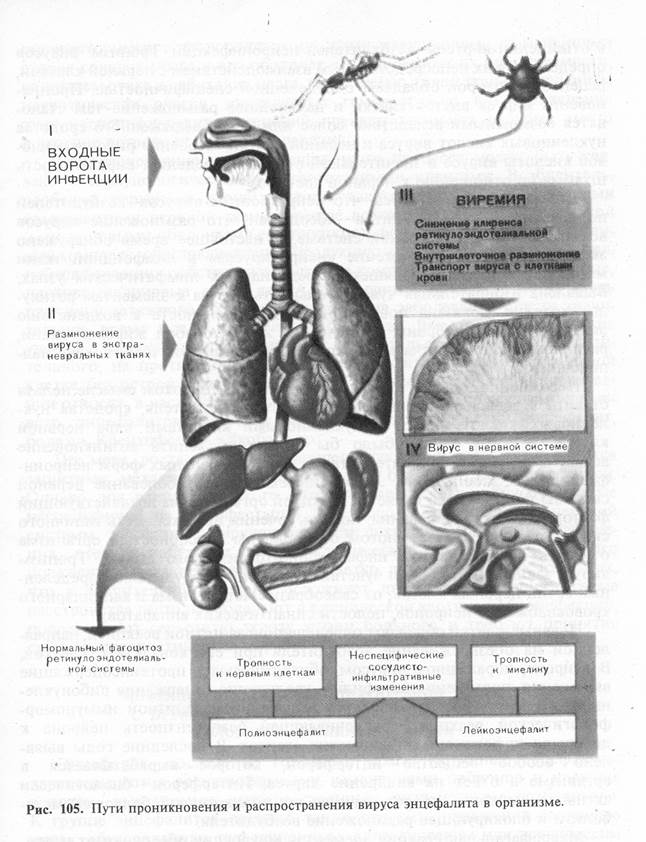

Особую группу нейроинфекций составляют менингиты — нейроин- фекционные заболевания с преимущественным поражением оболочек головного и спинного мозга. В зависимости от поражения твердой или мягких (собственно мягкая и паутинная) мозговых оболочек различают пахи- и лептоменингиты. Лептоменингиты могут быть то- тальными (большинство серозных и гнойных менингитов) или с пре- имущественным поражением паутинной оболочки (арахноидиты). Инфекционные воспалительные поражения сосудов головного и спинного мозга (васкулиты) не относятся к истинным нейроинфекциям, однако, как правило, сопровождают течение менингитов и энцефали- тов. Они могутбыть источником возникновения и распространения воспалительного процесса в веществе и оболочках мозга. Нередко инфекционные заболевания нервной системы сопровождаются пораже- нием и вещества, и оболочек мозга, а также периферической и вегетативной нервной системы. Мозг обладает определенной иммунологической независимостью, автономностью, обеспечиваемой существованием гематоэнцефаличес- кого барьера. В связи с этим течение инфекционных заболеваний нервной системы отличается некоторым своеобразием. Представления о гематоэнцефалическом барьере претерпели значительную эволюцию- от предположения о существовании чисто механической преграды, не <атропускающей» крупномолекулярные вещества, до современных гипотез, основанных на точном наблюдении ультраструктурных, био- химических и иммунологических изменений в ткани мозга, мозговых сосудах и периваскулярных (Вирхова — Робена) пространствах. Большин- ство исследователей считают, что основная роль в выполнении барьер- ной иммунной функции принадлежит периваскулярной астроцитарной макроглии, клеточная «сеть» которой тесно сплетает стволы внутри- мозговых сосудов, определяя в значительной степени реакцию мозга на то или иное инфекционно-токсическое воздействие. Инфекционному поражению нервной системы, как правило, пред- шествует. более или менее длительная гематогенная диссеминация возбудителя, который оказывает воздействие на гематоэнцефалический барьер (рис. 105). Изменения астроцитарной глии обнаруживаются на самых ранних этапах течения нейроинфекционного процесса, до появления выраженных воспа лительных изменений в нейронах. Астро- циты,выполняя роль гематоэнцефалического посредника, одновременно осуществляют своеобразную дренажную функцию, т.е. обеспечивают обратную транспортировку из мозга в сосудистое русло жидкостей и электролитов. Инициальным поражением астроцитов при инфекцион- ном поражении отчасти объясняется раннее развитие отека мозга, явления которого нередко опережают возникновение очаговой сим- птоматики и преобладают в первоначальной клинической картине нейроинфекционных заболеваний. Патогенез отека мозга при нейроинфекциях сложен. Большую роль играют изменения проница- емости сосудистой стенки, общие и регионарные гемодинамические сдвиги, обусловленные интоксикацией, нарушением регуляции сосудис-

того тонуса. По мере развития заболевания присоединяются новые, вторичные факторы, способствующие распространению и углублению отека мозга. Избирательность поражения мозга при нейроинфекционных заболе- ваниях обусловлена так называемым нейротропизмом инфекционно- токсических агентов. Вопросы тканевого тропизма наиболее изучены

Долгое время считалось", что нейротропизм вирусов — возбудителей полиомиелита и энцефалитов — абсолютен, что размножение вирусов возможно только в нервной системе. В настоящее время обнаружено экстраневральное размножение «нейровирусов» в лимфоидной ткани миндалин, пейеровых бляшек, в регионарных лимфатических узлах. Выявлена избирательная чувствительность вируса к элементам ретику- лоэндотелия, доказана повышенная чувствительность к воздействию ряда вирусов со стороны коричневого жира — особой жировой ткани, расположенной в клетчатке межлопаточной области, шеи, вокруг над- почечников. Несомненно, однако, что «нейротропизм» в широком смысле нельзя ставить в зависимость только от свойств возбудителя, сродства нук- леиновых кислот вируса с нуклеиновыми кислотами ядра нервной клетки. В этом случае было бы трудно объяснить возникновение асимптомного вирусоносительства и экстраневральных форм нейроин- фекционных заболеваний. Любое инфекционное заболевание нервной системы прежде всего является реакцией организма на воздействующий фактор. Клиника заболевания, тяжесть течения, выраженность типичного симптомокомплекса во многом обусловлены способностью организма ответить на воздействие инфекционно-токсического агента. Тропизм вируса зависит и от особой чувствительности к возбудителю определен- ных групп нервных клеток, от своеобразия метаболизма и капиллярного кровоснабжения нейронов, целости синаптических аппаратов. Нервные клетки обладают определенной защитной реакцией, направ- ленной на обезвреживание возбудителя при его контакте с клеткой. В нейроне, пораженном вирусом, обнаруживаются протеинсодержащие включения, повышение базофилии, увеличение содержания рибонукле- иновых кислот. Все это является выражением защитной иммуномор- фологической реакции, обеспечивающей резистентность нейрона к действию инфекционно-токсических агентов. В последние годы выяв- лено особое вещество — интерферон, которое вырабатывается в организме в ответ на внедрение вируса. Интерферон — биологически активное вещество, коррегирующее внутриклеточный белковый мета- болизм и блокирующее размножение возбудителя. Макрофагальная реакция элементов микроглии обеспечивает изоля- цию погибших или необратимо измененных нейронов. Одновременно отмечают экссудацию полиморфноядерных лейкоцитов, участвующих в формировании нейрбнофагических узелков. Благодаря защитным мерам организма поражение нейронов часто оказывается обратимым. Острая фаза нейроинфекционного процесса определяется как поражением нейронов, так и токсическим воздействием на организм,

циркуляторными и ликвородинамическими нарушениями, изменениями стенок сосудов мозга и его оболочек с повышением их проницаемости, развитием отека и набухания мозга, гипоксии мо.говой ткани, появлением некротических очагов, диапедезных геморрагии и т.п. Проявления этих неспецифических изменений нередко занимают ведущее место в картине острого периода заболевания. Прогрессирование нейроинфекционного процесса может быть свя- зано с иммунологическими, аутоиммунными сдвигами. Возбудитель, особенно вирусного происхождения, взаимодействуя с важнейшими компонентами нервной ткани (прежде всего с самой нервной клеткой и миелиновыми оболочками ее отростков), формирует сложный антиген- ный комплекс, обусловливающий продукцию специфических аутоантител, нейтрализующих собственные белковые комплексы (противонейронные, противомиелиновые антитела). Аутоиммунные процессы могут стать причиной затяжного, хронического течения заболевания спустя значи- тельное время после действия возбудителя. Вместе с тем развитие учения о медленной инфекции дает доказательства возможности дли- тельного, на протяжении десятков лет нахождения вируса в нервной клетке без острой реакции на него. К проявлениям медленной инфек- ции относят, в частности, хронические формы эпидемического и клеще- во го энцефалитов, рассеянный склероз, герпетический энцефалит, болезнь Крейтцфельда — Якоба и др. По мере роста ребенка совершенствуются и дифференцируются защитные механизмы, направленные на борьбу с нейроинфекцией., Однако для раннего детского возраста характерны генерализованные неспецифические манифестации со „стороны центральной нервной системы, диффузные циркуляторные.' и Ликвородинамические наруше- ния, отек и набухание мозга. Клинические проявления очагового поражения мозга не бывают столь четко выражены, как у взрослых, что в значительной степени осложняет диагностику. Общемозговые расстройства часто преобладают в клинической картине нейроинфекций, представляют серьезную угрозу жизни больного и требуют принятия срочных терапевтических мер.

|

трунцита, плексита (например, солярный плексит), неврита (невриты блуждающего нерва, симпатических нервов).

трунцита, плексита (например, солярный плексит), неврита (невриты блуждающего нерва, симпатических нервов). в отношении вирусов — возбудителей нейроинфекций. Тропизм вирусов определяется их непосредственным взаимодействием с нервной клеткой, рецепторы которой обладают определенной специфичностью. Проник- новение вируса внутрь клетки и дальнейшее размножение там стано- вятся возможными вследствие более или менее выраженного сродства нуклеиновых кислот вируса и нервной клетки. Строение рибонуклеино вой кислоты вируса в значительной степени определяет вирулентность штамма по отношению к нервной системе.

в отношении вирусов — возбудителей нейроинфекций. Тропизм вирусов определяется их непосредственным взаимодействием с нервной клеткой, рецепторы которой обладают определенной специфичностью. Проник- новение вируса внутрь клетки и дальнейшее размножение там стано- вятся возможными вследствие более или менее выраженного сродства нуклеиновых кислот вируса и нервной клетки. Строение рибонуклеино вой кислоты вируса в значительной степени определяет вирулентность штамма по отношению к нервной системе.