Параметры пористой среды

Важнейшая характеристика - пористость " mо ", равная отношению объема пор Vп к общему объему элемента V mо = Vп/V 1.1 В связи с тем, что переток жидкости осуществляется через поверхность, то необходимо введение параметра, связанного с площадью. Такой геометрический параметр называется просветностью " ms " и определяется как отношение площади просветов Fп ко всей площади сечения образца F ms = Fп/F. 1.2 Пользоваться такими поверхностными параметрами практически не представляется возможным, т.к. в реальных породах они меняются от сечения к сечению и определить их можно только с помощью микроскопического анализа. Следовательно, желательно данные параметры заменить на объемные, которые можно определить достаточно надежно. Выше отмечалось, что породы можно разделить на изотропные и анизотропные. Для анизотропных коллекторов с упорядочной структурой данные параметры нельзя заменять на объемные. Для хаотичных, изотропных сред указанная замена возможна и просветность полагают равной пористости. В реальных условиях твердые зерна породы обволакиваются тонкой плёнкой, остающейся неподвижной даже при значительных градиентах давления. В этом случае подвижный флюид занимает объём, меньший Vп. Кроме того, в реальной пористой среде есть тупиковые поры, в которых движения жидкости не происходит. Таким образом, наряду с полной пористостью часто пользуются понятием динамической пористости. Полная - описывается зависимостью (1.1), а динамическая m = Vпо/ V,1.3 где Vпо - объем, занятый подвижной жидкостью. В дальнейшем под пористостью мы будем понимать динамическую пористость, кроме специально оговорённых случаев. Пористость твердых материалов (песок, бокситы и т.д.) меняется незначительно при изменении даже больших давлений, но пористость, например, глины очень восприимчива к сжатию. Так пористость глинистого сланца при обычном давлении равна 0.4 - 0.5, а на глубине 1800м - 0.05. Для газовых и нефтяных коллекторов в большинстве случаев m= 15-22%, но может меняться в широких пределах: от нескольких долей процента до 52%. Для фиктивного грунта, исходя из геометрических построений, Слихтер вывел зависимость для полной пористости

Из формулы (1.4) имеем mo =0,259 при a =60о и mo= 0,476 при a= 90о.

Просветность ms фиктивного грунта вычисляется по формуле

что даёт ms =0,0931 при a =60о и ms =0,476 при a =90о. Т.о. из формул (1.5) и (1.6) следует, что пористость и просветность фиктивного грунта не зависят от диаметра шарообразных частиц, а зависят только от степени укладки. Для реальных сред коэффициент пористости зависит от плотности укладки частиц и их размера - чем меньше размер зёрен, тем больше пористость. Последнее связано с ростом образования сводовых структур при уменьшении размера частиц.

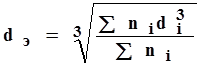

В идеализированном представлении коэффициент пористости одинаков для геометрически подобных сред; он не характеризует размеры пор и структуру порового пространства. Поэтому для того, чтобы формулы, описывающие фиктивный грунт, можно было применить для описания реальной среды вводится линейный размер порового пространства, а именно, некоторый средний размер порового канала d или отдельного зерна пористого скелета d. Простейшая геометрическая характеристика пористой среды - эффективный диаметр частиц грунта. Определяют его различными способами - микроскопическим, ситовым, осаждением в жидкости (седиментационным) и т.д. Эффективным диаметром частиц dэ, слагающих реальную пористую среду, называется такой диаметр шаров, образующих эквивалентный фиктивный грунт, при котором гидравлическое сопротивление, оказываемое фильтрующейся жидкости в реальном и эквивалентном грунте, одинаково. Эффективный диаметр определяют по гранулометрическому составу (рис.1.5), н.п. по формуле веса средней частицы

где di - средний диаметр i -ой фракции; ni - массовая или счетная доля i - ой фракции. Для того чтобы привести в соответствие диаметр, определённый ситовым или микроскопическим методами, с сопротивлением грунта потоку данный диаметр умножают на коэффициент гидравлической формы. Если же диаметры определяются гидродинамическими методами, то они не требуют указанного уточнения. Эффективный диаметр является важной, но не исчерпывающей характеристикой пористой среды, потому что он не даёт представления об укладке частиц, их форме и т.д. В тоже время два образца грунта, имеющих одинаковые эффективные диаметры, но различную форму частиц и структуру укладки, имеют различные фильтрационные характеристики. Таким образом, для определения геометрической структуры пористой среды, кроме пористости и эффективного диаметра, нужны дополнительные объективные характеристики. Одной из таких характеристик является гидравлический радиус пор R. Для идеального грунта имеется связь радиуса пор с диаметром частиц фиктивного грунта R=md / [12(1-m)]. 1.7 Динамика фильтрационного течения в основном определяется трением флюида о скелет коллекторов, которое зависит от площади поверхности частиц грунта. В связи с этим одним из важнейших параметров является удельная поверхность Sуд , т.е. суммарная площадь поверхности частиц, содержащихся в единице объёма. Для фиктивного грунта

Удельная поверхность нефтесодержащих пород с достаточной точностью определяется формулой

гдеk - проницаемость в дарси [мкм2]. Среднее значение Sуд для нефтесодержащих пород изменяется в пределах 40тыс. - 230тыс.м2/м3. Породы с удельной поверхностью большей 230тыс. м2/м3 непроницаемы или слабопроницаемы (глины, глинистые пески и т.д.). В практике нефтегазодобычи помимо чисто геометрической характеристики доли пустот (пористости) вводят параметры, связанные с наличием нефти, газа или воды, на пример: а) насыщенность - отношение объёма Vf данного флюида, содержащегося в порах, к объёму пор Vп ef = Vf / Vп,1.10 По виду флюида различают нефтенасыщенность, газонасыщенность, водонасыщенность. б) связанность - отношение объёма, связанного с породой флюида Vfс, к объёму пор сf = Vfс / Vп,1.11 Важнейшей характеристикой фильтрационных свойств породы является проницаемость. Проницаемость - параметр породы, характеризующий её способность пропускать к забоям скважины флюиды. Различают проницаемости: абсолютную, эффективную или фазовую и относительную. Абсолютная - характеризует физические свойства породы и определяется при наличии лишь какой-либо одной фазы, химически инертной по отношению к породе. Абсолютная проницаемость - свойство породы и не зависит от свойств фильтрующегося флюида и перепада давления, если нет взаимодействия флюидов с породой. Фазовой называется проницаемость пород для данного флюида при наличии в порах многофазных систем. Значение её зависит не только от физических свойств пород, но также от степени насыщенности порового пространства флюидами и их физических свойств. Относительной проницаемостью называется отношение фазовой к абсолютной. Проницаемость измеряется: в системе СИ - м2; технической системе - дарси (д); 1д=1,02мкм2=1,02 .10-12м2. Физический смысл проницаемости k заключается в том, что проницаемость характеризует площадь сечения каналов пористой среды, по которым происходит фильтрация. Величина проницаемости зависит от размера пор для модели идеального грунта с трубками радиуса R k=mR2/8,1.12 где R - мкм; k - д. Для реальных сред радиус пор связан с проницаемостью формулой Котяхова

где k -д; R - м; j - структурный коэффициент (j=0.5035/m1,1 - для зернистых сред). Т.к. радиус пор связан с удельной поверхностью, то с ней связана и проницаемость Sуд=2m/k,1.14 где при выводе учтена формула (1.5) и связь диаметра частиц с радиусом пор (1.7). Проницаемость горных пород меняется в широких пределах: крупнозернистый песчаник - 1-0.1д; плотные песчаники - 0.01-0.001д.

1.2.3.2. Параметры трещинной среды .

Аналогомпористости для трещинных сред является трещиноватость mт или, иначе, коэффициент трещиноватости. Иногда данный параметр называют трещинной пористостью. Трещиноватостью называют отношение объёма трещин Vт ко всему объёму V трещинной среды.

Для трещинно-пористой среды вводят суммарную (общую) пористость, прибавляя к трещиноватости пористость блоков. Второй важный параметр - густота. Густота трещин Гт - это отношение полной длины å li всех трещин, находящихся в данном сечении трещинной породы к удвоенной площади сечения f

Из (1.16) следует, что для идеализированной трещинной среды mт=aтГdт,1.17 где dт - раскрытость; aт - безразмерный коэффициент, равный 1,2, 3 для одномерного, плоского и пространственного случаев, соответственно. Для реальных пород значение коэффициента a зависит от геометрии систем трещин в породе. Для квадратной сетки трещин (плоский случай) Гт=1 / lт, где lт -размер блока породы. Средняя длина трещин l * равняется среднему размеру блока породы и равна l*=1 / Гт. 1.18 В качестве раскрытости (ширины трещины) берут среднюю величину по количеству трещин в сечении f. Среднюю гидравлическую ширину определяют исходя из гидравлического параметра - проводимости системы трещин. Ширина трещин существенно зависит от одновременного влияния следующих двух факторов, обусловленных изменением давления жидкости, действующего на поверхность трещин: · увеличение объёма зёрен (пористых блоков) с падением давления жидкости; · увеличение сжимающих усилий на скелет продуктивного пласта. Указанные факторы возникают из-за того, что в трещиноватых пластах горное давление, определяющее общее напряжённое состояние среды, уравновешивается напряжениями в скелете породы и пластового давления (давлением жидкости в трещинах). При постоянстве горного давления снижение пластового давления при отборе жидкости из пласта приводит к увеличению нагрузки на скелет среды. Одновременно с уменьшением пластового давления уменьшаются усилия, сжимающие пористые блоки трещиноватой породы. Поэтому трещинный пласт - деформируемая среда. В первом приближении можно считать

где dт0 - ширина трещины при начальном давлении р0; b*т=bп l /dт0 - сжимаемость трещины; bп - сжимаемость материалов блоков; l - среднее расстояние между трещинами. Для трещинных сред l/ dт >100 и поэтому сжимаемость трещин высока.

|

. 1.4

. 1.4 , 1.5

, 1.5

, 1.6

, 1.6 1.8

1.8 1.9

1.9 , 1.13

, 1.13 1.15

1.15 1.16

1.16 , 1.19

, 1.19