Основы сканирующей туннельной микроскопии и спектроскопииКРАТКАЯ ТЕОРИЯ

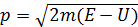

Сканирующий туннельный микроскоп (СТМ) - первый из сканирующих зондовых микроскопов. Он был создан в 1981 году Гердом Биннигом и Генрихом Рорером в научно-исследовательской лаборатории фирмы IBM в Цюрихе. Пятью годами позже за это изобретение им присудили Нобелевскую премию по физике. СТМ был первым инструментом, который позволил получить изображение поверхности кремния с атомным разрешением. В основе СТМ лежит явление квантово-механического туннельного эффекта, заключающегося в способности частиц преодолевать потенциальные барьеры, высота которых больше полной энергии частицы. Туннельный эффект связан с волновыми свойствами частиц. Явление туннельного эффекта можно описать с помощью модели энергетических состояний свободных электронов в металле. В рамках этой модели внутри проводника электронный газ считается свободным, то есть энергия электронов описывается соотношением Согласно классическим представлениям, прохождение электроном потенциального барьера, имеющего высоту U, большую полной энергии электрона Е, означает появление у него мнимого импульса:

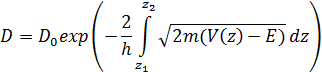

Прозрачность потенциального барьера в квазиклассическом приближении определяется вероятностью прохождения частицы сквозь него, вычисляемой как отношение числа прошедших частиц к количеству частиц, упавших на барьер. Для барьеров сложной формы эта величина равна:

При сближении двух металлов на расстояние, меньшее расстояния, на котором волновые функции покинувших потенциальные ямы электронов затухают (1), возникает туннельный контакт металл — вакуум — металл (Рис. 1).

Рис. 1. Зонная диаграмма туннельного контакта двух проводников и огибающие волновые функции электронов в металле и в барьере в приближении эффективной массы

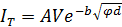

В такой системе при наличии внешнего напряжения, называемого напряжением смещения V, между двумя металлами возможно протекание туннельного тока. Если напряжение смещения невелико (eV<<φ), то величина туннельного тока ITпропорциональна приложенному напряжению:

где d — расстояния между двумя металлами, А и b — константы. Важным выводом из этого соотношения является экспоненциальный характер зависимости величины туннельного тока от ширины туннельного барьера d. С помощью зависимости (2) можно получить, что увеличение ширины туннельного барьера на 1A приводит к уменьшению величины туннельного тока на порядок. В СТМ используется туннелирование электронов между проводящими зондом и образцом при наличии внешнего напряжения; шириной туннельного перехода является расстояние между зондом и поверхностью образца. В качестве зонда в СТМ используется остро заточенная металлическая игла. Предельное пространственное разрешение СТМ определяется в основном радиусом закругления острия (которое может достигать нескольких ангстрем) и его механической жесткостью. Если механическая жесткость в продольном и поперечном направлениях оказывается достаточно малой, механические, тепловые и квантовые флуктуации иглы могут существенно ухудшить разрешение СТМ. В качестве материала для зонда обычно используются металлы с высокой твердостью и химической стойкостью: вольфрам или платина. Между зондом и образцом прикладывается напряжение. Когда кончик зонда оказывается на расстоянии около 10 Å от образца, электроны из образца начинают туннелировать через промежуток в иглу или наоборот, в зависимости от знака напряжения. Возникающий в результате ток туннелирования изменяется с зазором зонд-образец экспоненциально и измеряется туннельным сенсором 5 (Рис. 2).

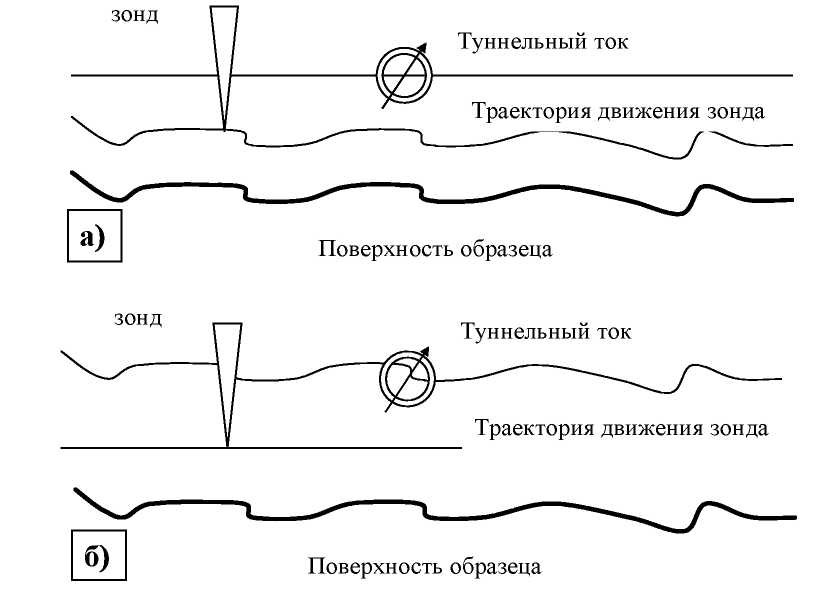

Рис. 2. Схема сканирующего туннельного микроскопа. Обозначения: 1 - зонд; 2 - образец; 3 - пьезоэлектрические двигатели х, у, z; 4 - генератор развертки х, у; 5 - туннельный сенсор; 6 - компаратор; 7 - электронная цепь обратной связи; 8 - компьютер; 9 - изображение z(x,y) В режиме постоянного тока (Рис. 3 а) величина туннельного тока между зондом и образцом поддерживается постоянной за счет приближения и отвода зонда системой обратной связи. Сигнал для получения изображения топографии поверхности берется из канала z-пьезопривода. Альтернативный метод регистрации, применяемый при исследовании малых достаточно плоских участков (атомно-гладких поверхностей), — работа в режиме с очень большой постоянной времени цепи обратной связи, так что при сканировании среднее расстояние острие - образец поддерживается постоянным (Рис. 3 б) и регистрируются быстрые изменения туннельного тока («токовое изображение»). Этот способ позволяет максимально использовать быстродействие системы регистрации и получать изображения «в реальном времени».

Рис. 3. Режимы постоянного тока (а) и постоянной высоты (б)

|

, где р – импульс электрона, a m — его масса. Максимальную энергию, которую может иметь электрон в металле при температуре абсолютного нуля, называют уровнем Ферми (Ер). Весь объем металла является для электронов проводимости потенциальной ямой. Основной вклад в туннельный ток вносят электроны, имеющие наибольшую энергию, то есть находящиеся на уровнях, близких к Ер. Вблизи поверхности металла, то есть около границы раздела металл - вакуум, электроны проводимости оказываются вблизи края потенциальной ямы, который служит для них потенциальным барьером, высота которого определяется работой выхода φ;.

, где р – импульс электрона, a m — его масса. Максимальную энергию, которую может иметь электрон в металле при температуре абсолютного нуля, называют уровнем Ферми (Ер). Весь объем металла является для электронов проводимости потенциальной ямой. Основной вклад в туннельный ток вносят электроны, имеющие наибольшую энергию, то есть находящиеся на уровнях, близких к Ер. Вблизи поверхности металла, то есть около границы раздела металл - вакуум, электроны проводимости оказываются вблизи края потенциальной ямы, который служит для них потенциальным барьером, высота которого определяется работой выхода φ;. . Однако, согласно квантово-механическим представлениям, положение электрона в пространстве описываются волновой функцией, являющейся решением уравнения Шредингера:

. Однако, согласно квантово-механическим представлениям, положение электрона в пространстве описываются волновой функцией, являющейся решением уравнения Шредингера:  , где z - координата в направлении по нормали к поверхности металла, h — постоянная Планка. Тогда мнимый импульс определяет волновую функцию электрона, экспоненциально затухающую в направлении, перпендикулярном к поверхности металла:

, где z - координата в направлении по нормали к поверхности металла, h — постоянная Планка. Тогда мнимый импульс определяет волновую функцию электрона, экспоненциально затухающую в направлении, перпендикулярном к поверхности металла: (1)

(1)

(2)

(2)