Эпидемиология

Лейшманиозы (от имени У. Лейшмана, лат. Leishmaniasis) — группа паразитарных природно-очаговых, в основном зоонозных, трансмиссивных заболеваний, распространенных в тропических и субтропических странах; вызывается паразитирующими простейшими рода Leishmania, которые передаются человеку через укусы москитов. Существует две основные формы этого заболевания: висцеральный лейшманиоз, или кала-азар, при котором поражаются органы ретикуло-эндотелиальной системы, и кожный лейшманиоз, при котором поражаются кожа и подкожные ткани. Кожный лейшманиоз, в свою очередь, имеет несколько различных форм, в зависимости от места поражения, вида простейших, которые вызвали развитие болезни, и состояния хозяина. В Старом Свете он чаще всего проявляется в виде изъязвляющихся папул. В Америке существуют несколько разновидностей кожного лейшманиоза, известных под местными названиями (например, язва каучуковая, эспундия). Для лечения лейшманиозов применяются препараты пятивПатогенез Промастиготы лейшманий размножаются в пищеварительном канале самок москитов. Приблизительно через неделю инфекция распространяется до верхних отделов пищеварительного канала москита, и паразиты блокируют просвет канала своими телами и секретируемым ими гелем. Когда самка кусает потенциального хозяина, она выделяет в кожу свою слюну. Самка с блокированным пищеварительным каналом не может глотать, и у неё возникают спастические движения, в результате которых она отрыгивает промастиготы в ранку на коже хозяина.[5] В среднем во время укуса инфицированным москитом в кожу попадает 100 — 1000 промастигот. В лабораторном эксперименте было показано, что в большинстве случаев количество промастигот было меньше 600, но примерно в четверти случаев оно превышало тысячу, а иногда доходило и до ста тысяч.[6] Первыми на место повреждения прибывают полиморфоядерные нейтрофилы, которые фагоцитируют паразитов. Внутри нейтрофилов лейшмании не размножаются и не превращаются в амастиготы. Затем, когда нейтрофилы переходят в фазу апоптоза, они уничтожаются макрофагами, и лейшмании проникают в макрофаги, не вызывая иммунного ответа.[7] Макрофаги являются основными клетками-хозяевами лейшманий в организме млекопитающих. Внутри макрофагов лейшмании трансформируются во внутриклеточную морфологическую форму — амастиготы. Внутри макрофага лейшмании заключены в так называемые "паразитифорные вакуоли", которые образуются от слияния первичной фагосомы c лизосомами и эндосомами. В них промастиготы транформируются в амастиготы. При этом происходят изменения в морфологии — продолговатые промастиготы с длинным жгутиком превращаются в овальные амастиготы с коротким жгутиком, в метаболизме, чтобы приспособиться к кислой среде, и в биохимическом составе мембраны. Трансформация занимает от двух до пяти дней. Амастиготы способны выживать в кислой среде этих вакуолей и питаться их содержимым. Внутри вакуоли амастиготы медленно размножаются, и каждый цикл размножения занимает около 24 часов. При кожном лейшманиозе инфильтрат образуется в коже и содержит преимущественно макрофаги, а также лимфоидные клетки и немного плазматических клеток.[8] При висцеральном лейшманиозе очаги инфекции образуются в органах ретикуло-эндотелиальной системы.алентной сурьмы[1]. Эпидемиология

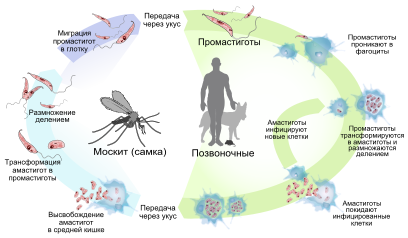

Обобщённая схема жизненного цикла лейшманий и эпидемиологических циклов лейшманиозов. Лейшманиозы относятся к природно-очаговым заболеваниям. Распространение лейшманиозов совпадает с ареалом переносчиков — москитов. Заболевание встречается в 88 странах, преимущественно тропическом и субтропическом климате (66 стран в Новом Свете и 22 в Старом Свете). Около 12 миллионов человек страдают от лейшманиозов. Каждый год заболевает около двух миллионов человек, а примерно 350 миллионов живут в зонах риска. Приведённые цифры, возможно, недооценивают размер проблемы, потому что лейшманиозы распространены в основном в наиболее отсталых районах, где нет возможности распознать болезнь, и далеко не все распознанные случаи болезни регистрируются, потому что лейшманиозы подлежат обязательной регистрации лишь в 33 странах из 88[9]. Во всех случаях, когда проводилось активное обследование групп населения в эндемических районах, заболеваемость оказывалась выше, чем считалось ранее[10]. В зависимости от источника инфекции, лейшманиозы делятся на[9]:

|