II. ОХРАНА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОЙ СТЕПЕНИ ОЧИСТКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД

Загрязнение водоемов происходит как естественным, так и искусственным путем. Естественным путем загрязнения происходят в процессе развития и отмирания животных и растительных организмов, заселяющих водоем, а загрязнения, поступающие в водоем искусственным путем, являются результатом сброса в него сточных вод. Природные воды самоочищаются. Самоочищением называется совокупность всех природных процессов, направленных на восстановление первоначальных свойств и состава воды. Процесс самоочищения воды водоема от загрязнений разделяют на две стадии: 1) перемешивание загрязненной струи со всей массой воды, то есть явление чисто физическое; 2) самоочищение в собственном смысле слова, то есть процессы минерализации редуцентами органических веществ и поглощение ими бактерий, внесенных в водоем. Правильный учет самоочищающей способности водоема позволяет экономично и обоснованно запроектировать очистные сооружения, на которых сточная вода очищается до требуемой степени очистки. Для этого необходимо иметь детальные гидрологические, гидрогеологические и гидрометрические и другие данные о водоеме, в частности данные о расходах реки, ее кислородном балансе и т. д. Для того чтобы определить необходимую степень очистки сточных вод, спускаемых в водоем, надо знать содержание взвешенных веществ, потребление растворенного кислорода, допустимую величину БПК смеси речных и сточных вод, изменение величины активной реакции водоема, окраску, запах, солевой состав и температуру, а также предельно допустимую концентрацию токсических примесей и других вредных веществ. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воде водоемов после смешения со сточными водами определяются перечнем ПДК, согласно которому установлены следующие нормы по содержанию нефтей и нефтепродуктов (мг/л): нефтей - 0, 1 - 0, 3, нефтепродуктов в рыбохозяйственных водоемах - < 0, 05, фенола - 0, 001, бензина - 0, 1, ксилола - 0, 05. Реакция воды водоема после смешения ее со сточными водами должна быть не ниже 6, 5 и не выше 8, 5. Согласно действующим нормам, водоемы подразделяют на две категории: водоемы, используемые для водопотребления, и водоемы для водопользования. К числу нормативных требований относят следующие: содержание растворенного в воде кислорода после смешения должно быть не менее 3 - 6 мг/л, в зависимости от категории водоема; БПКполн. - не более 3 мг/л для водоемов первой категории и 6 мг/л - для второй; содержание взвешенных частиц в воде не должно увеличиваться после спуска сточных вод соответственно более, чем на 0, 25 и 0, 75 мг/л; минеральный осадок может быть не более 1000 мг/л, в том числе хлоридов — 350 мг/л и сульфатов — 500 мг/л. В проточном водоеме внесенные в него сточные воды вместе с разбавляющей их речной водой продвигаются по течению реки на то или иное расстояние. На некотором расстоянии может наступить восстановление состояния реки, т.е. процесс самоочищения закончен. Для расчета разбавления сточных вод в средних и больших реках наибольшее распространение получил метод Фролова - Родзиллера. Коэффициент смешения вод в данном случае определяется по формуле:

где Q - расход воды в створе реки (при 95 % обеспеченности) у места выпуска сточных вод, м3 /с; LФ - расстояние от места выпуска сточных вод до расчетного створа, м; q - расход сточных вод, м3/ с; m - коэффициент, зависящий от гидравлических условий. Коэффициент m определяется по формуле:

где ξ - коэффициент, учитывающий место расположения выпуска (для берегового выпуска x = 1, для руслового - x = 1, 5); j - коэффициент извилистости русла, равный отношению расстояния по фарватеру реки от места выпуска вод до расчетного створа к расстоянию по прямой L, то есть j = LФ/L.Для расчета принимаем j = 1. E - коэффициент турбулентной диффузии, который находится по формуле:

где Vср - средняя скорость течения реки на участке смешения, м/с; Нср - средняя глубина реки на этом участке, м. Для количественной оценки степени разбавления сточных вод в проточном водоеме определяется кратность (степень) разбавления стоков (n) на заданном расстоянии от места сброса по формуле:

Зная концентрацию загрязняющего вещества в стоке, и кратность его разбавления на заданном расстоянии, можно определить концентрацию этого вещества в заданном створе:

Таким образом, рассчитав концентрацию загрязняющего вещества в нескольких створах ниже по течению реки от места сброса сточных вод, мы можем определить расстояние от места сброса сточных вод, до места, где концентрация загрязняющего вещества будет соответствовать санитарной норме, принятой для данного водоема, то есть, где концентрация загрязняющего вещества будет ниже значения ПДК.

4.1. Расчет необходимой степени очистки производственных сточных вод по содержанию загрязняющих веществ

Внесенные в реку загрязнения распределяются в воде водоема согласно следующему уравнению

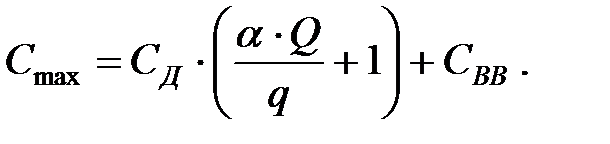

где α – коэффициент смешения; Q - расход воды в реке, м3 /с; q – количество сбрасываемых сточных вод, м3/ с; СВВ – концентрация загрязняющего вещества в воде водоема до смешения, г/м3; СПДК – предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества в воде водоема после смешения, г/м3; Сmax – максимальная концентрация загрязняющего вещества, которая может быть допущена в сточных водах (или тот уровень очистки сточных вод, при котором после их смешения с водой водоема степень его загрязнения не превзойдет установленного норматива СПДК), г/м3 (мг/л). Из этого уравнения следует:

4.2. Расчет необходимой степени очистки производственных сточных вод по взвешенным веществам

Необходимую степень очистки сточных вод по взвешенным веществам определяют из следующего баланса:

где α – коэффициент смешения; Q - расход воды в реке, м3 /с; q – количество сбрасываемых сточных вод, м3/ с; СВВ – концентрация взвешенных веществ в воде водоема до спуска сточных вод, г/м3; Сmax – максимальная концентрация взвешенных веществ в сточных водах, при которой условия спуска их в водоем будут соответствовать санитарным требованиям, г/м3 (мг/л). СД – допустимое по нормативам увеличение содержания взвешенных веществ в воде водоема после спуска сточных вод в зависимости от категории водоема. После преобразования уравнения (4.8) получим:

Пример 4.1. Рассчитать коэффициент смешения стоков с речными водами на заданном расстоянии от выпуска L = 3, 5 км. Определить кратность разбавления стоков на этом расстоянии и максимально допустимую концентрацию загрязняющего вещества в сточной воде. Исходные данные: Q = 30 м3/с - среднемесячный расход воды в реке; VСР, = 0, 64 м/с - средняя скорость течения реки; НСР = 1, 2 м - средняя глубина реки на этом участке; j = 1, то есть участок реки прямой, плёс; q = 0, 6 м3/с - количество сбрасываемой сточной воды; СВВ = 0, 01 г/м3, концентрация загрязняющего вещества в воде водоема до смешения; СPb = 1, 0 мг/л - концентрация свинца в сточной воде; ПДКPb = 0, 03 мг/л. Выпуск береговой.

|

(4.1)

(4.1) (4.2)

(4.2) (4.3)

(4.3) (4.4)

(4.4) (4.5)

(4.5) (4.6)

(4.6) (4.7)

(4.7) (4.8)

(4.8) (4.9)

(4.9)