Электроэнергетические системы и сети.

По курсовому проектированию по дисциплине «Электроэнергетические системы и сети» Для студентов очной формы обучения по специальности Электроэнергетические системы и сети.

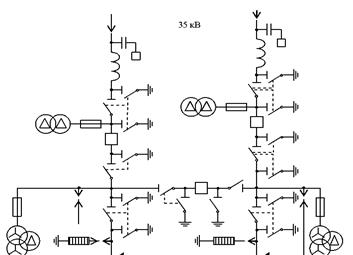

Г. Волгоград 2010г. 1. Состав проекта Курсовой проект по дисциплине "Электроэнергетические системы и сети" выполняется на четвёртом курсе в восьмом семестре в соответствии с учебным планом и включает в себя пояснительную записку и два чертежа формат А2. С целью конкретизации условий проектирования, месторасположения сооружаемых районных трансформаторных подстанций взяты для территории Волгоградской области. Источник питания (расположен в г. Волгограде) – подстанция «Волга» на напряжение 220 / 110 / 35 кВ с установленной мощностью автотрансформаторов (125 МВА) с двойной системой шин и воздушными выключателями на стороне 220 кВ. Пример карты территории области с районами, ее масштаб, наибольшие нагрузки потребителей районов в пунктах питания А, Б, В, Г, Д приведены на рисунке 1. Варианты для расчета курсового проекта приведены в таблице 1, где заданы изменяющие нагрузки потребителей электроэнергии в зависимости от надежности электроснабжения, а расстояния от центра питания до районных центров приведены в таблице 2. В проекте подлежат разработке следующие разделы: 1. На основании данных о наибольших нагрузках и наибольшей передаваемой мощности на одну цепь линии и предельных расстояниях передачи, выбрать номинальное напряжение электрической сети. 2. Выбрать мощность, тип трансформаторов подстанций и тип подстанций, способ присоединения их к ЛЭП. 3. Разработать наиболее технически целесообразные варианты схем электрических сетей и сделать выбор двух-трех вариантов для технико-экономических расчетов. 4. На основе технико-экономических расчетов выбрать наиболее экономически целесообразный вариант схемы электрических сетей.

5. Составить баланс активной и реактивной мощности для центра питания определить потери напряжения до всех подстанций в нормальном и аварийном режимах. 6. Выбрать соответствующие ответвления на трансформаторах для регулирования напряжения с помощью РПН под нагрузкой. 7. Определить количество обслуживающего персонала, его квалификацию. 8. Определить себестоимость передачи электроэнергии.

Рисунок 1 Место расположение подстанций

Таблица 1 Мощность, заданная в центрах А, Б, В, Г, Д

Таблица 2 Расстояние до районных центров от подстанции «Волга» и между ними, км

Таблица 3 Состав потребителей в пунктах питания и требования по надежности электроснабжения

Таблица 4 Характеристика групп потребителей и их удельный вес в объеме потребления электроэнергии в пунктах питания.

Напряжение источника на подстанции «Волга» 220/ 110/35 кВ в г. Волгограде позволяет при максимальном режиме нагрузок U мах = 1,1 U н, а в минимальном U min = –1,05 U н. Стоимость потерь при холостом ходе трансформатора в расчетах для подстанции 110/10 кВ или 35/10 кВ принять в проекте С хх = 1,3 к./кВт⋅ч. Стоимость потерянного кВт⋅часа при коротком замыкании для тех же подстанций принять в проекте С кз = 2,6 к. / кВт⋅ч. Таблица 5 Удельный ущерб при перерывах в электроснабжении потребителей

Таблица 6 Данные о пропускной способности линий 10 – 110 кВ, необходимые для выбора напряжения

В таблице 6 приведены данные о допустимых передаваемых мощностях на одну цепь линии и о предельных расстояниях передачи, полученные на основании обобщения накопленного опыта проектирования электрических сетей и необходимые для выбора напряжения. Для выбора сечения провода и величины пролета в зависимости от толщины стенки гололеда при максимальном напоре ветра до 15 м от поверхности земли исходим из требований ПУЭ и проектных решений при шиновом проектировании по таблица 7 и таблица 8.

Таблица 7 Наименьшие допустимые сечения проводов (токоведущей части)

Таблица 8 Наибольшие допустимые промежуточные пролёты, м

Для выбора конструктивных размеров воздушных линий необходимо пользоваться таблица 9

Таблица 9 Конструктивные размеры воздушных линий 3. Расчёт и выбор силовых трансформаторов Выбор мощности трансформаторов, как правило, производят из расчета возможной 2-х часовой перегрузки на 40 % по расчетной формуле: ∑ S нт > ∑ Sр (I, II, III), 1,4S нт >(S р I + S р I]). Выбор лучшего варианта схемы соединений электрических сетей. Электрическую сеть предполагается выполнять на одноцепных или двухцепных железобетонных опорах - провода сталеалюминиевые. Укрупненная стоимость строительства одного километра таких воздушных линий со сталеалюминиевыми проводами различных сечений приведена в таблице 10. Таблица 10 Укрупненная стоимость строительства 1 км ВЛ - (35 - 10) кВ на железобетонных опорах, в тыс. р. / км в ценах 1991 г.

Примечания: 1.Для линий, стоимость которых приведена в скобках, применение соответствующих проводов не рекомендуется как неэкономичное. 2. В таблице приведена стоимость 1 км ВЛ 110-35 кВ в ценах уровня 1991 г. Для выбора лучшего варианта схемы электрической сети сравнение необходимо производить в ценах 1991 г., а затем выбранный вариант приводится к уровню цен на год проектирования.

4. Сетевое резервирование. Сетевое резервирование в проекте возможно осуществить тремя способами: · путем резервирования от соседних подстанций, при этом в нормальном режиме сети работают как радиальные; · сооружение двух одноцепных линий, параллельно идущих и взаимно резервирующих друг друга; · сооружение замкнутых сетей, получающих питание в нормальном режиме от двух и более источников питания. Электроприемники I категории должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых резервирующих источников питания. Перерыв электроснабжения одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания от другого источника. Для районов с потребителями Ι и ΙΙ категорий должно быть обеспечено сетевое резервирование. При проектировании схемы сетей района могут быть применены смешанные сети, в которых часть сетей разомкнутые, а часть замкнутые. Трансформаторные подстанции, как правило, выбираются двухтрансформаторными без выключателей с высокой стороны. Нагрузка ΙΙΙ категории (как правило) сетевым резервным питанием не обеспечивается. При проектировании электрических сетей качество электрической энергии оценивается значением допустимых отклонений напряжений у потребителей, которые составляют ± 5 % от нормального и в аварийных режимах ±10 % для сетей до 1 кВ и 6 – 10 кВ. При этом допустимые потери напряжения в проектируемых линиях 110, 35, 10 кВ могут быть определены из таблиц потерь отклонения напряжения, составленных для выбранной схемы электроснабжения отдельно для потребителей пунктов А, Б, В, Г, Д.

5.Показатели качества электроэнергии. Другие показатели качества электрической энергии, такие, как отклонения и размах амплитуды частоты переменного тока, синусоидальность кривой напряжения, симметрия напряжений по фазам в данном проекте не рассматриваются. Предполагается, что мощность подстанции 220/110/35 кВ достаточна для обеспечения максимальной нагрузки потребителей и резервирования в аварийных и послеаварийных режимах. Это позволяет контролировать снижение частоты переменного тока и в случае аварийной ситуации или повышения частоты в системе контролировать ее устройствами автоматической частотной разгрузки. Коэффициент несинусоидальности (%) для сетей 35 кВ в нормальном режиме должен быть 3 %, а в максимальном – не более 6 %, а для сети 110 кВ соответственно 2 и 4 %. Проектом предполагается, что в энергосистеме подается симметричное и синусоидальное трехфазное напряжение, соответствующее ГОСТ 13109-87.

6.Выбор сечения проводов воздушных линий. Для электропередач до 220 кВ не учитываются равномерно распределенные значения активных, реактивных сопротивлений, активных и емкостных проводимостей по всей длине линии, и заменяются сосредоточенными параметрами: R л и X л, активными и емкостными проводимостями. Для воздушных линий напряжением 110 кВ и выше емкостная составляющая учитывается, а в расчетах 35 кВ – не учитывается при небольшой протяженности линии. Каждому стандартному сечению проводников соответствует определенный диапазон значений расчетного тока линии, при котором использование этого сечения обеспечивает минимум приведенных затрат. Таблица 11 Расчетные данные ВЛ – (35 – 110) кВ со сталеалюминиевыми проводами (100 км)

В практических расчетах экономически целесообразно сечение провода (экономическое сечение провода) определять по нормированным значениям экономической плотности тока. Экономической плотностью тока называется плотность тока, которая обеспечивает наиболее выгодное соотношение расхода проводникового материала и затрат на возмещение потерь мощности и электроэнергии. В соответствии с требованием ПУЭ п. 1.3.25, сечение провода должно быть выбрано по экономической плотности тока. Суммарное сечение проводов в фазе одной цепи проектируемой линии определяется как:

где F э – экономическое сеченое провода в фазе, мм2; I расч. – расчетный ток линии на 5-ом году эксплуатации, А; α I – коэффициент, учитывающий изменение расчетного тока по годам эксплуатации; N ц – число параллельных цепей проектируемой линии; j э – экономическая плотность тока, определяемая по таблице 12, приведенной ниже, А/мм2; (табл. 1.3.36 ПУЭ) Таблица 12 Экономическая плотность тока

Расчетный ток линии соответствует максимуму нагрузки (в среднем за 30 мин) нормальной работы линии, т.е. без его повышения при аварийных и ремонтных работах. Величина α I принимается не более единицы при длине линии, превышающей следующие величины:

Количество цепей линии N ц определяется по условиям надежности электроснабжения потребителей. При использовании нормативных значений экономической плотности тока необходимо учитывать следующее: а) Для изолированных проводов сечением 16 мм2 и менее экономическая плотность тока увеличивается на 40 %; б) Для линий одного и того же сечения с n -нагрузками, ответвляющимися по всей длине j э тока в начале линии увеличивается в Ky раз, где Kу определяется по формуле

где I 1 – ток в начале линии; L – полная длина линии; Ii и li – токовые нагрузки и длина i -го участка. Сечение проводников, выбранных по экономической плотности тока, проверяется и по другим условиям (I доп – допустимой токовой нагрузке по нагреву). Для определения значения тока, проходящего по участкам исходят из заданных нагрузок по активной мощности, выраженной в МВт и принимают условие, что при выборе сечений проводов на предварительной стадии выбора варианта электроснабжения потери мощности во всех звеньях сети не учитываются, так как они существенно не влияют на выбор сечения проводов. После выбора сечения проводов по экономической плотности тока их значения округляют до стандартного, а затем проверяют по допустимой токовой нагрузке потери на корону и напряжения. По термической и динамической устойчивости проверку не производят, так как это не требует ПУЭ и условия проекта. Для определения значения экономической плотности тока в зависимости от времени использования максимума нагрузки, и определения потерь электроэнергии приведены данные таблице 13.

Таблица 13 Определения экономической плотности тока

Выбор сечений проводов ограничивается требованиями механической прочности для линий напряжением 35 кВ (меньше АС-50), а также потерями мощности с поверхности провода из-за активной проводимости окружающего провода – потерями на корону для линий 110 кВ (минимально возможное сечение АС-70). Для выбранного сечения рассчитывают потери напряжения в нормальном и аварийном режимах.

7.Выбор схемы подстанции Согласно ПУЭ, понижающая подстанция должна быть рассчитана, как правило, на полную нагрузку электроприемников потребителей при аварийных режимах. Допускается проектирование отдельных подстанций с автоматическим отключением в аварийном режиме части менее ответственных потребителей, а также установка одного трансформатора, или имеется централизованный резерв и от подстанции питаются электроприемники только 2-ой и 3-ей категорий. Однако такие решения рекомендуется применять крайне редко и их нельзя рассматривать как плановые. Наличие потребителей первой категории обуславливает выбор двухтрансформаторных подстанций в районных центрах потребления. Для двухтрансформаторных подстанций мощность одного трансформатора должна быть достаточной для снабжения электрической энергией всех потребителей первой и второй категории с допустимой аварийной перегрузкой при отключении второго трансформатора. При этом повышается надежность электроснабжения потребителей по сравнению с однотрансформаторной подстанцией и в то же время такая подстанция более экономична, чем многотрансформаторная подстанция. ПУЭ однозначно определяют выбор мощности каждого из трансформаторов не менее 0,65 – 0,7 расчетной нагрузки, а не единое значение аварийной перегрузки, равное 1,4. Длительная аварийная перегрузка 1,4 является предельно допустимой при условии, что коэффициент заполнения графика нагрузки не более 0,75, а продолжительность максимума нагрузки не превышает шесть часов в сутки. С другой стороны, в современных условиях экономически не целесообразно завышать расчетную мощность подстанций, так как большинство потребителей электроэнергии не платят за электроэнергию, и основным критерием выбора мощности трансформаторов и подстанций становится ненадежность электроснабжения и плата за электроэнергию, и отключение потребителей 2-ой и 3-ей категорий, а также изменение характера нагрузки при увеличении бытовой нагрузки и снижении промышленной, тем самым, увеличивается значение сos ϕ электрических сетей. Для районных подстанций рекомендуется применять комплектные подстанции КТПБ-35 и КТПБ-110/35/10 блочного исполнения серии КТПБ. Трансформаторные подстанции изготавливаются с одним или двумя трансформаторами мощностью от 1000 до 16000 кВА включительно на U н = 35 кВ и предназначенных для силовых трансформаторов мощностью от 6300 до 40000 кВА.

Рисунок 2 Двухтрансформаторная подстанция 35/10 (6), мощностью 2 по 2500 – 16000 кВА с выключателями С-35 по схеме мостика Таблица 14 Подстанции трансформаторные блочные

регулированием напряжения под нагрузкой типов ТМТН-6360-110, ТДТН-10000-110 и ТДТН-16000-110. По согласованию с заводом могут поставляться КТПБ-110/35/10 для трансформаторов мощностью 25000 и 40000 кВА. На стороне низшего напряжения 6 – 10 кВ КТПБ комплектуются шкафами КРУН серии К-37 или К-39 (двухрядная установка). На стороне высшего напряжения КТПБ-35 применяются блоки открытого исполнения, на которых установлено следующее высоковольтное оборудование: предохранитель типа ПСН-35, короткозамыкатели типа КЗ-35 и отделители типа ОД-35, выключатели масляные типа С-35М-600 и разъединители типа РЛНД-35, трансформаторы напряжения типа 3НОМ-35 и разрядники типа РВП-35. На этих блоках размещаются также шкафы с релейной аппаратурой. В качестве выключателя в КТПБ – 35/6 (10) принят масляный выключатель типа С-35М-630-10 с приводами ПП-67 на оперативном переменном токе. Стоимость строительно-монтажных работ на подстанции 35/10 кВ принимаем 65 млн. р. (от 60 до 75 млн. р.). Вся строительная часть КТПБ выполняется из шиновых железобетонных конструкций, изготовленных на заводах. В КТПБ-35 предусмотрено выполнение следующих блокировок от ошибочных операций: а) Невозможность включения и отключения разъединителей или отделителей под нагрузкой. б) Невозможность включения заземляющих ножей при наличии заземления. в) Невозможность подачи напряжения на заземленные ножи. В комплект заводской поставки не входят: силовые трансформаторы, аппараты высокочастотной связи, железобетонные изделия, силовые и контрольные кабели для высокочастотной связи (завод-изготовитель – "Электрощит" г. Куйбышев) Электродинамическая устойчивость КТПБ на стороне 35 кВ – 26 кА и 4-х секундный ток термической устойчивости – 10 кА. КТП-110 выполняются без выключателей на стороне 110 кВ. Защита силовых трансформаторов производится с помощью трехполюсных автоматических отделителей типа АД-110 и однополюсных короткозамыкателей типа КЗ-110. Отказ от установки выключателей на стороне высшего напряжения КТП-110 обеспечивает значительное упрощение схем и конструкций КТП и удешевление их стоимости. Принцип защиты понизительных трансформаторных подстанций 110 кВ, оборудованных короткозамыкателями и отделителями состоит в том, что функции защитных аппаратов, осуществляющих отключение токов повреждения, переносятся на выключатели, установленные со стороны линии 110 кВ. Защита силовых трансформаторов на подстанциях, оборудованных отделителями и короткозамыкателями 110 кВ выполнена следующим образом: при возникновении повреждения в трансформаторе от соответствующего реле подается импульс на автоматическое включение короткозамыкателя, в результате чего создается искусственное короткое замыкание на землю в одной фазе 110 кВ, на которое реагирует защита выключателя со стороны ЛЭП-110 кВ и отключает линию. В период бестоковой паузы происходит автоматическое отключение отделителя, после чего, после АПВ включается выключатель со стороны питания, на линии восстанавливается напряжение и, таким образом, продолжается электроснабжение. Для остальных трансформаторов, подключенных к данной линии, за исключением поврежденного трансформатора. В случае питания подстанции по тупиковой линии 110 кВ АПВ не требуется. Установка на стороне 110 кВ простых защитных аппаратов позволяет применять для защиты и управления переменный оперативный ток, что обеспечивает отказ от установки аккумуляторных батарей. Схема вторичных соединений (защита, управление, автоматика и сигнализация) выполнена на переменном оперативном токе 220 В от трансформатора собственных нужд. Управление всеми элементами подстанции осуществляется при помощи механических кнопок, имеющихся на пружинных приводах выключателей, а также на приводах (выключателей) короткозамыкателей и отделителей. На КТП предусмотрены следующие устройства автоматики: электрическое мгновенное АПВ на выключателях отходящих линий 6 – 10 кВ; электрическое частотное АПВ при восстановлении частоты до заданного значения; устройство АЧГ на отходящих линиях 6 – 10 кВ; автоматическое включение короткозамыкателя и отключение отделителя при действии защиты трансформатора; автоматическое восстановление питания шин низшего напряжения с помощью устройства АВР на 2-х трансформаторных подстанциях; АПВ вводного выключателя 6 – 10 кВ; автоматическое регулирование напряжения АПН на шинах, осуществляемое с помощью встроенного в силовой трансформатор устройства РПН; автоматическое включение обдува трансформатора при мощности более 10000 кВА и выше; автоматическое включение обогрева счетчиков; защита минимального напряжения на стороне 10 кВ при действии АВР на секционном выключателе. На КТП предусмотрена сигнализация следующих режимов: аварийного отключения электрического присоединения; исчезновения напряжения на одной из секций шин; отказа автоматического возврата к первоначальной схеме подстанции; повреждения в цепях оперативного тока; действия газовой защиты; от перегрузки трансформатора; повышения температуры масла; неисправности зарядного устройства. Фиксация причины действия сигнализации на подстанции осуществляется указательными реле, включенными в индивидуальные цепи аварийной и предупреждающей. На КТПБ выполнены следующие блокировки, исключающие неправильные действия с отделителями, разъединителями и заземляющими ножами: а) Невозможность отключения токов нагрузки отделителем и разъединителем. б) Невозможность отключения разъединителем холостого хода силовых трансформаторов при наличии отделителя. в) Невозможность включения отделителя включенном короткозамыкателе. г) Невозможност

|