ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ГОУ ВПО Рыбинская государственная авиационная технологическая

Лабораторная установка имеет подключение к электрической сети напряжением 220 В. Требуется соблюдать нормы электробезопасности согласно инструкции № 170. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ: колориметр-нефелометр ФЭК-56 М выверен, требует аккуратного обращения. Прибор включается только на время проведения измерений после ознакомления с инструкцией и подготовки необходимых для заполнения таблиц результатов наблюдений. Запрещается вынимать кюветы с раствором и растворителем из установочных панелей.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучение особенностей прохождения света через оптически однородные и неоднородные среды. Определение коэффициента пропускания, оптической плотности и коэффициента Бэра окрашенных растворов. ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: колориметр-нефелометр фотоэлектрический ФЭК-56 М, исследуемый раствор, растворитель, кюветы.

1. КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ При прохождении света через среды (и через растворы в частности) происходит уменьшение его интенсивности вследствие взаимодействия световой волны с частицами вещества. Такое ослабление света называется экстинкцией. Экстинция обусловлена двумя причинами: поглощением и рассеянием света. При прохождении электромагнитной волны через вещество часть ее энергии затрачивается на возбуждение колебаний электронов. Частично эта энергия вновь возвращается излучению в виде вторичных волн, частично же переходит в другие виды энергии (например, во внутреннюю энергию вещества). Таким образом, интенсивность света при прохождении его через вещество уменьшается. Уменьшение интенсивности света, обусловленное переходом части его энергии в другие виды при распространении в среде, называют поглощением. Вынужденные колебания электронов в веществе, а, следовательно, и поглощение света, становятся особенно интенсивными при резонансной частоте. Опыт показывает, что изменение интенсивности света на пути

где Пусть на входе в поглощающий слой вещества интенсивность света равна

Это выражение называется законом Бугера. При Коэффициент поглощения

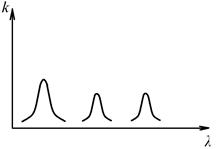

Твердые тела, жидкости и газы при высоких давлениях дают широкие полосы поглощения (рис.2). По мере повышения давления газов максимумы поглощения, первоначально очень узкие (рис.1), все более расширяются, и при высоких давлениях спектр поглощения газов приближается к спектрам поглощения жидкостей. Этот факт указывает на то, что расширение полос поглощения есть результат взаимодействия атомов (молекул) вещества.

Рассмотрим другой механизм ослабления света – рассеяние. С классической точки зрения процесс рассеяния заключается в том, что свет, проходящий через вещество, возбуждает колебания электронов в атомах. Колеблющиеся электроны становятся источниками вторичных волн, распространяющихся по всем направлениям. Это явление, казалось бы, при всех условиях должно приводить к рассеянию света. Однако вторичные волны являются когерентными, так что необходимо учесть их взаимную интерференцию, а последняя приводит к формированию максимума только в направлении идущего пучка. Рассеяние света возникает только в неоднородной среде. Световые волны, дифрагируя на неоднородностях среды, характеризуются довольно равномерным распределением интенсивности по всем направлениям. Такую дифракцию на мелких неоднородностях называют рассеянием света, иногда ее же называют диффузией (явлением) Тиндаля. Механизмы возникновения неоднородностей могут быть различными. Обычно коэффициент экстинкции, т.е. ослабления света за счет действия механизмов поглощения и рассеяния одновременно, для однородных растворов оказывается пропорциональным его концентрации С:

где В данной лабораторной работе ставится задача определения оптических характеристик растворов – коэффициента экстинкции

2. ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ Колориметр-нефелометр фотоэлектрический ФЭК-56 М – прибор широкого назначения. Он может быть использован для определения концентрации окрашенных растворов, а также для измерения коэффициента пропускания или оптической плотности вещества (раствора, эмульсии). Прибор состоит их двух блоков: блока питания 1 и измерительного блока 2. Блок питания обеспечивает функционирование всех систем прибора, с измерительным блоком он соединяется с помощью многожильного кабеля. Измерительный блок размещается в корпусе со скошенной передней панелью (рис.3). Он включает в себя узел кюветодержателей, измерительные диафрагмы с отсчетными барабанами 6, 8, микроамперметр 11, узел зеркал, осветительный узел 4, узел фотоэлементов. Общий вид прибора и расположение основных органов управления представлены на рис. 3.

Рис. 3 1 – блок питания; 2 – измерительный блок; 3 – крышка; 4 – осветительный узел; 5 – ручка для перекрытия световых потоков; 6 – рукоятка правой измерительной диафрагмы; 7 – рукоятка для крепления кюветы; 8 – рукоятка левой измерительной диафрагмы; 9 – рукоятка переключателя светофильтров; 10 – рукоятка настройки нуля; 11 – миллиамперметр; 12, 13 – измерительные шкалы.

Прибор выверен и дополнительной настройке не подлежит. На лицевой стороне панели измерительного блока расположены микроамперметр 10 и отсчетные шкалы 12 и 13. На верхней грани прибора – крышка 3, прикрывающая часть оптического канала прибора, где расположены блоки кюветодержателей и кюветы. За крышкой 3 ближе к осветительному узлу 4 находится ручка 5, с помощью которой перекрываются световые потоки при установке электрического нуля прибора. На правой боковой грани – рукоятка 6 правой измерительной диафрагмы 13, рукоятка 7 (меньшего размера) для переключения кювет в правом световом канале. На левой боковой грани – рукоятка 8 левой измерительной диафрагмы 12, рукоятка 9 переключателя светофильтров. Две рукоятки меньшего размера, расположенные несколько ниже, используются для регулировки прибора. При выполнении работы следует пользоваться рукояткой 10, помеченной на приборе словом «нуль».

Оптическая схема прибора ФЭК-56 М представлена на рис. 4. Световой пучок от источника света 14, пройдя через светофильтр 15, попадает на призму 16, которая делит пучок на два: левый и правый. Так как источник света помещен в фокусе линз 18, то оба световых пучка, отразившись от зеркал 17, пройдя через линзы, выходят параллельными. Далее параллельные пучки идут через кюветы 19, раздвижные диафрагмы 20, а затем попадают на фотоэлементы 21. Правый световой пучок (на схеме вверху) – измерительный, левый – компенсационный.

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ ВНИМАНИЕ! Прибор включается только на время проведения измерений. Не допускать перегрева оптических узлов прибора! 1. В камеру, прикрываемую крышкой 3, в специальные кюветодержатели устанавливается кювета с исследуемым раствором, рядом с ней кювета с растворителем и кювета с дистиллированной водой. Эта операция выполняется лаборантом. 2. До включения прибора в сеть установить рукоятками 6 и 8 показание 100 по черной шкале 12. Ручкой 5 перекрыть световые пучки в приборе, придав ей правое положение. 3. Включив сетевой шнур блока питания, включить тумблер на корпусе блока питания. Дать прибору прогреться в течение 2-3 минут. 4. Для установления электрического нуля прибора, рукояткой 10 установить стрелку микроамперметра на «нуль». 5. После этой операции прибор готов к работе. Перевести ручку 5 в левое положение, при котором световые потоки открыты. Приоткрыв крышку 3, убедитесь, что в световом пучке правого оптического канала находится именно кювета с раствором, а не с растворителем. Если же в световом пучке правого канала оказалась кювета с растворителем, то, вращая на себя рукоятку 7 механизма кюветодержателя, измените расположение кювет. ПРИМЕЧАНИЕ: в левом оптическом канале стоит кювета с дистиллированной водой, чтобы предохранить узлы канала от перегрева. При проведении измерений крышка 3 должна быть закрыта! 6. Вследствие поглощения и рассеяния света раствором на правый фотоэлемент будет падать меньший световой пучок, и стрелка микроамперметра после проведения операции 5 не будет стоять на «нуле». Вращая барабан левой раздвижной диафрагмы (рукоятка 8), уравнять интенсивности обеих световых потоков, при этом стрелка микроамперметра устанавливается на «нуль». 7. Повернуть от себя рукоятку 7 кюветодержателя. Механизм кюветодержателя заменит в правом оптическом канале кювету с раствором на кювету с растворителем. Равновесие световых потоков нарушится, и тогда, вращая рукоятку 6 правого барабана, восстановить равновесие потоков (вернуть стрелку микроамперметра на «нуль»). 8. По черной шкале 13 правого барабана снять отсчет. Этот отсчет дает коэффициент прозрачности 9. Снять показание по красной шкале правого барабана 13. Оно определяет оптическую плотность раствора: 10. Полученные значения 11. Операции 5-9 провесит при светофильтрах № 5, 6, 7, 8, 9. Переключение светофильтров производить рукояткой 9. Цифры на шкале рукоятки показывают, какие светофильтры включены. Характеристики светофильтров приведены в таблице 1. 12. Результаты наблюдений занести в таблицу 1. По результатам наблюдений построить графики зависимостей коэффициента поглощения Таблица 1.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА Отчет по лабораторной работе должен содержать наименование работы, перечень приборов и оборудования, формулировку цели работы, расчетные формулы, таблицу измерений, графики зависимостей коэффициента поглощения

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 1. Какими причинами обусловлено ослабление светового пучка при прохождении его через растворы, взвеси? 2. Каков механизм поглощения света? 3. В чем заключается основное отличие поглощения света в разреженных газах от поглощения в жидких средах? 4. Каковы основные признаки рассеяния света? 5. Назовите основные факторы, формирующие рассеяние света. 6. Что такое экстинция? 7. В чем состоит закон Бэра? 8. Как экспериментально определить коэффициент Бэра? 9. Из каких основных узлов состоит лабораторная установка? Какого их назначение? 10. Как подготовить прибор к работе? 11. Как экспериментально определить коэффициент прозрачности раствора?

6. ЛИТЕРАТУРА 1. Савельев, И.В. Курс общей физики. В 3-х т. [Текст]: Учебное пособие / И. В. Савельев. – Изд.5-е, стереотип. – СПб.: Изд-во “Лань”, 2006. – 496с. – Т.2. – 461 – 465. – (Электричество и магнетизм. Волны. Оптика). 2. Иродов И.Е. Волновая механика. Основные законы [Текст]/ И.Е.Иродов.– М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2001–256 с.

|

пропорционально величине этого пути и величине самой интенсивности:

пропорционально величине этого пути и величине самой интенсивности: , (1)

, (1) – постоянная, зависящая от свойств поглощающего вещества, называемая коэффициентом поглощения. Знак «минус» в формуле (1) присутствует потому, что световой поток ослабляется с увеличением

– постоянная, зависящая от свойств поглощающего вещества, называемая коэффициентом поглощения. Знак «минус» в формуле (1) присутствует потому, что световой поток ослабляется с увеличением  , поэтому

, поэтому  и

и  . Найдем интенсивность света

. Найдем интенсивность света  , прошедшего слой вещества толщиной

, прошедшего слой вещества толщиной  . (2)

. (2) интенсивность

интенсивность  . У вещества, находящегося в таком состоянии, что атомы или молекулы практически не взаимодействуют друг с другом (газы, пары металлов при невысоких давлениях) коэффициент поглощения для большинства длин волн близок к 0, и лишь для очень узких спектральных областей (шириной

. У вещества, находящегося в таком состоянии, что атомы или молекулы практически не взаимодействуют друг с другом (газы, пары металлов при невысоких давлениях) коэффициент поглощения для большинства длин волн близок к 0, и лишь для очень узких спектральных областей (шириной  ) обнаруживает резкие максимумы (рис.1). Эти максимумы соответствуют резонансным частотам колебаний электронов внутри атомов (молекул).

) обнаруживает резкие максимумы (рис.1). Эти максимумы соответствуют резонансным частотам колебаний электронов внутри атомов (молекул). Рис. 1

Зависимость коэффициента поглощения от длины волны для газов и паров металлов при низких давлениях

Рис. 1

Зависимость коэффициента поглощения от длины волны для газов и паров металлов при низких давлениях

Рис. 2

Зависимость коэффициента поглощения от длины волны для газов и паров металлов при высоких давлениях

Рис. 2

Зависимость коэффициента поглощения от длины волны для газов и паров металлов при высоких давлениях

, (3)

, (3) – коэффициент пропорциональности (коэффициент Бэра). Эта зависимость называется законом Бэра. Она оказывается справедливой, если концентрация раствора не очень велика. В этом случае средние расстояния между молекулами вещества достаточно велики (т.е. много больше диаметром молекул), поэтому частицы растворенного вещества практически не взаимодействуют друг с другом. Растворы считаются малоконцентрированными, когда они далеки от насыщения.

– коэффициент пропорциональности (коэффициент Бэра). Эта зависимость называется законом Бэра. Она оказывается справедливой, если концентрация раствора не очень велика. В этом случае средние расстояния между молекулами вещества достаточно велики (т.е. много больше диаметром молекул), поэтому частицы растворенного вещества практически не взаимодействуют друг с другом. Растворы считаются малоконцентрированными, когда они далеки от насыщения.

Рис. 4

Рис. 4

исследуемого раствора в процентах. Занести значение

исследуемого раствора в процентах. Занести значение  . Занести это значение в таблицу результатов измерений.

. Занести это значение в таблицу результатов измерений. могут быть использованы для получения физических характеристик раствора (эмульсии) – коэффициента поглощения в законе Бугера

могут быть использованы для получения физических характеристик раствора (эмульсии) – коэффициента поглощения в законе Бугера  и коэффициента Бэра

и коэффициента Бэра  , где

, где  – длина кюветы; С – концентрация раствора. Значения последних даны в таблице 1.

– длина кюветы; С – концентрация раствора. Значения последних даны в таблице 1. и коэффициента Бэра

и коэффициента Бэра  и сделать соответствующие выводы.

и сделать соответствующие выводы.