Краткая характеристика некоторых вредителей хлебных запасов

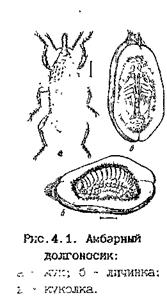

Вредители хлебных запасов представлены насекомыми (жуками и бабочками) и клещами. К жукам, в частности, относятся aмбарный долгоносик, малый мучной хрущак, гороховая зерновка. Насекомые клещи способны не только вызывать большие количественные потери, но и приводить в значительной мере к снижению качества находящегося на хранении зерна. Они обитают в зерне, в продуктах его переработки и в хранилищах, находясь в трещинах строительных конструкций, где образуются скопления остатков продуктов, зерновой пыли, отходов. При высокой зараженности вредителей можно обнаружить даже при внешнем осмотре. Амбарный долгоносик (рис. 4.1.). Жук имеет удлиненное тело узкой

Размножается в зерне влажностью выше 11…12% при температуре 12...33°С, может дать 4...5 поколений. При температуре ниже 12°С и выше 35°С размножение прекращается. При 5°С и ниже жук впадает в длительное оцепенение, а при температуре ниже - 15°С все стадии вредителя погибают.

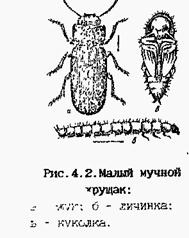

Лучше всего развивается в муке, крупе, отрубях. Известен как вредитель зерна, сухарей, печеного хлеба, сушеных овощей и фруктов. В зерне обычно выедает зародыш. Самка откладывает яйца на хлебопродукты, тару, в щели стен. Наиболее благоприятные температуры развития 25...27°С. Хрущак малоустойчив к холоду. При температуре +7°С все стадии гибнут в течение 25 дней. Размножение ослабевает и при перенаселенности продукта жуками, так как личинки поедают друг друга и яйца.

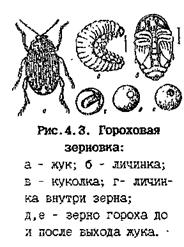

Жук – монофаг, развивается исключительно на одном виде растений – культурном горохе. Обитает в поле, где питается пыльцой и венчиками цветов гороха. Самка откладывает несколько штук яиц на каждое молодое семя гороха, отродившиеся личинки вбуравливаются внутрь горошин и окукливаются ко времени уборки. Цикл развития заканчивается в хранилище. Горошины с личинкой или жуком внутри почти не отличаются от здоровых. Весной, когда семена уже высеяны, или еще находятся в складе, жуки выходят наружу и вылетают в поле, оставляя в стенках горошин крупные круглые отверстия. Посев семян в почву выходу жуков на поверхность не препятствует. При неблагоприятных условиях хранения (пониженная влажность семян, резкие колебания температуры) значительная часть жуков гибнет.

Пищей гусеницам служат все зерновые и бобовые культуры. Бабочка откладывает яйца на поверхности зерна (в складах) и на колосьях поспевающих хлебов, а осенью – на необмолоченном хлебе. Гусеница вгрызается в зерно, развивается внутри и на три четверти выедает эндосперм. Перед окукливанием она подготавливает для бабочки выход, надгрызая оболочку зерна. После вылета бабочки сбоку зерна остается круглое отверстие, а внутри зерно бывает выстлано паутиной (отличительный признак). При температуре менее +10°С развитие зерновой моли прекращается, а при температуре ниже нуля она погибает.

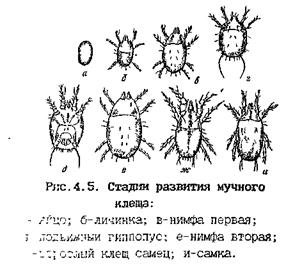

Развивается в зерне, зернопродуктах и в пыли хранилищ. Заражение обычно происходит на токах во время уборки, так как клещи широко распространены в природе и переносятся грызунами и птицами. Самка откладывает яйца в продукты или в пыль, из которых через несколько дней выходят личинки. Они затем превращаются в нимфу первую, а после линьки - в нимфу вторую, которая линяет и превращается во взрослого клеща, самца или самку. При неблагоприятных внешних условиях из нимфы первой образуется особая стадия развития клеща – гиппопус, наиболее устойчивый к изменению среды. Клещи развиваются в зерне с влажностью выше 14...15%, оптимальные температуры для их развития находятся в пределах 18...27°С.

|

формы, окрашенное в коричневый, темно-коричневый или черный цвет. Верхние крылья покрыты глубокими продольными бороздками, вдоль которых расположены ряды точечных ямок с укороченными волосками. Длина жука 2, 2...4, 0 мм, не летает. Обитает в складах, элеваторах, мельницах и т.д. Самка откладывает яйцо в ямку, выгрызаемую в оболочке зерна, и заделывает отверстие '" пробочкой". Отродившаяся безногая личинка вбуравливается в глубь зерна и, съев его содержимое, окукливается и превращается в жука, который выходит наружу.

формы, окрашенное в коричневый, темно-коричневый или черный цвет. Верхние крылья покрыты глубокими продольными бороздками, вдоль которых расположены ряды точечных ямок с укороченными волосками. Длина жука 2, 2...4, 0 мм, не летает. Обитает в складах, элеваторах, мельницах и т.д. Самка откладывает яйцо в ямку, выгрызаемую в оболочке зерна, и заделывает отверстие '" пробочкой". Отродившаяся безногая личинка вбуравливается в глубь зерна и, съев его содержимое, окукливается и превращается в жука, который выходит наружу. Малый мучной хрущак (рис 4.2). Он имеет продолговатое и слегка приплюснутое со спины тело темного рыжевато-коричневого цвета, с четырехугольной формой груди. Длина жука 3, 0...3, 5 мм, не летает.

Малый мучной хрущак (рис 4.2). Он имеет продолговатое и слегка приплюснутое со спины тело темного рыжевато-коричневого цвета, с четырехугольной формой груди. Длина жука 3, 0...3, 5 мм, не летает. Гороховая зерновка (рйс.4.3). Жук имеет тело овальной формы, приплюснутое сверху и окрашенное в черный цвет, на надкрыльях – белое пятно и белые полосы. Тело густо покрыто волосками ржаво-серого цвета. Длина жука 5...6 мм. Может совершать значительные перелеты.

Гороховая зерновка (рйс.4.3). Жук имеет тело овальной формы, приплюснутое сверху и окрашенное в черный цвет, на надкрыльях – белое пятно и белые полосы. Тело густо покрыто волосками ржаво-серого цвета. Длина жука 5...6 мм. Может совершать значительные перелеты. Зерновая моль (рис.4.4.). Бабочка похожа на обычную комнатную моль. Размах передних крыльев 11…16 мм, длина тела 4…6 мм. Крылья имеют серовато-желтую окраску.

Зерновая моль (рис.4.4.). Бабочка похожа на обычную комнатную моль. Размах передних крыльев 11…16 мм, длина тела 4…6 мм. Крылья имеют серовато-желтую окраску. Мучной клещ (рис.4.5). Он имеет тело овально-продолговатой формы, белое, почти прозрачное, блестящее, с четырьмя парами ног. Ноги и ротовой аппарат розовые или бурые. У самца передние ноги утолщенные, с одним крупным зубцом. Длина самца О, 40...О, 45 мм, самки -0, 40...0, 70 мм.

Мучной клещ (рис.4.5). Он имеет тело овально-продолговатой формы, белое, почти прозрачное, блестящее, с четырьмя парами ног. Ноги и ротовой аппарат розовые или бурые. У самца передние ноги утолщенные, с одним крупным зубцом. Длина самца О, 40...О, 45 мм, самки -0, 40...0, 70 мм.