Свет в жизни организмов. Экологические группы растений по отношению к световому режиму. Фотопериодизм.

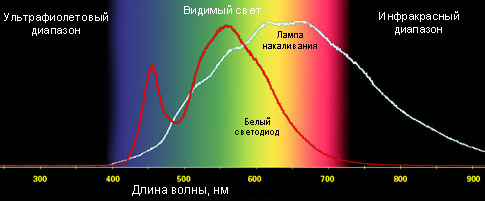

В энергетическом отношении жизнь на Земле обеспечивается постоянным притоком энергии от солнца и использованием её в процессе фотосинтеза. Биологическое влияние солнечного света зависит от его интенсивности и продолжительности действия, спектрального состава, суточной и сезонной периодичности. Поступающая от Солнца лучистая энергия распространяется в пространстве в виде электромагнитных волн: ультрафиолетовые лучи, видимые лучи и инфракрасные лучи.

Инфракрасные (тепловые) лучи (λ >0,75 мкм) повышают температуру природной среды и самих организмов, что имеет особенное значение для холоднокровных животных. У растений инфракрасные лучи играют значительную роль в транспирации (испарение воды с поверхности листьев обеспечивает удаление излишков тепла) и способствует поступлению углекислого газа через устьица. В зависимости от условий обитания, которые отличаются интенсивностью освещения, растения распределены на три экологические группы: светолюбивые, теневыносливые и тенелюбивые.

Приспособления к яркому свету: - относительно малая площадь листовых пластинок; - листья толстые за счет хорошо выраженной столбчатой паренхимы, ориентированные вертикально. Теневыносливые растения характеризуются широкими пределами выносливости к световому фактору: они лучше растут при прямом освещении солнечными лучами, однако способны выносить и затенение. Это в основном лесообразующие породы (бере Приспособления к недостатку света: -относительно большая поверхность листовой пластинки; - листья тонкие, ориентированные к свету.

Фотопериодизм. Распределение потока энергии имеет зональные различия (меняются от места к месту), суточные колебания (смена дня и ночи) и сезонные колебания (изменение длительности освещенного и темного периода суток в течение года). Эти явления связаны с рельефом, вращением Земли и наклоном её орбиты к плоскости вращения. Растительные и животные организмы активно реагируют не только на интенсивность светового фактора, но и на сезонные изменения соотношения продолжительности дня и ночи в течение суток. Таким образом, живые организмы способны измерять время, т. е. обладают биологическими часами – важным приспособлением, позволяющим выжить в конкретных условиях среды. Продолжительность дня и ночи закономерно изменяется в течение года, поэтому для всех биологических систем характерны адаптации, согласовывающие физиологическую активность с ритмом этих временных интервалов.

С езонные ритмы – специфические изменения интенсивности физиологических процессов, процессов роста и размножения, повторяющиеся с годичной периодичностью. Сезонные ритмы жизнедеятельности обеспечивают организмам использование наиболее благоприятных условий для роста и развития. У растений фотопериодический эффект проявляется в согласовании периода цветения и образования плодов с периодом активного фотосинтеза. Длиннодневные растения преимущественно северных широт для цветения нуждаются в длине дня 12 ч и выше (лен, рожь, овес, лук, морковь и др.); короткодневные растения тропического происхождения переходят к цветению, когда продолжительность дня становится менее 12 ч (георгины, хризантемы, просо, кукуруза, конопля и др.). Продолжительность существенно сказывается и на жизнедеятельности животных: фотопериодические реакции определяют поведенческие реакции, миграции, размножение, линьку, наступление периода покоя. Весной, с увеличением длительности светлого периода суток, у птиц появляются миграционные и гнездовые инстинкты, теплокровные животные линяют. Сокращение дня осенью вызывает отлет птиц, у млекопитающих отрастает волосяной покров, некоторые животные впадают в спячку и др. Исследования фотопериодизма позволяют в сельском хозяйстве регулировать процессы роста и развития растений и животных; добиваться повышения урожайности при искусственном освещении овощей и цветов, повышать продуктивность животных и др.

Ритмический характер свойствен многим биохимическим и физиологическим процесса, протекающим в организме человека: суточные колебания температуры тела, артериального давления, биосинтеза и активности различных ферментов и др. Имеются данные о циклическом характере физического состояния и психологических функций. В связи с этим нарушение установившихся ритмов жизнедеятельности может снижать работоспособность, неблагоприятно влиять на здоровье человека. Исследование биоритмов имеет большое значение для разработки мер по организации рационального режима труда и отдыха человека, особенно при адаптации к экстремальным условиям (перелеты в другие часовые пояса, работа в полярных условиях и т. п.), а так же разработка методов предупреждения и лечения различных заболеваний.

|

Ультрафиолетовые (УФ) лучи имеют длину волны λ< 0,4 мкм, причем часть солнечной радиации с длиной волны менее 0,29 мкм губительна для всего живого. Жизнь на Земле возможна благодаря озоновому слою атмосферы, расположенному на высоте 10-50 км. До поверхности Земли доходит лишь небольшая часть УФ-лучей (λ = 0,3-0,4 мкм). Ультрафиолетовая часть характеризуется самой высокой энергией квантов и высокой фотохимической активностью (в организме животных способствует образованию витамина D, синтезу пигмента меланина клетками кожи). Эти лучи воспринимаются органами зрения насекомых, у растений они оказывают формообразовательный эффект и способствуют синтезу биологически активных соединений – пигментов, витаминов.

Ультрафиолетовые (УФ) лучи имеют длину волны λ< 0,4 мкм, причем часть солнечной радиации с длиной волны менее 0,29 мкм губительна для всего живого. Жизнь на Земле возможна благодаря озоновому слою атмосферы, расположенному на высоте 10-50 км. До поверхности Земли доходит лишь небольшая часть УФ-лучей (λ = 0,3-0,4 мкм). Ультрафиолетовая часть характеризуется самой высокой энергией квантов и высокой фотохимической активностью (в организме животных способствует образованию витамина D, синтезу пигмента меланина клетками кожи). Эти лучи воспринимаются органами зрения насекомых, у растений они оказывают формообразовательный эффект и способствуют синтезу биологически активных соединений – пигментов, витаминов. Видимая часть спектра (λ = 0,4-0,75 мкм) имеют самое большое значение для организмов. Это обусловило появление у животных и растений многих важных приспособлений. У зеленых растений сформировался аппарат фотосинтеза, яркая окраска цветов для привлечения насекомых-опылителей. Для животных световой фактор является, прежде всего, необходимым условием ориентации в пространстве и во времени, а также участвует в регуляции многих процессов жизнедеятельности.

Видимая часть спектра (λ = 0,4-0,75 мкм) имеют самое большое значение для организмов. Это обусловило появление у животных и растений многих важных приспособлений. У зеленых растений сформировался аппарат фотосинтеза, яркая окраска цветов для привлечения насекомых-опылителей. Для животных световой фактор является, прежде всего, необходимым условием ориентации в пространстве и во времени, а также участвует в регуляции многих процессов жизнедеятельности. Светолюбивые растения могут развиваться только при полном освещении и плохо переносят даже незначительные затемнения; произрастают на открытых местообитаниях. Они широко распространены в сухих степях и полупустынях, где растительный покров редкий и растения не затеняют друг друга (тюльпан, гусиный лук). К этой группе относятся хлебные злаки, растения безлесных склонов (чабрец, шалфей) и др.

Светолюбивые растения могут развиваться только при полном освещении и плохо переносят даже незначительные затемнения; произрастают на открытых местообитаниях. Они широко распространены в сухих степях и полупустынях, где растительный покров редкий и растения не затеняют друг друга (тюльпан, гусиный лук). К этой группе относятся хлебные злаки, растения безлесных склонов (чабрец, шалфей) и др. за, осина, сосна, дуб, ель) и травянистые (зверобой, земляника и др.).

за, осина, сосна, дуб, ель) и травянистые (зверобой, земляника и др.). Тенелюбивые растения не выносят прямого солнечного света и нормально развиваются в условиях затемнения при рассеянном свете. К таким растениям относятся лесные травы – кислица, мхи, и др. При вырубке леса некоторые из них погибают.

Тенелюбивые растения не выносят прямого солнечного света и нормально развиваются в условиях затемнения при рассеянном свете. К таким растениям относятся лесные травы – кислица, мхи, и др. При вырубке леса некоторые из них погибают. Реакцию организмов на продолжительность светового дня, выражающуюся в изменении интенсивности физиологических процессов, называют фотопериодизмом. В процессе эволюции выработались характерные временные циклы с определенной последовательностью и длительностью периодов размножения, роста, подготовки к зиме, т. е. биологические ритмы жизнедеятельности в определенных условиях среды. Биологические ритмы – это ритмико-циклические (суточные, сезонные, годовые и др.) колебания интенсивности и характера биологических процессов и явлений, дающие организмам возможность приспосаюливаться к изменениям окружающей среды.

Реакцию организмов на продолжительность светового дня, выражающуюся в изменении интенсивности физиологических процессов, называют фотопериодизмом. В процессе эволюции выработались характерные временные циклы с определенной последовательностью и длительностью периодов размножения, роста, подготовки к зиме, т. е. биологические ритмы жизнедеятельности в определенных условиях среды. Биологические ритмы – это ритмико-циклические (суточные, сезонные, годовые и др.) колебания интенсивности и характера биологических процессов и явлений, дающие организмам возможность приспосаюливаться к изменениям окружающей среды. Кроме сезонных изменений смена дня и ночи определяет суточную ритмичность активности как организма в целом, так и многих физиологических и биохимических процессов: частоты дыхания и сердечных сокращений, деления клеток, синтеза различных веществ и др. Поведенческие реакции ночных животных (многие грызуны, сова, филин) и дневных (жаворонок, курица) значительно отличаются. У растений в определенное время открываются и закрываются цветки, меняется положение листьев и др. Суточные ритмы – реакции живых организмов на смену дня и ночи.

Кроме сезонных изменений смена дня и ночи определяет суточную ритмичность активности как организма в целом, так и многих физиологических и биохимических процессов: частоты дыхания и сердечных сокращений, деления клеток, синтеза различных веществ и др. Поведенческие реакции ночных животных (многие грызуны, сова, филин) и дневных (жаворонок, курица) значительно отличаются. У растений в определенное время открываются и закрываются цветки, меняется положение листьев и др. Суточные ритмы – реакции живых организмов на смену дня и ночи.