Вирус гриппа А

История открытия. Первый представитель рода был выделен в 1902 г. Е. Центанни от кур, больных куриной чумой, и позднее идентифицирован как А/Курица/Бресчия/02(Нav1N1). В 1933 г. В. Смит, С. Эндрюс и П. Ледлоу изолировали штамм А/ws/33(H0N1).

Геном вируса гриппа А имеет длину 13,6*103 нуклеотидов и представлен 8 сегментами «-»-РНК. Каждый сегмент РНК имеет вид замкнутого кольца, с которым соединены белки NP, РВ1, РВ2 и РА. Сегменты РНК 7 и 8 кодируют по 2 белка, остальные – по одному. Вирусы гриппа содержат 1 % РНК, 70 % белка, 24 % липидов и 5 % углеводов. Липиды и углеводы входят в состав липопротеинов и гликопротеидов суперкапсида и имеют клеточное происхождение. Антигенная структура. Вирусы гриппа имеют 4 антигена: 2 внутренних (белок NP и М-белок) и 2 поверхностных (гемагглютинин, нейраминидаза). Внутренние антигены являются родоспецифичными; они определяют род вируса гриппа. Внутренние антигены выявляются в РСК. Поверхностные антигены определяют вид вирусов гриппа А. Гемагглютинин является сложным гликопротеином, имеющим структуру тримера. Изменчивость гемагглютинина определяет антигенный дрейф и шифт. Гемагглютинин индуцирует в организме образование вируснейтрализующих антител – антигемагглютининов, выявляемых в РТГА. Инфекционная активность вирусов гриппа в значительной мере определяется функциональной активностью гемагглютинина. Нейраминидаза является тетрамером и совместно с гемагглютинином участвует в антигенном дрейфе и шифте. Антигенная изменчивость. Поверхностные белки – гемагглютинин и нейраминидаза – высоко вариабельны в пределах рода, что приводит к появлению новых серологических вариантов (видов) вирусов гриппа. Изменения антигенной структуры могут происходить двумя путями – антигенным дрейфом или щифтом. Антигенный дрейф (отклонение от курса) обусловлен точечными мутациями, незначительно изменяющими молекулы поверхностных антигенов. Это ведет к снижению специфичности антител, циркулирующих в популяции людей (табл. 1). Подобные изменения в генах, кодирующих гемагглютинин и нейраминидазу, могут накапливаться в потомстве под влиянием таких селективных факторов, как антитела. Это, в конечном итоге, приводит, к количественному сдвигу, выражающемуся в изменении антигенных свойств поверхностных антигенов. Таблица 1

|

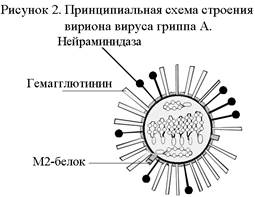

Особенности вируса. Вирионы вирусов гриппа А имеют диаметр 120 нм и строение, типичное для семейства ортомиксовирусов (рис. 2-3). Гемагглютинины суперкапсида являются основными поверхностными антигенами и могут быть представлены только одним из 16 типов гемагглютининов. Вирусы гриппа человека могут содержать гемагглютинины Н1, Н2 или Н3, тогда как вирусы гриппа птиц и животных – от Н1 до Н16. Нейраминидаза на поверхности суперкапсида содержится в меньшем количестве, чем гемагглютинин, и также может быть представлена одним из 9 известных типов. Вирусы гриппа животных и птиц содержат 1 тип нейраминидазы – от N1 до N9, вирусы гриппа человека имеют только N1 или N2. Внутренняя поверхность суперкапсида образована белком ионных каналов М2. Белки М2 выходят на поверхность суперкапсида, являясь третьей разновидностью его шипов. Под суперкапсидом располагается 2 неструктурных белка – NS1 и NS2 (синоним NS2 – NEP – белок ядерного экспорта).

Особенности вируса. Вирионы вирусов гриппа А имеют диаметр 120 нм и строение, типичное для семейства ортомиксовирусов (рис. 2-3). Гемагглютинины суперкапсида являются основными поверхностными антигенами и могут быть представлены только одним из 16 типов гемагглютининов. Вирусы гриппа человека могут содержать гемагглютинины Н1, Н2 или Н3, тогда как вирусы гриппа птиц и животных – от Н1 до Н16. Нейраминидаза на поверхности суперкапсида содержится в меньшем количестве, чем гемагглютинин, и также может быть представлена одним из 9 известных типов. Вирусы гриппа животных и птиц содержат 1 тип нейраминидазы – от N1 до N9, вирусы гриппа человека имеют только N1 или N2. Внутренняя поверхность суперкапсида образована белком ионных каналов М2. Белки М2 выходят на поверхность суперкапсида, являясь третьей разновидностью его шипов. Под суперкапсидом располагается 2 неструктурных белка – NS1 и NS2 (синоним NS2 – NEP – белок ядерного экспорта).