Регуляция внешнего дыхания

Вентиляция легких - это процесс обновления газового состава альвеолярного воздуха, который обеспечивает поступление кислорода и выведение углекислого газа. Этот процесс осуществляется ритмичной работой дыхательных мышц, изменяющих объем грудной клетки. Интенсивность вентиляции определяется глубиной вдоха и частотой дыхания. Таким образом, минутный объем дыхания - это показатель легочной вентиляции, который должен обеспечивать тот газовый гомеостаз, который необходим в конкретной ситуации (покой, физическая работа). Регуляция внешнего дыхания представляет собой процесс изменения минутного объема дыхания в различных условиях для обеспечения оптимального газового состава внутренней среды организма. Во второй половине ХIX века появилась гипотеза о том, что основными факторами регуляции дыхания являются парциальное давление кислорода и углекислого газа в альвеолярном воздухе и, следовательно в артериальной крови. Экспериментальное доказательство того, что обогащение артериальной крови углекислотой и обеднение кислородом усиливает вентиляцию легких в результате наступающего при этом возбуждения дыхательного центра, было получено в классическом опыте Фредерика с перекрестным кровообращением в 1890г (рисунок 13). У двух собак, находившихся под наркозом, перерезали и соединяли перекрестно сонные артерии и отдельно яремные вены. После такого соединения и перевязки позвоночных артерий голова первой собаки снабжалась кровью второй и наоборот. Если у первой собаки перекрывали трахею и вызывали таким путем асфиксию, то у второй собаки развивалось гиперпноэ - увеличение легочной вентиляции. У первой же собаки, несмотря на увеличение в крови напряжения углекислоты и снижение напряжения кислорода через некоторое время наступало апноэ - прекращение дыхательных движений. Это объясняется тем, что в сонную артерию первой собаки поступает кровь второй собаки, у которой в результате гипервентиляции снижается содержание углекислоты в артериальной крови. Уже тогда было установлено, что регуляция дыхания происходит путем обратной связи: отклонения в газовом составе артериальной крови приводят путем воздействия на дыхательный центр такие изменения дыхания, которые уменьшают эти отклонения.

Рисунок 13. Схема опыта Фредерика с перекрестным кровообращением Пережатие трахеи у собаки А вызывает одышку у собаки Б. Одышка у собаки Б вызывает замедление и остановку дыхания у собаки А

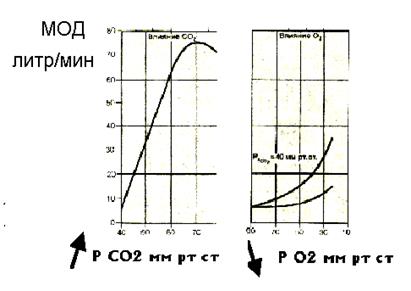

Дальнейшее развитие «гуморальной» теории дыхания (теории управления по отклонению напряжения газов в крови) связано с именем Холдейна. Он разработал методы получения и анализа альвеолярного воздуха у человека и установил, что парциальные давления газов в альвеолярном воздухе обычно колеблются в очень узких пределах. Холдейн пришел к выводу, что основным фактором регуляции дыхания является напряжение углекислоты в артериальной крови. Работы Холдейна получили широкое признание, а его главный вывод о том, что повышение напряжения углекислоты в артериальной крови приводит к большому увеличению МОД, остался справедливым вплоть до настоящего времени. Важная роль углекислоты в регуляции дыхания может быть проиллюстрирована тем, что увеличение содержания СО 2 в альвеолах на 0,2 % вызывает увеличение вентиляции легких на 100 %. Еще в начале ХIX века было показано, что в продолговатом мозге на дне IV желудочка расположены структуры, разрушение которых уколом иглы ведет к прекращению дыхания и гибели организма. Этот небольшой участок мозга в нижнем углу ромбовидной ямки был назван дыхательным центром. Многочисленными исследованиями удалось установить, что изменения газового состава внутренней среды оказывают влияние на дыхательный центр не непосредственно, а путем воздействия на специальные хемочувствительные рецепторы, расположенные в продолговатом мозге - центральные (медуллярные) хеморецепторы и в сосудистых рефлексогенных зонах - периферические (артериальные) хеморецепторы. Хотя основной целью дыхания является доставка клеткам кислорода, вентиляция легких управляется преимущественно в соответствии с продукцией в организме двуокиси углерода, т.е. поддерживает в основном не кислородный, а углекислотный (или, что почти одинаково, водородный) гомеостаз. Такие принципы сформировались в ходе заселения высшими позвоночными суши и перехода от водного дыхания к воздушному. Вспомним, что у рыб важнейшим фактором, регулирующим дыхательные движения, служит напряжение кислорода в артериальной крови. Напряжение углекислоты играет второстепенную роль, поскольку СО 2 легко отдается в водную среду. Вентиляция жабр служит для извлечения кислорода. Сигналы о содержании кислорода в воде поступают в дыхательный центр рыб из хеморецепторов жаберных сосудов - предшественников артериальных хеморецепторов воздушно-дышащих позвоночных. Переход животных к сухопутному образу жизни сопровождался с резким ограничением отдачи СО 2 через кожный покров - она стала выводиться почти исключительно легкими. И если напряжение кислорода в крови млекопитающих почти не изменилось по сравнению с рыбами, то напряжение СО 2 возросло почти в 12 раз, такое повышение обусловлено и затруднением выделения, и повышением интенсивности метаболических процессов в тканях. Все это потребовало развития мощных средств, обеспечивающих сохранение кислотно-основного гомеостаза внутренней среды организма. С другой стороны, требования к поддержанию гомеостаза в процессе эволюции стали более жесткими. Особое значение имеет прогрессивное развитие мозга, потому что нейроны отличаются высокой чувствительностью к химизму внеклеточной жидкости, в частности, к ее рН. В результате в ходе эволюции появились коренные изменения в регуляции дыхания. Гипоксический стимул уступил доминирующую роль гиперкапническому (это, безусловно, не изменило конечной цели функции дыхания: продукция СО 2 вполне может служить показателем кислородного запроса ткани). В этом легко убедиться, глядя на рисунок 14. На этом рисунке представлены изменения вентиляции легких (МОД в л/мин) в ответ на увеличение напряжения углекислого газа в крови – гиперкапнический стимул и в ответ на уменьшение напряжения кислорода в крови – гипоксический стимул. В связи с этим, основная функция в стимуляции дыхательного центра перешла от периферических хеморецепторов к центральным. Речь идет прежде всего о бульбарных хемочувствительных структурах, реагирующих на изменение концентрации ионов водорода и напряжения СО2 во внеклеточной жидкости мозга. За периферическими, артериальными хеморецепторами, которые возбуждаются и при повышении напряжения СО 2, и при снижении напряжения кислорода в омывающей их крови, осталась лишь вспомогательная роль в стимуляции дыхания. Поэтому рассмотрим сначала центральные хеморецепторы, которые оказывают более выраженное влияние на деятельность дыхательного центра.

Рисунок 14 Зависимость вентиляции легких

|