Тема-5-0-Задержки-в-ЛЭ-цепях-и-имп-цепи-на-ЛЭ

Источники:

Содержание темы · «Гонки» и «риски», · Логические цепи, использующие задержки · Триггер Шмитта · Одновибраторы – формирователи импульсов заданной длительности · Автоколебательные генераторы импульсов

Введение в проблематику (Угрюмов-2, Разд.2.1.) Выходные величины зависят только от текущих значений входных величин. Но это, если не учитывать задержки распространения сигналов. Как влияет неидеальность (инерционность) ЛЭ, мы видели на практике. Два основных параметра: время переключения и задержка распространения. Однако при рассуждениях в уме (на бумаге) и также при моделировании цифровых электронных цепей оказывается возможным в большинстве случаев (но не всегда!!) использовать более простую модель, в которой:

Из-за наличия задержек распространения сигнал на выходе более или менее сложной логической цепи может измениться (и даже несколько раз) О «рисках» (можем вспомнить, что говорили о скорости формирования результата в последовательном сумматоре).

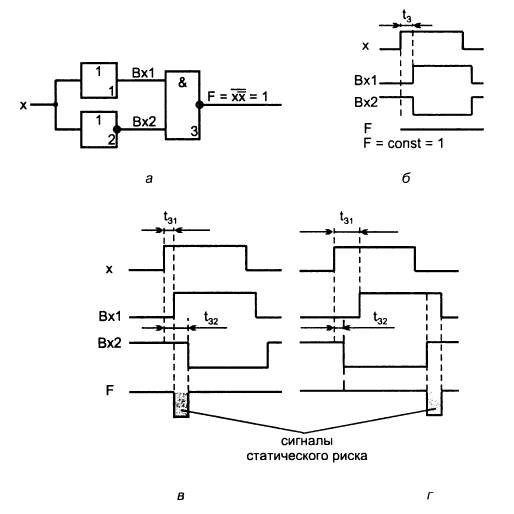

Статический риск: при нулевых задержках (в идеальной логической цепи) переключений быть вовсе не должно, но из-за наличия задержек на некоторых выходах наблюдаются переключения.

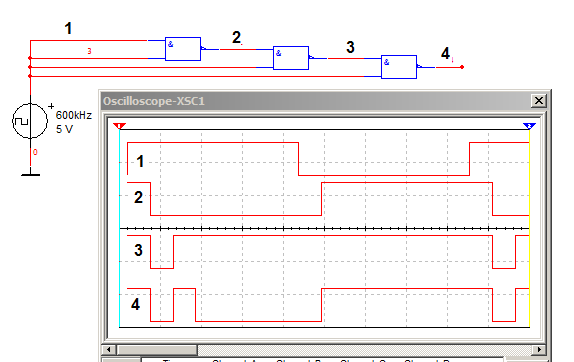

Динамический риск: в случае, когда на выходе должно произойти переключение, из-за неодинаковых задержек по разным путям, вместо единственного переключения на выходе, наблюдаются несколько переключений.

Рисунок показывает, что даже при одинаковой логической глубине возможно возникновение рисков из-за неодинаковых задержек распространения у разных элементов.

Если при проектировании выясняется, что проектируемая цепь, возможно, подвержена «рискам», имеются два различных пути: 1) Можно спроектировать цепь, которая выполняет ту же логическую функцию, но свободна от рисков; это достигается усложнением схемы, иногда значительным. 2) Можно запрещать восприятие сигналов устройствами, для которых формируемые цепью сигналы, являются входными, на время, за которое гарантированно закончатся переходные процессы. Это время можно оценить произведением логической глубины на максимальную задержку распространения элемента.

|