Бронхи.

Ф.И.О.__________________________________ Дата _____________

Внелегочные бронхи и Легкие.

Внешнее дыхание, т. е. поглощение из вдыхаемого воздуха кислорода и удаление из организма углекислого газа, является основной функцией дыхательной системы. Газообмен осуществляется легкими.

Среди недыхательных функций дыхательной системы очень важными являются терморегуляция и увлажнение вдыхаемого воздуха, депонирование крови в развитой сосудистой системе, участие в регуляции свертывания крови благодаря выработке тромбопластина и его антагониста - гепарина, участие в синтезе некоторых гормонов, в водно-солевом и липидном обмене, а также в голосообразовании, обонянии и иммунной защите.

Легкие принимают активное участие в метаболизме серотонина, разрушающегося под влиянием моноаминоксидазы, которая выявляется в макрофагах, в тучных клетках легких.

В дыхательной системе происходят инактивация брадикинина, синтез лизоци-ма, интерферона, пирогена и др. При нарушении обмена веществ и развитии патологических процессов через органы дыхательной системы выделяются некоторые летучие вещества (ацетон, аммиак, этанол и др.).

Защитная фильтрующая роль легких состоит не только в задержке пылевых частиц и микроорганизмов в воздухоносных путях, но и в улавливании клеток (опухолевых, мелких тромбов) сосудами легких.

Развитие. Дыхательная система развивается из энтодермы.

Гортань, трахея и легкие развиваются из одного общего зачатка, который появляется на 3—4-й неделе эмбриогенеза путем выпячивания вентральной стенки передней кишки. Эктодерма образует эпителий воздухопроводящих отделов. Альвеолярный эпителий – производное прехорддальной пластинки Мезенхима формирует соединительную, хрящевую и гладкую мышечную ткани стенок органов, кровеносные сосуды. Нейроэктодерма участвует в образовании отдельных эндокринных клеток. Этапы пренатального развития: Стадии закладки – Образование дыхательной трубки на 3-й неделе. *псевдо-железистая – формирование бронхиального дерева (5-20-я неделя) * каналикулярна я –образование терминальных бронхиол (5-6-й месяц) *альвеолярная –формирование альвеолярных мешочков и альвеол с 7-го месяца пренатальной жизни до 7-8 –и лет постнатальной жизни Этапы постнатального развития: *от рождения до 2-х лет –резкое увеличение количества альвеол, формирование эластического каркаса и дифференцировка систем сурфактанта; * от 2-х до 4-х лет –интенсивное формирование мышечных оболочек средних и мелких бронхов; *от 5-и до 8-и лет дифференцировка скелетных элементов бронхиального дерева и альвеолярного эпителия. В дальнейшем продолжается рост легких. Это накладывает отпечаток на их функцию и устойчивость к повреждениям. Из мезенхимы, окружающей растущее бронхиальное дерево, дифференцируются: * гладкая мышечная ткань, *хрящевая ткань, * волокнистая соединительная ткань бронхов, Эластические *коллагеновые элементы альвеол, а также: * прослойки соединительной ткани, прорастающие между дольками легкого. С конца 6-го — начала 7-го месяца и до рождения дифференцируется часть альвеол и выстилающие их альвеолоциты 1-го и 2-го типов (альвеолярная стадия). В течение всего эмбрионального периода альвеолы имеют вид спавшихся пузырьков с незначительным просветом. Из висцерального и париетального листков спланхнотома в это время образуются висцеральный и париетальный листки плевры. При первом вдохе новорожденного альвеолы легких расправляются, в результате чего резко увеличиваются их полости и уменьшается толщина альвеолярных стенок. Это способствует обмену кислорода и углекислоты между кровью, протекающей по капиллярам, и воздухом альвеол.

17.1. ВОЗДУХОНОСНЫЕ ПУТИ К ним относятся полость носа: *носоглотка, *гортань, Трахея и бронхи. В воздухоносных путях по мере продвижения воздуха происходят очищение, увлажнение, приближение температуры вдыхаемого воздуха к температуре тела, рецепция газовых, температурных и механических раздражителей, а также регуляция объема вдыхаемого воздуха. В типичных случаях (трахея, бронхи) стенки воздухоносных путей состоят из слизистой оболочки с подслизистой основой, фиброзно-хрящевой и адвентициальной оболочек. Слизистые оболочки воздухоносных путей включают эпителий, собственную пластинку и в ряде случаев мышечную пластинку. Эпителий слизистой оболочки воздухоносных путей имеет различное строение в разных отделах: в верхних он многослойный ороговевающий, переходящий в неороговеваю-щий, в более дистальных отделах он становится многорядным и, наконец, однослойным реснитчатым.

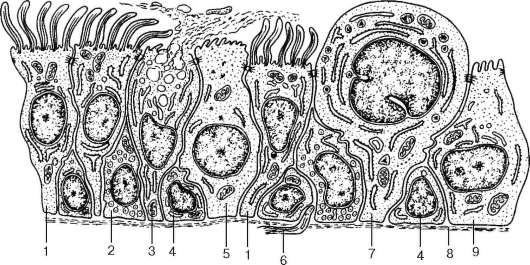

Рис. 17.1. Эпителиальные клетки слизистой оболочки воздухоносных путей (схема по Ю. И. Афанасьеву):

1 - реснитчатые эпителиоциты; 2 - эндокринные клетки; 3 - бокаловидные экзокри-ноциты; 4 - камбиальные клетки; 5 - безреснитчатые клетки; 6 - нервное волокно; 7 - клетки Клара; 8 - базальная мембрана; 9 - хемочувствительные клетки Эпителий воздухоносных путей полидифферонный. Наиболее многочисленными являются реснитчатые эпителиоциты, определяющие название всего эпителиального пласта; здесь также находятся бокаловидные слизистые клетки (мукоциты), эндокринные, микроворсинчатые (каемчатые), базальные эпителиоциты и бронхиолярные экзокриноциты (клетки Клара). Наряду с эпителиоцитами в пласте присутствуют антигенпредставляющие клетки (Лангерганса) и лимфоциты (рис. 17.1).

Реснитчатые эпителиоциты снабжены мерцательными ресничками (до 250 на каждой клетке) длиной 3-5 мкм, которые своими движениями, более сильными в сторону полости носа, способствуют выведению слизи и осевших пылевых частиц. Эти клетки имеют разнообразные рецепторы (адре-норецепторы, холинорецепторы, рецепторы глюкокортикоидов, гистамина, аденозина и др.). Эпителиальные клетки синтезируют и секретируют бронхо- и вазоконстрикторы (при определенной стимуляции).

По мере уменьшения просвета воздухоносных путей высота реснитчатых клеток снижается.

Между реснитчатыми клетками находятся бокаловидные слизистые клетки (мукоциты). Секрет мукоцитов примешивается к секрету желез подслизистой основы и увлажняет поверхность эпителиального пласта. Слизь содержит иммуноглобулины, выделяемые плазматическими клетками, которые находятся в собственной пластинке слизистой оболочки.

Эндокринные клетки, относящиеся к дисперсной эндокринной системе (APUD-серии), располагаются поодиночке, содержат в цитоплазме мелкие гранулы с плотным центром. Эти немногочисленные клетки (около 0,1 %) способны синтезировать кальцитонин, норадреналин, серотонин, бомбезин и другие вещества, принимающие участие в местных регуляторных реакциях (см. главу 15). Микроворсинчатые (щеточные, каемчатые) эпителиоциты, снабженные на апикальной поверхности микроворсинками, располагаются в дистальном отделе воздухоносных путей. Полагают, что они реагируют на изменения химического состава воздуха, циркулирующего в воздухоносных путях, и являются хеморецепторами.

Бронхиолярные экзокриноциты, или клетки Клара, встречаются в бронхиолах. Они характеризуются куполообразной верхушкой, окруженной короткими микроворсинками, содержат округлое ядро, хорошо развитую эндоплазматическую сеть агранулярного типа, комплекс Гольджи, немногочисленные электронно-плотные секреторные гранулы. Эти клетки вырабатывают липо- и гликопротеины, ферменты, принимающие участие в инактивации поступающих с воздухом токсинов.

Некоторые авторы отмечают, что в бронхиолах встречается еще один тип клеток - безреснитчатые, в апикальных частях которых содержатся скопления гранул гликогена, митохондрии и секретоподобные гранулы.

Базальные, или камбиальные, клетки - это малодифференцированные клетки, сохранившие способность к митотическому делению. Они располагаются в базальном слое эпителиального пласта и являются источником для процессов физиологической и репаративной регенерации.

Антигенпредставляющие клетки (дендритные, клетки Лангерганса) чаще встречаются в верхних воздухоносных путях и трахее, где они захватывают антигены, вызывающие аллергические реакции. Эти клетки имеют рецепторы Fc-фрагмента IgG, С3-комплемента. Они вырабатывают цитокины, фактор некроза опухоли, стимулируют Т-лимфоциты и морфологически сходны с клетками Лангерганса эпидермиса: имеют многочисленные отростки, проникающие между другими эпителиальными клетками, содержат пластинчатые гранулы в цитоплазме.

Собственная пластинка слизистой оболочки (lamina propria) воздухоносных путей содержит многочисленные эластические волокна, ориентированные главным образом продольно, кровеносные и лимфатические сосуды и нервы.

Мышечная пластинка слизистой оболочки хорошо развита в средних и нижних отделах воздухоносных путей.

|