Практикум. Определение физико-химических характеристик нефтей и нефтепродуктов

Лабораторная работа № 1 Определение физико-химических характеристик нефтей и нефтепродуктов Плотность ( Определение плотности проводят, в основном, ареометрическим или пикнометрическим методами. Наиболее точным является пикнометрический метод.

. .

Кроме указанных ареометров, существуют ареометры для жидкостей тяжелее воды с градуировкой шкалы от 1, 0 до 1, 85 и для жидкостей легче воды с делениями от 1, 00 до 0, 700. Ареометры иногда называют денсиметрами, а для нефтепродуктов — нефтеденсиметрами. Ареометры, которые применяют для измерения плотности только одной какой-нибудь жидкости, имеют специальные названия. Так, например, ареометры, применяемые для определения плотности уксусной кислоты, называют ацетометрами, для определения плотности растворов сахара — сахариметрами, спирта — спиртометрами. Ареометрами можно определять плотность нефтепродуктов с кинематической вязкостью не выше 200 сантистокс (сст) при 50°С. Нефтепродукты с вязкостью больше чем 200 сст перед определением плотности разбавляют равным объемом тракторного или осветительного керосина. Для проведения определения в чистый цилиндр с внутренним диаметром не менее 5 см наливают испытуемый нефтепродукт. Чтобы не образовывалась пена на поверхности цилиндра, продукт наливают не прямо на дно цилиндра, а по стеклянной палочке или по стенкам цилиндра. Если пена все же образовалась, то в случае маловязкого продукта достаточно хлопнуть ладонью по верху цилиндра, а в случае высоковязкого продукта ее надо снять фильтровальной бумагой. Температура исследуемого продукта не должна отклоняться от температуры окружающей среды более чем на ± 3°. Стараясь не задеть стенки цилиндра, в жидкость осторожно вносят чистый и сухой ареометр, держа его за верхний конец («ножку»). Некоторое время ожидают, чтобы ареометр пришел в состояние равновесия, при этом необходимо, чтобы он не касался ни дна, ни стенок цилиндра. Для маловязких продуктов (бензин, керосин и т. п.) это время составляет 2—3 мин, для более вязких — до 15 мин. Отсчитывают деление на ареометре по верхнему краю мениска и отмечают температуру анализируемого продукта термометром, опущенным в жидкость. Если температура испытуемого продукта ниже или выше 20°, а ареометр градуирован на При определении плотности вязких нефтепродуктов методом разбавления в мерный цилиндр с притертой пробкой наливают определенный объем керосина известной плотности, а затем — равный объем испытуемого продукта. Полученную смесь перемешивают до тех пор, пока она не станет однородной. После этого ее переливают в чистый цилиндр для определения плотности. Зная плотность смеси керосина с продуктом ρ 1 и плотность чистого керосина ρ 2, рассчитывают плотность ρ продукта по формуле ρ = 2ρ 1 – ρ 2. (13) Расхождение между двумя параллельными определениями не должно превышать 0, 004.

Пикнометр закрывают пробкой и вынимают из термостата, тщательно вытирают снаружи фильтровальной бумагой, а затем льняной тряпочкой, не оставляющей волокон, выдерживают в весовой комнате 15—20 мин и взвешивают. Из 6—7 результатов, отличающихся между собой не более ±0, 005 г, берут среднюю величину и находят объем пикнометра по формуле

где g1 — масса пустого пикнометра, г; g2 — среднее значение массы пикнометра с водой при 20°C, г; 0, 99823 — масса 1 см3 воды при 20°С. В дальнейшем объем пикнометра считают постоянным. Калибровку пикнометра периодически проверяют. Затем воду из пикнометра выливают, ополаскивают спиртом и высушивают в сушильном шкафу при температуре 100°С, охлаждают и сухой пипеткой наливают в него анализируемое вещество выше метки, после чего помещают в термостат при 20°С и производят определение точно так же, как при калибровке пикнометра. Вычисление

где g1 — масса пустого пикнометра, г; g2 — масса пикнометра с анализируемым веществом, г; v — объем пикнометра, найденный при калибровке, см3. При определении плотности темных продуктов уровень жидкости в пикнометре устанавливают по верхнему мениску, а светлых — по нижнему, в зависимости от этого соответственно производят и калибровку пикнометра. Показатель преломления является характерной константой вещества. При переходе светового луча А (рис.3) из воздуха на поверхность какого-либо тела он частично отражается (луч Б), а частично проходит внутрь тела (луч В); при этом он изменяет свое направление, т.е. преломляется.

). ).

Часто для различных расчетов и сопоставлений плотность и показатель преломления объединяют в комплексные константы. К ним относятся: удельная рефракция, рефрактометрическая разность, удельная дисперсия. Для удельной рефракции (r) Гладстон и Дэйл предложили формулу

Однако чаще пользуются формулой Л. Лоренца и Г. Лорентца:

В обеих формулах Произведение удельной рефракции на молекулярную массу называется молекулярной рефракцией:

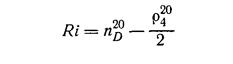

где М— молекулярная масса, V— молекулярный объем исследуемого вещества. Молярная рефракция не зависит от агрегатного состояния вещества и температуры. Её физический смысл – сумма объёмов молекул одного моля вещества равна молекулярной рефракции. Молекулярная рефракция обладает аддитивностью для индивидуальных веществ. Кроме того, молекулярная рефракция равна сумме атомных рефракций и инкрементов связей. Значения последних приведены в табл. 1. На основании большого числа экспериментальных данных было установлено, что удлинение молекулы на одну метиленовую группу (СН2) вызывает увеличение молекулярной рефракции на 4, 6 единицы. Рефрактометрическая разность Ri (параметр рефракции, интерцепт рефракции) предложена Куртцом и Уором:

Эта константа интересна тем, что она имеет постоянное или близкое к нему значение для отдельных классов углеводородов (табл. 2). Знание рефракций позволяет оценить состав фракций. Таблица 1 Значения атомных рефракций и инкрементов связей

Таблица 2 Рефрактометрическая разность (Ri) углеводородных рядов

Определение. Стандартные определения проводят при температуре 20°С. Прибор, с помощью которого проводят определение показателя преломления, называют рефрактометром (рис.4). Показатель преломления определяют для того, чтобы установить чистоту индивидуальных соединений, а также для определения состава бинарных углеводородных смесей. Показатель преломления входит в расчетные формулы при определении структурно-группового состава фракций 200-540°С.

Перед определением показателя преломления откидывают верхнюю половину призмы рефрактометра (верхнее полушарие измерительной головки) и промывают ее поверхность диэтиловым эфиром (или этиловым спиртом, ацетоном) с помощью пипетки, затем протирают ватой или мягкой тканью. После этого на поверхность призмы наносят две-три капли исследуемого неф

где t – температура, при которой проводилось определение; 0, 00045 - поправочный коэффициент. Вязкость. Вязкостью, или внутренним трением, называют свойство жидкости сопротивляться взаимному перемещению ее частиц, вызванному действием приложенной к жидкости силы. Для жидкостей вязкость при данной температуре и давлении является постоянной физической величиной. Определение кинематической вязкости обязательно для таких нефтепродуктов, как дизельное топливо и масла. Определение кинематической вязкости заключается в измерении времени истечения определенного объема испытуемой жидкости под действием силы тяжести. Испытания проводят в капиллярных стеклянных вискозиметрах (рис.6), причем вискозиметр подбирают с таким диаметром капилляра, чтобы время истечения жидкости составляло не менее 180 с.

Для калибровки вискозиметра Оствальда, т.е. для определения его постоянной, можно применять эталонные жидкости, кинематическая вязкость которых при разных температурах известна, или калибровочные масла. Определение константы капилляра проводят следующим образом. В колено 2 вискозиметра, тщательно промытого петролейным или серным эфиром, этиловым спиртом и дистиллированной водой и высушенного чистым воздухом, вводят пипеткой 4 мл эталонной жидкости, вязкость которой при данной температуре точно известна. Затем через резиновую трубку с грушей, надетой на колено 1, засасывают жидкость выше верхней метки 3 (М1). При наполнении вискозиметра необходимо следить за тем, чтобы в капилляре и шариках не образовывалось пузырьков воздуха, разрывов и пленок. После наполнения вискозиметра в бане устанавливают температуру, при которой известна вязкость эталонной жидкости, с точностью ±0, 1° и выдерживают вискозиметр не менее 20 мин. После этого открывают кран, вставленный в конце резиновой трубки, а когда уровень жидкости в колене 1 пройдет мимо верхней метки, пускают в ход секундомер. Следят за опусканием жидкости в колене от верхней (3 или М1) до нижней (5 или М2) метки. Секундомер останавливают в тот момент, когда жидкость пройдет нижнюю метку, и замечают время истечения жидкости от верхней до нижней метки. Измерения повторяют не менее 5 раз. Постоянную вискозиметра в сантистоксах вычисляют по формуле

где τ – время истечения эталонной жидкости при температуре опыта, с; ν t – вязкость эталонной жидкости при температуре опыта, сСт. Значение К определяют как среднее арифметическое из пяти изменений. После определения постоянной вискозиметра проводят определение вязкости нефти или нефтепродукта. В тщательно промытый и высушенный вискозиметр вводят пипеткой определенное количество обезвоженного и профильтрованного нефтепродукта. При анализе вязкого нефтепродукта вискозиметр заполняют засасыванием этого продукта через колено 1. Для этого вискозиметр перевертывают и колено 1 погружают в сосуд с испытуемым нефтепродуктом. При помощи резиновой трубки с краном, надетой на колено 2 вискозиметра, и резиновой груши или водоструйного насоса, присоединенного к нему, производят заполнение вискозиметра испытуемым нефтепродуктом. Если при этом заполнение происходит медленно, допускается подогревание испытуемого продукта. Определение производят так же, как при определении постоянной вискозиметра. Измерение времени истечения испытуемого продукта производят не менее трех раз и принимают среднее арифметическое значение. При работе с вискозиметром необходимо строго следить за тем, чтобы в шариках и капиллярах не образовывалось пленок, которые нарушают режим истечения. Кинематическую вязкость ν t испытуемого продукта вычисляют по формуле ν t = К´ τ, сСт, (21)

|

Выполнение определения плотности ареометрическим методом. Для определения используют ареометры. Ареометр представляет собой стеклянный цилиндрический сосуд (рис. 1). Верхняя его часть заканчивается трубкой, а нижняя снабжена шариком, в котором помещен балласт, заставляющий ареометр плавать вертикально. Балластом служит дробь или ртуть. На трубке ареометра нанесены деления с обозначением плотности жидкости. Обычно шкала делается не на самой трубке, а на бумаге, вкладываемой внутрь шейки ареометра.

Выполнение определения плотности ареометрическим методом. Для определения используют ареометры. Ареометр представляет собой стеклянный цилиндрический сосуд (рис. 1). Верхняя его часть заканчивается трубкой, а нижняя снабжена шариком, в котором помещен балласт, заставляющий ареометр плавать вертикально. Балластом служит дробь или ртуть. На трубке ареометра нанесены деления с обозначением плотности жидкости. Обычно шкала делается не на самой трубке, а на бумаге, вкладываемой внутрь шейки ареометра. Определение относительной плотности при помощи пикнометра

Определение относительной плотности при помощи пикнометра , (14)

, (14) , (15)

, (15) Отношение синуса угла падения к синусу угла преломления называется показателем преломления n:

Отношение синуса угла падения к синусу угла преломления называется показателем преломления n: .

. . (16)

. (16) . (17)

. (17) и ρ — для одной и той же температуры.

и ρ — для одной и той же температуры. . (19)

. (19)

тепродукта и накрывают второй половиной призмы. Наблюдая в окуляр трубы, с помощью специальных винтов устанавливают четкую границу между темной и светлой половинами поля и совмещают эту границу с точкой пересечения креста (рис.5). По шкале определяют показатель пре

тепродукта и накрывают второй половиной призмы. Наблюдая в окуляр трубы, с помощью специальных винтов устанавливают четкую границу между темной и светлой половинами поля и совмещают эту границу с точкой пересечения креста (рис.5). По шкале определяют показатель пре  , (19)

, (19) , (20)

, (20)