Вопрос 4

Клеточная оболочка, ее структуры. Молекулярная организация и функции биологической мембраны. Виды транспорта веществ.

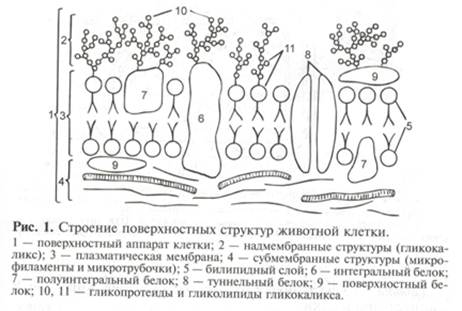

Клеточная мембрана представляет собой двойной слой (бислой) молекул липидов, большинство из которых сложные липиды — фосфолипиды. Молекулы липидов имеют гидрофильную («головка») и гидрофобную («хвост») часть. При образовании мембран гидрофобные участки молекул оказываются обращены внутрь, а гидрофильные — наружу. Толщина мембраны составляет 7—8 нм. Биологическая мембрана включает различные белки: интегральные (пронизывающие мембрану насквозь), полуинтегральные (погруженные одним концом во внешний или внутренний липидный слой), поверхностные (расположенные на внешней или прилегающие к внутренней сторонам мембраны). Некоторые белки являются точками контакта клеточной мембраны с цитоскелетом внутри клетки, и клеточной стенкой (если она есть) снаружи. Некоторые из интегральных белков выполняют функцию ионных каналов и рецепторов. Здесь описана жидко-мозаичная модель биологической мембраны. Функции биологической мембраны: * Барьерная, * обеспечение избирательной проницаемости веществ, * образование поверхностей раздела между водной и неводной фазами (на этих поверхностях размещаются ферментативные комплексы)

В клетке существует 4 основных вида транспорта: 1) Диффузия, 2) Осмос, 3) Активный транспорт, 4) эндо и экзоцитоз.

1) Диффузия – это перемещение веществ по диффузному градиенту, т.е. из области высокой концентрации, в область с низкой концентрацией. Медленно диффундируют ионы, глюкоза, аминокислоты, липиды и т.д. Быстро диффундируют жирорастворимые молекулы. 2) Осмос – одностороннее проникновение молекул растворителя (чаще воды) через полупроницаемою мембрану из раствора с меньшей концентрацией в раствор с большей концентрацией. 3) Активный транспорт – это перенос молекул или ионов через мембрану, против градиента концентрации и электрохимического градиента. С затратой энергии (АТФ)! Примером активного транспорта является натриево-калиевый насос. 4 ) Эндо и экзоцитоз. Плазматическая мембрана принимает участие в выведении веществ из клетки, это происходит в процессе экзоцитоза. Так выводятся гормоны, полисахариды, белки, жировые капли и др. продукты клетки. Они заключаются в пузырьки, ограниченные мембраной, и подходят к плазмолемме. Обе мембраны сливаются и содержимое пузырька выводится наружу. Фагоцито з - захват и поглощение клеткой крупных частиц. Пиноцитоз – процесс захвата и поглощения капелек жидкости.

Вопрос 5 Структура ДНК. Модель Дж. Уотсона и Ф. Крика. Свойства и функции наследственного материала.

Один виток молекулы ДНК: 3, 4 нм, (укладывается десять пар нуклеотидов) Свойства молекулы ДНК: Антипараллельная, двухцепочечная, хранит наследственную информацию, возможны мутации, имеет антимутагенные механизмы, способна к удвоению, химически инертна.

Основные свойства наследственного материала и элементы и механизмы (в скобках), ответственные за их реализацию в фенотипе. Способность кодировать информацию (генетический код). Способность воспроизводить информацию (репликация). Способность реализовать информацию (трансляция). Способность правильно сохранять информацию (репарация). Способность передавать информацию (транскрипция). Способность изменять информацию (мутация и генетическая рекомбинация).

Вопрос 6. Самовоспроизведение генетического материала. Репликация ДНК. Самовоспроизведение — способность живого организма, его органа, ткани, клетки или клеточного органоида или включения к образованию себе подобного. Репликация (от лат. replicatio — возобновление) — процесс синтеза дочерней молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты на матрице родительской молекулы ДНК. В ходе последующего деления материнской клетки каждая дочерняя клетка получает по одной копии молекулы ДНК, которая является идентичной ДНК исходной материнской клетки. Этот процесс обеспечивает точную передачу генетической информации из поколения в поколение. Репликацию ДНК осуществляет сложный ферментный комплекс, состоящий из 15—20 различных белков, называемый реплисомой. Репликация ДНК — ключевое событие в ходе деления клетки. Принципиально, чтобы к моменту деления ДНК была реплицирована полностью и при этом только один раз. Это обеспечивается определёнными механизмами регуляции репликации ДНК. Репликация проходит в три этапа: 1. инициация репликации 2. элонгация 3. терминация репликации. Регуляция репликации осуществляется в основном на этапе инициации. Это достаточно легко осуществимо, потому что репликация может начинаться не с любого участка ДНК, а со строго определённого, называемого сайтом инициации репликации. Репликация начинается в сайте инициации репликации с расплетания двойной спирали ДНК, при этом формируется репликационная вилка — место непосредственной репликации ДНК. В репликационной вилке ДНК копирует крупный белковый комплекс (реплисома), ключевым ферментом которого является ДНК-полимераза. Репликационная вилка движется со скоростью порядка 100 000 пар нуклеотидов в минуту у прокариот и 500—5000 — у эукариот.

|