ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ

Разветвленные водопроводные сети рассчитывают как системы последовательно соединенных трубопроводов, осуществляющих раздачу воды по пути и в виде сосредоточенных расходов в боковые ответвления. Потери напора в таких трубопроводах могут быть определены по формуле

или

т. е. как сумма потерь напора в последовательно соединенных участках трубопровода. Расчет кольцевых водопроводных сетей значительно сложнее. Основная трудность заключается в определении направления движения и расходов по отдельным ветвям сети.

Закономерности движения воды в кольцевой сети сводятся к двум положениям. 1. Расходы распределяются по ветвям кольцевой сети таким образом, чтобы потери напора по одной ветви кольца были равны потерям напора по другой его ветви. Для условий работы сети, представленных на рис. II.26, б:

habcd=haed; hcfg=hcdhg и т.д. Принимая потери напора в ветвях кольца с движением воды по часовой стрелке со знаком плюс и с движением воды против часовой стрелки со знаком минус, изложенный вывод можем записать так:

где hпот— алгебраическая сумма потерь напора по кольцу.

2. Сумма расходов, притекающих к узлу, должна быть равна сумме расходов, оттекающих от него (включая расход в узле). Для условий работы сети, представленных на рис. II.26, б: qab=qcd+qcf; qed+qcd=qdh и т.д.

Принимая расходы, притекающие к узлу, со знаком плюс, а расходы, оттекающие от него, со знаком минус, изложенный вывод можно записать так:

где S ,q — алгебраическая сумма расходов, притекающих к узлу и оттекающих от него (включая расход в узле)

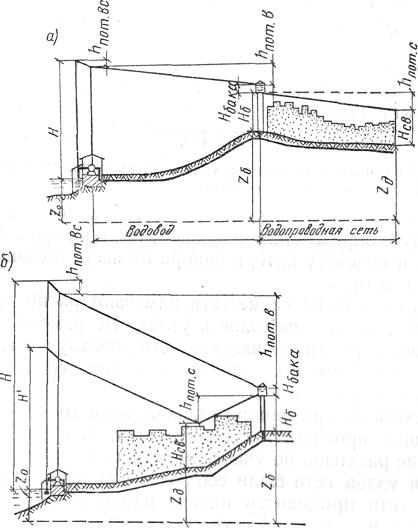

Расчет кольцевой водопроводной сети сводится к назначению диаметров труб, определению расх'одов, протекающих по отдельным ветвям сети, и подсчету потерь напора от места подачи воды до расчетной точки сети. В начале расчета на схеме сети намечают распределение расходов исходя из баланса расходов в узлах. По намеченным расходам назначают диаметры труб участков сети, пользуясь графиками так называемых «экономичных диаметров» или соблюдая значения «экономичных скоростей». Для подсчета потерь напора от начальной точки сети до расчетной необходимо произвести «увязку сети», т. е. откорректировать Распределение расходов по участкам сети таким образом, чтобы для всех колец и узлов сети были соблюдены условия (II.25) и (II.26). При увязке сети приходится иногда изменять ранее назначенные диаметры труб на отдельных участках сети. Существует несколько методов расчета (увязки) кольцевых водопроводных сетей. Все они, по существу, сводятся к тем или иным способам приближенного решения системы квадратных уравнений и поэтому достаточно трудоемки, особенно при расчете больших многокольцевых сетей. В настоящее время разработаны способы расчета кольцевых водопроводных сетей с применением вычислительных или аналоговых машин. Кольцевые водопроводные сети рассчитывают несколько раз: на максимальный хозяйственный водоразбор, на пропуск пожарных расходов, а сети с контррезервуаром (с водонапорной башней, расположенной в конце сети) рассчитывают и на пропуск максимального транзитного расхода в башню. По данным расчетов водопроводной сети определяют напор, который должны развивать насосы, и высоту водонапорной башни. Высоту водонапорной башни определяют по формуле (рис. II.27)

где Hсв — свободный напор в диктующей точке; hПот.с — сумма потерь напора в сети; zд и zб — отметки поверхности земли в диктующей точке и в месте расположения водонапорной башни.

Рис. II.27. Схемы определения высоты водонапорной башни и напора насосов а — водонапорная башня в начале сети; б — водонапорная башня в конце сети (контррезервуар)

В качестве диктующей принимают точку, при расчете по которой высота водонапорной башни получается наибольшей. Обычно это наиболее высокорасположенная и удаленная от башни точка. Напор насосов определяют по формуле (см. рис. II.27)

где Hбака — высота бака (слоя воды в баке) водонапорной башни; hПОТ.В — сумма потерь напора в водоводе (при расположении башни в конце сети h пот.в — сумма потерь напора в водоводе и в сети); hпот.вс — сумма потерь напора во всасывающей трубе; Z0 — отметка самого низкого уровня воды в водоеме.

|

(II.22)

(II.22) (II.24)

(II.24) (II.25)

(II.25) (II.26)

(II.26) (11.27)

(11.27)

(II.28)

(II.28)