Автономные инверторы в системах электропривода переменного тока

Принципы построения и управления

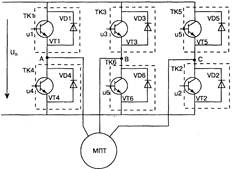

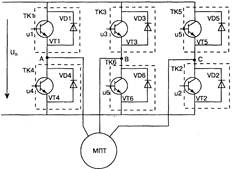

В современных системах электропривода переменного тока практически повсеместно в качестве силовых регуляторов используются транзисторные автономные инверторы. Оконечный каскад трехфазного автономного инвертора содержит шесть транзисторов с обратными диодами. Основные принципы построения, управления и защиты таких схем были изложены выше Для управления трёхфазными машинами переменного тока в

электроприводе используется схема автономного инвертора (АИН), содержащая шесть транзисторных ключей ТК1-ТК6 Статорные обмотки машины при питании от такого инвертора включаются либо по схеме «звезда», либо по схеме «треугольник». Как в первом, так и во втором случае переключение транзисторных ключей любой фазы инвертора (например, ТК1, ТК4) вызывает изменение напряжения на всех обмотках двигателя. Это обстоятельство сильно усложняет анализ электромагнитных процессов.

Выходной каскад АИН

В настоящее время известно большое число различных способов управления силовыми ключами инвертора. Для сравнительной оценки различных схем и способов управления инвертором целесообразно разделить их на ряд групп, положив в основу деления структуру силовой цепи инвертора и регулируемые параметры результирующего пространственного вектора напряжения и тока на выходе инвертора (табл. 3.2). В зависимости от структуры силовой цепи все инверторы подразделяются на два класса: инверторы с

постоянной структурой силовой цепи и с переменной структурой силовой цепи.

В схемах первого класса управляющие сигналы подаются всегда на три силовых ключа, что обуславливает неизменность структуры силовой цепи. В схемах второго класса число ключей, на которые подаются управляющие сигналы, может быть меньше трёх.

. Алгоритм управления АИН с

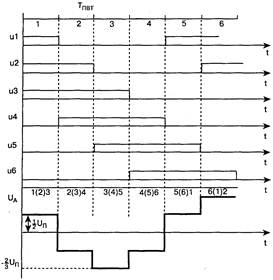

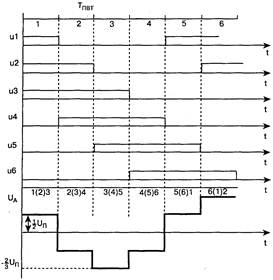

Простейшим способом управления транзисторными ключами ТК1-ТК6 инвертора, обеспечивающим неизменность структуры силовой цепи, является способ с  Здесь в течение 1/6 периода выходного напряжения (в течение периода повторяемости Тпвт) включены три транзисторных ключа. Последовательность управления ключами следующая: 123, 234, 345, 456, 561, 612.

Здесь в течение 1/6 периода выходного напряжения (в течение периода повторяемости Тпвт) включены три транзисторных ключа. Последовательность управления ключами следующая: 123, 234, 345, 456, 561, 612.

Простейшими способами управления транзисторными ключами, при которых изменяется структура силовой цепи инвертора, являются способы с  и

и

Последовательность управления транзисторными ключами при  следующая: 12, 23, 34, 45, 56, 61.

следующая: 12, 23, 34, 45, 56, 61.

При  транзисторные ключи переключаются в такой последовательности: 12, 123, 23, 234, 34, 345, 45, 456, 56, 561, 61, 612.

транзисторные ключи переключаются в такой последовательности: 12, 123, 23, 234, 34, 345, 45, 456, 56, 561, 61, 612.

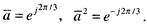

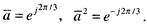

Общим недостатком этих способов является необходимость применения управляемого выпрямителя для изменения напряжения на выходе инвертора. Рассмотрение сложных способов управления удобно осуществить, пользуясь понятием результирующего, (пространственного) вектора [11]. Пространственные векторы напряжения  и

и  тока на выходе инвертора определяются уравнениями:

тока на выходе инвертора определяются уравнениями:  где

где

Например, при управлении с  и соединении обмоток машины переменного тока (МПТ) звездой вектор напряжения равен

и соединении обмоток машины переменного тока (МПТ) звездой вектор напряжения равен  где / — номер интервала (целые числа 1,2, 3,);

где / — номер интервала (целые числа 1,2, 3,);  — напряжение питания инвертора.

— напряжение питания инвертора.

Из уравнения (3.9) видно, что пространственный вектор cтаторного напряжения постоянен на интервале и скачкообразно изменяет фазу при переключении с интервала на интервал. При управлении

с  на периоде выходного напряжения АИН укладываются шесть периодов повторяемости ТПВТ, каждому из которых соответствует определённое сочетание включённых полупроводниковых

на периоде выходного напряжения АИН укладываются шесть периодов повторяемости ТПВТ, каждому из которых соответствует определённое сочетание включённых полупроводниковых

приборов инвертора и положение пространственного вектора

На рис. представлены изображающие векторы  и

и  для общего случая индуктивно-активной нагрузки. Номера в квадратных скобках соответствуют тем транзисторным ключам, на которые поданы отпирающие сигналы. При этом каждому сочетанию соответствуют определённые положения вектора

для общего случая индуктивно-активной нагрузки. Номера в квадратных скобках соответствуют тем транзисторным ключам, на которые поданы отпирающие сигналы. При этом каждому сочетанию соответствуют определённые положения вектора  , помеченные циф-

, помеченные циф-

рами 1-6.

Годограф вектора тока  при этом представляет собой кривую

при этом представляет собой кривую

а-б-в-г-д-е. В круглых скобках помечены транзисторные ключи

инвертора, которые проводят ток. Так, при включении ТК6, ТК1,

ТК2 вектор  займёт положение 1, а вектор

займёт положение 1, а вектор  начнёт перемещать-

начнёт перемещать-

ся из положения а в положение б. До пересечения годографа векто-

ра  с прямой, отстающей на от

с прямой, отстающей на от  вектора

вектора  , т. е. до точкиток проводят ключи ТКб, ТК1 и обратный диод D2 (этот диод входит в состав транзисторного ключа ТК2; аналогично все остальные

, т. е. до точкиток проводят ключи ТКб, ТК1 и обратный диод D2 (этот диод входит в состав транзисторного ключа ТК2; аналогично все остальные

диоды являются составной частью соответствующих транзистор-

ных ключей), а в момент, соответствующий точке а1, ток в фазной

обмотке двигателя С изменяет направление, диод D2 запирается и

проводящими становятся ключи ТК6, ТК1, ТК2. Длительность от-

меченных двух состояний силовой цени инвертора зависит от по-

стоянной времени нагрузки  , при увеличении которой

, при увеличении которой

увеличивается длительность состояния (6, 1, D2); при определён-

ном значении  на этом интервале ТК2 не включается.

на этом интервале ТК2 не включается.

В целях более подробной классификации схем используем сле-

дующие величины:

— модуль результирующего вектора

— средний модуль результирующего вектора

где  — относительная длительность состояния, при котором

— относительная длительность состояния, при котором

обмотки машины переменного тока присоединены к источнику;

— относительная длительность состояния, при кото-

— относительная длительность состояния, при кото-

рой обмотки закорочены через анодные или катодные транзис-

торные ключи;

Т0 — период напряжения несущей частоты на выходе инверто-

ра. В частном случае, при регулировании на основной частоте

период равен периоду повторяемости.

3 — фаза результирующего вектора

где l=1,2, 3, (3.10)

4 — средняя фаза результирующего вектора

(3.11)

(3.11)

Понятие «средняя фаза» требует дополнительного разъяснения.

Изменение средней фазы результирующего вектора достигается

за счёт многократных переключений двух ключей одной фазы, на-

пример ТКЗ, ТК6, в течение периода повторяемости ТПВТ. При этом

результирующий вектор напряжения перемещается между двумя

соседними фиксированными положениями. Из этих двух фиксиро-

ванных положений вектора  , отстоящих друг от друга на

, отстоящих друг от друга на  рад,

рад,

путём его многократных перемещений из одного положения в дру-

гое и обратно на основе принципа геометрического суммирования

может быть получено любое промежуточное положение за счёт

изменения времени нахождения вектора в одном и в другом поло-

жении. Фазовый сдвиг между промежуточным и исходным положе-

нием вектора представляет собой среднюю фазу.

С точки зрения поведения результирующего вектора  все спо-

все спо-

собы управления инвертором можно разделить на четыре группы

(см. табл. 3.2):

1 — регулирование модуля результирующего вектора; к этой

группе относятся АИН с регулированием напряжения на входе и

тремя рассмотренными способами управления  = 120°, 150°,

= 120°, 150°,

180°);

2 — регулирование среднего модуля результирующего вектора;

к этой группе относятся схемы с широтно-импульсным регулирова-

нием выходного напряжения на основной и несущей частоте

3 --регулирование модуля и средней фазы результирующего

вектора; к этой группе относятся схемы с регулированием напряже-

ния на входе инвертора и специальным управлением, улучшающим

гармонический состав выходного напряжения;

4 — регулирование среднего модуля и средней фазы результиру-

ющего вектора; по существу, это схемы с широтно-импульсной

модуляцией по синусоидальному, треугольному и другим законам,

позволяющим улучшить гармонический состав выходного напряжения.

Рис. 3.38. Управление АИН при ШИР на основной частоте

Рис. 3.38. Управление АИН при ШИР на основной частоте

|

Здесь в течение 1/6 периода выходного напряжения (в течение периода повторяемости Тпвт) включены три транзисторных ключа. Последовательность управления ключами следующая: 123, 234, 345, 456, 561, 612.

Здесь в течение 1/6 периода выходного напряжения (в течение периода повторяемости Тпвт) включены три транзисторных ключа. Последовательность управления ключами следующая: 123, 234, 345, 456, 561, 612. и

и

следующая: 12, 23, 34, 45, 56, 61.

следующая: 12, 23, 34, 45, 56, 61. транзисторные ключи переключаются в такой последовательности: 12, 123, 23, 234, 34, 345, 45, 456, 56, 561, 61, 612.

транзисторные ключи переключаются в такой последовательности: 12, 123, 23, 234, 34, 345, 45, 456, 56, 561, 61, 612. и

и  тока на выходе инвертора определяются уравнениями:

тока на выходе инвертора определяются уравнениями:  где

где

и соединении обмоток машины переменного тока (МПТ) звездой вектор напряжения равен

и соединении обмоток машины переменного тока (МПТ) звездой вектор напряжения равен  где / — номер интервала (целые числа 1,2, 3,);

где / — номер интервала (целые числа 1,2, 3,);  — напряжение питания инвертора.

— напряжение питания инвертора. на периоде выходного напряжения АИН укладываются шесть периодов повторяемости ТПВТ, каждому из которых соответствует определённое сочетание включённых полупроводниковых

на периоде выходного напряжения АИН укладываются шесть периодов повторяемости ТПВТ, каждому из которых соответствует определённое сочетание включённых полупроводниковых

и

и  для общего случая индуктивно-активной нагрузки. Номера в квадратных скобках соответствуют тем транзисторным ключам, на которые поданы отпирающие сигналы. При этом каждому сочетанию соответствуют определённые положения вектора

для общего случая индуктивно-активной нагрузки. Номера в квадратных скобках соответствуют тем транзисторным ключам, на которые поданы отпирающие сигналы. При этом каждому сочетанию соответствуют определённые положения вектора  , помеченные циф-

, помеченные циф- при этом представляет собой кривую

при этом представляет собой кривую займёт положение 1, а вектор

займёт положение 1, а вектор  начнёт перемещать-

начнёт перемещать- с прямой, отстающей на от

с прямой, отстающей на от  вектора

вектора  , т. е. до точкиток проводят ключи ТКб, ТК1 и обратный диод D2 (этот диод входит в состав транзисторного ключа ТК2; аналогично все остальные

, т. е. до точкиток проводят ключи ТКб, ТК1 и обратный диод D2 (этот диод входит в состав транзисторного ключа ТК2; аналогично все остальные , при увеличении которой

, при увеличении которой на этом интервале ТК2 не включается.

на этом интервале ТК2 не включается.

— относительная длительность состояния, при котором

— относительная длительность состояния, при котором — относительная длительность состояния, при кото-

— относительная длительность состояния, при кото-

(3.11)

(3.11) , отстоящих друг от друга на

, отстоящих друг от друга на  рад,

рад, все спо-

все спо- = 120°, 150°,

= 120°, 150°, Рис. 3.38. Управление АИН при ШИР на основной частоте

Рис. 3.38. Управление АИН при ШИР на основной частоте