Причины возникновения. В настоящее время для лечения наружного выпадения прямой кишки используются только хирургические методы

В настоящее время для лечения наружного выпадения прямой кишки используются только хирургические методы. В то же время лечение всех больных с внутренним выпадением (инвагинацией) следует начинать с обязательного проведения комплекса консервативной терапии. Более чем у трети больных консервативное лечение дает стойкий положительный эффект. Наилучшие результаты от консервативного лечения наблюдаются у лиц молодого и среднего возраста, не имеющих запущенных форм заболевания, с анамнезом болезни не более 3 лет. Способы хирургического лечения подразделяются по своим принципиальным признакам на пять основных вариантов: 1) воздействие на выпавшую часть прямой кишки; 2) пластика анального канала и тазового дна; 3) внутрибрюшные резекции толстой кишки; 4) фиксация дистальных отделов толстой кишки; 5) комбинированные способы. Прогноз. При лечении выпадения прямой кишки необходим дифференцированный выбор способа хирургической коррекции заболевания в зависимости от возраста больного, длительности анамнеза, вида ректального пролапса, характера кишечного транзита и других факторов. При правильном выборе метода оперативного вмешательства прогноз хирургического лечения, как правило, благоприятный. У 72—75 % оперированных удается ликвидировать ректальный пролапс и улучшить эвакуаторную функцию толстой кишки. Для получения стойкого эффекта от хирургического метода необходимо не только соответствие его патогенезу заболевания, но и правильное поведение больных в послеоперационном периоде, как в ближайшем, так и отдаленном. Необходимы устранение факторов, способствующих заболеванию, нормализация работы желудочно-кишечного тракта и устранение тяжелых физических нагрузок.

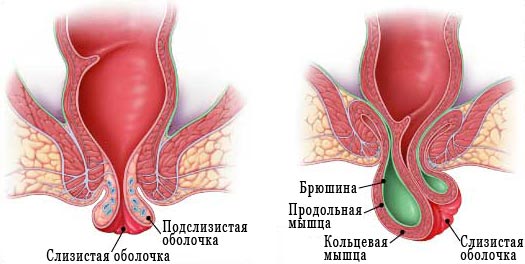

Причины возникновения Все случаи выпадения прямой кишки нельзя объяснить какой-либо одной причиной. Практически всегда имеется сочетание неблагоприятных обстоятельств, способствующих развитию заболевания. Однако у большинства больных все же можно выделить ведущий этиологический фактор, что очень важно для выбора адекватного метода лечения. Различные обстоятельства могут только предрасполагать к развитию патологического процесса, а могут и непосредственно вызвать выпадение прямой кишки. К предрасполагающим причинам относятся: наследственный фактор, особенности конституции организма и строения прямой кишки, приобретенные дегенеративные изменения в мышцах запирательного аппарата и в стенке прямой кишки. Непосредственными причинами выпадения прямой кишки могут быть острые и хронические желудочно-кишечные заболевания, тяжелый физический труд, истощение, тупые травмы живота, тяжелые роды. В 12—13 % наблюдений выявляются относительно редкие причины заболевания — членовредительство, гомосексуализм, операции на органах малого таза и т. д. Основной причиной, предрасполагающей к прямокишечному выпадению, считаются конституционально-анатомические особенности организма, которые определяют его «готовность» к пролапсу. К ним относятся: врожденная слабость связочного аппарата, глубокий тазовый карман брюшины, долихосигма, чрезмерная подвижность сигмовидной и прямой кишок и др. Способствуют развитию заболевания и такие факторы, как дисфункция кишечника (особенно запор), женский пол, бесплодие, неврологические изменения (травма спинного мозга, повреждение конского хвоста, старческие изменения). Выделяют два основных варианта развития выпадения прямой кишки: 1) по типу скользящей грыжи; 2) по типу кишечной инвагинации. При грыжевом варианте постоянное повышение внутрибрюшного давления и ослабление мышц тазового дна приводят к тому, что брюшинный дугласов карман постепенно смещается вниз, захватывая за собой переднюю стенку прямой кишки. Формирование глубокого дугласова пространства сопровождается расхождением мышц леваторов, особенно при повышении внутрибрюшного давления. В дальнейшем, при нарастании неблагоприятных обстоятельств, происходит пролабирование передней стенки прямой кишки через анальный канал наружу. Со временем зона смещения стенки прямой кишки увеличивается и становится циркулярной. К неблагоприятным обстоятельствам относится попадание все большего числа петель тонкой кишки в смещающийся вниз дугласов карман (энтероцеле). Иногда содержимым грыжеподобного дугласова кармана оказывается измененная сигмовидная кишка (сигмоцеле).

|