Устройство заземления.

По расположению заземлителей относительно заземленных корпусов заземления делят на выносное и контурные. Выносное заземление показано на рисунке. Заземлители располагаются на, некотором удалении от заземляемого оборудования. Поэтому заземленные корпуса находятся вне поля растекания - на земле, и человек, касаясь корпуса, оказывается под полный напряжением относительно земли, если не учитывать коэффициента. Так как, ток через человека. Выносное заземление защищает только за счет малого сопротивления заземления. Контурное заземление. Заземлители располагаются по контуру вокруг заземленного оборудования на небольшом (несколько метров) расстоянии друг от друга. Поля растекания заземлителей накладываются, и любая точка поверхности грунта внутри контура имеет значительный потенциал. Вследствие этого разность потенциалов между точками, находящимися внутри контура, снижена н коэффициент прикосновения а, намного меньше единицы. Коэффициент напряжения шага также меньше максимально возможно значения. Ток через человека, касающегося корпуса, меньше, чем при выносном заземлении. Иногда при выполнении контурного заземления внутри контура прокладывают горизонтальные полосы, которые дополнительно выравнивают потенциалы внутри контура.

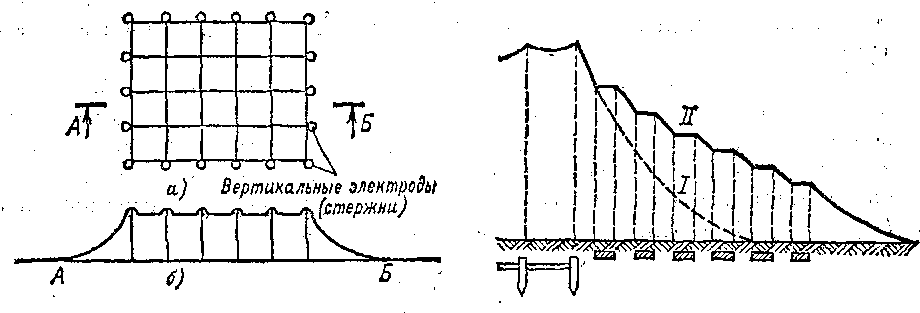

Рис.3. Заземлитель с выравниванием Рис. 4. Выравнивание потенциалов за пределами Потенциалов внутри контура (сетка): контура: а – план; б – форма потенциальной кривой I – естественная кривая изменения потенциалов в грунте; II – кривая изменения выравненных потенциалов.

Чтобы уменьшить шаговые напряжения за пределами контура, вдоль приходов и проездов в грунт накладывают специальные шины, как показано на рисунке. В качестве искусственных заземлителей применяют стальные стержни из угловой стали 60хСО мм (или близкой по размеру), а также из стальных труб диаметром 35—50 ни и стальных шин сечением не менее 100 мм1. Стержни длиной 2,5— 3 м погружают (забивают) в грунт вертикально в специально подготовленной вокруг защищаемой территории траншее. Вертикальные заземлители соединяют стальной шиной, которую приваривают к каждому заземлителю. В открытых электроустановках корпуса присоединяют непосредственно к заземлителю проводами. В зданиях прокладывают магистраль заземления, к которой присоединяют заземляющие провода. Магистраль соединяют с заземлителем не менее чем в двух местах. В целом вся совокупность заземлителя и заземляющих проводов называется заземляющим устройством. Заземляющими проводниками называются металлические проводники, соединяющие заземляемые части электроустановки с заземлителем. В сетях напряжением до 1000 В ток однофазного замыкания на землю не превышает 10 А, так как даже при самом плохом состоянии изоляции и значительной емкости сопротивление фазы относительно земли не бывает менее 100 Ом (Z > 100 Ом). Отсюда ток замыкания на землю в сети напряжением 380 В и в сети напряжением 660 В. В ПУЭ нормируются сопротивления заземления в зависимости от напряжения электроустановки. В электроустановках напряжением до 1000 В сопротивление заземления должно быть не выше 4 Ом, если же суммарная мощность источников (трансформаторов, генераторов), подключенных к сети, не превышает 100 кВ-А, сопротивление заземления должно быть не больше 10 Ом. В электроустановках напряжением выше 1000 В с малым током замыкания на землю (менее 500 А) допускается сопротивление заземления но не более 10 Ом.

Если заземляющее устройство используется одновременно для электроустановок напряжением до 1000 В и выше, сопротивление заземления должно быть равно или ниже но не выше нормы для электроустановки напряженном до 1000 В (4 или 10 Ом). В электроустановках с большими (более 500 Л) токами замыкания на землю сопротивление заземления должно быть не выше 0,5 Ом. В случае замыкании на землю напряжение относительно земли достигает сотен и даже тысяч вольт. С учетом выравнивания потенциалов напряжение прикосновения не бывает более 250—300 В. Это, несомненно, опасно, но в таких электроустановках прикосновение к заземленным корпусам без защитных средств допускается только при снятом напряжении.

|