В радиальном вентиляторе со спиральным кожухом

(рис. 2.1) перемещаемая среда, двигаясь в осевом направлении через всасывающий коллектор, попадает на вращающееся рабочее колесо, снабженное лопатками, изменяет направление своего движения к периферии колеса, закручивается в направлении вращения, поступает в спиральный кожух и затем через отверстие выходит из нагнетателя. Рабочее колесо сидит на валу и приводится во вращение приводом. Вал вращается в подшипниках, укрепленных на станине или непосредственно на кожухе,

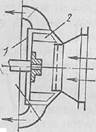

Рис. 2.4. Схема прямоточного вентилятора /—корпус; 2 -~ рабочее колесо; 3—-диффузор

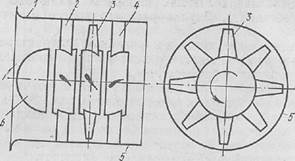

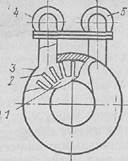

Аналогичную конструкцию и принцип действия имеет центробежный насос, изображенный на рис. 2.2. К достоинствам таких вентиляторов следует отнести возможность использования для привода высокоскоростных электродвигателей, высокий КПД (более 80%), простоту изготовления, высокую равномерность подачи и относительную простоту ее регулирования. Недостатком является то, что подача зависит от сопротивления сети. В осевом вентиляторе (рис. 2.3) поток движется преимущественно в направлении оси вращения и некоторое закручивание приобретает лишь при выходе из колеса. Поток через коллектор поступает во входной направляющий аппарат, затем в рабочее колесо и в выходной направляющий аппарат. Колесо сидит на валу, вращающемся в подшипниках, укрепленных на стойках. 30 Колесо и направляющие аппараты заключены в кожух (обечайку). Втулка рабочего колеса имеет обтекатель. Как в осевом, так и в радиальном вентиляторе передача энергии от двигателя потоку среды происходит во вращающемся рабочем колесе. Аналогичную конструкцию и принцип действия имеет осевой насос, схема которого изображена на рис. 4.32. Осевые нагнетатели просты в изготовлении, компактны, реверсивны; по сравнению с радиальными нагнетателями они имеют более высокие КПД. и подачу при относительно низком давлении (напоре). В прямоточном радиальном вентиляторе (рис. 2.4) перемещаемая среда вначале также движется в осевом направлении и поступает во вращающееся рабочее колесо, где под действием центробежной силы проходит в радиальном направлении в межлопаточном пространстве и выходит в осевом направлении по кольцу через радиальный лопастной диффузор, стенки которого имеют криволинейную форму, а лопатки установлены на осесимметричном коленообразном участке диффузора. В диффузоре часть динамического давления преобразуется в статическое. КПД вентилятора достигает 70%. Одним из преимуществ вентиляторов такого типа является возможность размещения электродвигателя внутри кожуха, что приводит к улучшению шумовых характеристик установки. Изготовление таких вентиляторов несколько сложнее, чем обычных. Смерчевой вентилятор (рис. 2.5) имеет рабочее колесо с небольшим числом лопаток, прикрепленных к заднему диску. Это колесо размещено в специальной нише в задней стенке спирального кожуха. При вращении колеса возникает вихревое течение, аналогичное атмосферному вихрю — смерчу, в центральной и периферийной частях которого образуется перепад давлений, являющийся побудителем движения воздуха. Вследствие этого основная часть потока с содержащимися в нем примесями проходит через нагнетатель, минуя рабочее колесо. КПД вентилятора не превышает 60 %. Дисковый вентилятор (рис. 2.6) относится к нагнетателям трения. Рабочее колесо у такого нагнетателя представляет собой пакет дисков (колец), расположенных с небольшим зазором перпендикулярно оси вращения колеса. Передача энергии от колеса потоку жид-

Рис. 2.5. Схема смерчевого вентилятора 1 — кожух; 2 — лопатка; 3 — задний диск Рис. 2.7. Схема вихревого насоса / — рабочее колесо; 2 — лопатка; 3 —- корпус; 5 —выходное отверстие

Рис. 2.6. Схема дискового вентилятора / — корпус; 2 — рабочее колесо кости происходит в результате действия сил трения в пограничном слое, образующемся на дисках. Отсутствие срывных вихревых зон, неизбежных в лопастном рабочем колесе, способствует устойчивой работе дисковых машин с малым шумом. КПД таких нагнетателей не превышает 40—45 %. Вихревой насос (рис. 2.7) относится к машинам трения. Его рабочее колесо, аналогично колесу центробежного насоса, засасывает жидкость из внутренней части канала и нагнетает ее во внешнюю, в результате чего возникает продольный вихрь. При прохождении жидкости через рабочее колесо в вихревом насосе, как и в центробежном, увеличиваются кинетическая энергия жидкости (увеличивается ее скорость) и потенциальная энергия давления. Рабочим органом насоса является рабочее колесо с радиальными или наклонными лопатками. Колесо вращается в цилиндрическом корпусе с малыми торцовы-

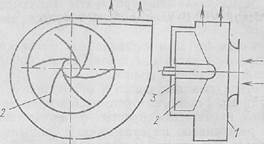

Рис. 2.8. Схема диаметрального вентилятора / — рабочее колесо; 2 — корпус; 3 — неподвижное тело ми зазорами. Жидкость поступает через всасывающее отверстие в канал, перемещается по нему рабочим колесом и выбрасывается через выходное отверстие. Вихревой насос по сравнению с центробежным обладает следующими достоинствами: создаваемое им давление в 3—5 раз больше при одинаковых размерах и частоте вращения рабочего колеса; конструкция проще и дешевле; обладает самовсасывающей способностью; может работать на смеси жидкости и газа; по-•дача меньше зависит от противодавления сети. Недостатками насоса являются низкий КПД, не превышающий в рабочем режиме 45%, и непригодность для подачи жидкости, содержащей абразивные частицы (так как это приводит к быстрому изнашиванию стенок торцовых и радиальных зазоров и, следовательно, падению давления и КПД),

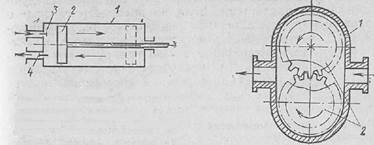

Диаметральный вентилятор (рис. 2.8) имеет следующий принцип действия. Если во вращающееся колесо барабанного типа поместить неподвижное тело, расположенное несимметрично относительно оси колеса, то осе-симметричный вихрь, образующийся вокруг колеса, смещается в сторону, и возникает течение воздуха через колесо в сторону меньшего сечения. Поперечное течение появляется также при установке лопаточного колеса в несимметричном коленообразном корпусе. Диаметральные вентиляторы имеют следующие преимущества по сравнению с радиальными: диаметральные вентиляторы с широкими колесами могут непосредственно присоединяться к воздуховодам, имеющим сечение в форме вытянутого прямоугольника; диаметральные вентиляторы могут создавать значительные давления даже при невысоких окружных скоростях рабочих колес, поскольку поток воздуха дважды пересекает лопаточное колесо. Недостатки, мешающие более широкому применению диаметральных вентиляторов, состоят в следующем: невысокий КПД (максимальный 60—65 %); повышенный уровень шума; возможность появления неустойчивых режимов работы в области, где с увеличением подачи наблюдается рост давления; существенные перегрузки электродвигателя при уменьшении сопротивления сети. Поршневой нагнетатель (рис. 2.9) состоит из цилиндрического корпуса, внутри которого перемещается поршень с кольцами, всасывающего и нагнетательного клапанов. Поршень в корпусе совершает возвратно-поступательное движение. Преобразование вращательного движения привода в возвратно-поступательное движение поршня осуществляется с помощью кривошипно-шатун-ного механизма. При движении поршня вправо открывается клапан 3, и жидкость заполняет пространство внутри корпуса. При этом клапан 4 закрыт. При движении поршня влево клапан 3 закрыт, открывается клапан 4, и жидкость выталкивается в нагнетательный трубопровод. Поршневые нагнетатели имеют следующие достоинства: высокий КПД (до 95%); возможность получения высоких давлений; независимость подачи от противодавления сети; возможность запуска в работу без предварительного залива {при использовании в качестве на- Рис. 2.9. Схема поршневого нагнетателя 1 — корпус; 2 — поршень; 3 — всасывающий клапан; 4 — нагнетательный клапан Рис. 2,10. Схема зубчатого насоса I — корпус; 2 — шестерня сосов). К недостаткам относятся громоздкость конструкции; невозможность использования для привода высокоскоростных электродвигателей из-за сложности привода через кривошипно-шатунный механизм; сложность регулирования подачи. Зубчатый (шестеренный) насос (рис. 2.10) состоит из двух шестерен, расположенных в корпусе. Одна из шестерен приводится в движение расположенным на одной оси электродвигателем, а вторая получает вращение от первой благодаря плотному зацеплению зубьев. При работе жидкость захватывается зубьями колес, отжимается к стенкам корпуса и перемещается со стороны всасывания на сторону нагнетания. Переток жидкости в обратном направлении практически отсутствует из-за плотного сцепления зубьев. Число зубьев в пределе может быть уменьшено до двух, при этом вращающиеся элементы будут иметь очертания, напоминающие восьмерку (рис. 2.11). В таком нагнетателе необходимо обеспечить привод от двигателя обеих «восьмерок», так как в отличие от зубчатых насосов они не имеют зацепления. К достоинствам нагнетателей данного вида следует отнести компактность, простоту конструкции, отсутствие клапанов, возможность использования для привода высокоскоростных электродвигателей, независимость подачи от противодавления сети, реверсивность, возможность получения высоких давлений (5 МПа для шестеренного насоса^ 0,5 МПа для насоса «восьмерочного» типа). Основные недостатки состоят в быстром износе

|