Поршневые насосы

Устройство и принцип действия насоса. Конструктивная схема насоса возвратно-поступательного действия и его теоретическая Индикаторная диаграмма показаны на рис. 58. Поршневые насосы имеют цилиндры двустороннего действия (обе полости цилиндра — рабочие), либо цилиндры одностороннего действия (одна полость — рабочая). В специальных камерах, примыкающих к цилиндру, располагаются всасывающий и нагнетательный клапаны. Они автоматически открываются и закрываются под действием разности давлений в полости и в соответствующем трубопроводе— всасывающем и напорном.

Рис. 58. Схема поршневого насоса одностороннего действия с криво- шипно-щатунным механизмом: 1 —нагнетательный клапан; 2— поршень; 3~ шток; 4-~ криво 6 — крейцкопф; 7— цилиндр: 8 — впускной клапан; Г...4'— точки диаграммы В большинстве насосов поршень соединяется с кривошипно- шатунным механизмом посредство» штока и особого шарнирного устройства — крейцкопфа (ползуна), двигающегося в параллельных направляющих для устранения вертикальных сил поршня на стенки цилиндра под действием шатуна. В месте прохода штока через крышку цилиндра помешается уплотнение, называемое сальником. В насосах с паровым приводом поршень насоса и поршень парового привода имеют шток (прямодействующие насосы). При движении поршня из него левого положения вправо объем полости цилиндра увеличивается, давление в ней понижается, всасывающий клапан открывается и цилиндр заполняется жидкостью при почти постоянном давлении (см. процесс 4' - 1′ на диаграмме рис. 58). В крайнем правом положении (точка 1') поршень изменяет свое движение на обратное, всасывающий клапан закрывается, давление в цилиндре резко возрастает до давления нагнетания (процесс 1′—2'), затем открывается нагнетательный клапан, и жидкость вытесняется поршнем из цилиндра (процесс 2 '— 3′). В крайнем левом положении поршень снова изменяет направление своего движения, давление в цилиндре падает (процесс 3'— 4'), нагнетательный клапан закрывается, и цикл повторяется. Разность давлении, обеспечивающая открытие клапанов и преодоление их гидравлических сопротивлений, определяет дополнительные затраты работы по сравнению с циклом идеального насоса (рис. 59). Эти потери давления не постоянны в течении всего хода поршня. На процессы всасывания и нагнетания заметное влияние оказывают силы инерции жидкости, перемещаемой поршнем при его неравномерном движении, а также инерция запорных органов клапанов и прилипание их к своим седлам (рис. 60). Вследствие постепенного, а не мгновенного, открывания клапанов давление в насосе изменяется также постепенно. Этим определяется наклон линии аЬ и cd на действительной индикаторной диаграмме (см. рис. 59). Расстояние между крайними положениями поршня называют его ходом S, а объем, создаваемый стенками цилиндра и поршнем за один ход, — рабочим объемом цилиндра, Vh = πSD2/4, где D — диаметр цилиндра.

Рис. 59. Действительная индикаторная диаграмма поршневого насоса

Рис. 60. Клапаны: а — тарельчатый: 1 — ограничитель хода пружины; 2 — направляющий стержень; 3 — пружина; 4 — тарелка; 5 — седло; б ~ шаровой: 1— ограничитель подъема; 2— запорный шарик; 3— седло

Подача насоса одностороннего действия V=λnVh=λπSD2/4 (8.19) а подача насоса двустороннего действия V= λn(2Vh – Sfшт) где n— частота вращения вала насоса (число двойных ходов поршня в секунду); λ — коэффициент подачи, учитывающий утечки жидкости из-за неплотностей в клапанах, сальниках и уплотнениях поршня (для насосов, применяемых в теплоэнергетике, λ = 0,9... 0,95); fшт — площадь сечения штока. Давление, развиваемое насосом p=pвых - pвх где pвых и pвх — давление на выходе из насоса и на входе в него. Вместо давления часто указывают напор насоса (м вод. ст.): H = p/ρg где р — плотность перекачиваемой жидкости, кг/м1; g — ускорение свободного падения, м/с2. Индикаторная диаграмма реального насоса (см. рис. 59) позволяет определить среднее индикаторное давление pi. Это условное постоянное давление в рабочей полости цилиндра, преодолевая которое в течение своего хода, поршень совершает работу, эквивалентную работе, рассчитанной по данной индикаторной диаграмме. Среднее индикаторное давление определяется высотой (выраженной в единицах давления) равного по площади индикаторной диаграмме прямоугольника с основанием, длина которого равна длине индикаторной диаграммы. Площадь индикаторной диаграммы замеряют планиметром или путем суммирования элементарных площадей. Исходя из определения среднего индикаторного давления находят индикаторную (внутреннюю) мощность насоса: Ni= npiVh Мощность на валу насоса Ne больше внутренней (индикаторной) мощности с учетом механических потерь в узлах трения на привод вспомогательных механизмов, что обычно оценивается механическим КПД насосной установки ηмех. Таким образом Ne=Ni/ ηмех Мощность, сообщаемую насосом подаваемой жидкостью называют полезной мощностью Nn. Очевидно, что NП=pV=ρgHV где V — действительная подача насоса. Общий КПД насоса характеризует эффективность использования энергии, подведенной на вал насоса: η = NП/Nе Общий КПД учитывает все виды потерь в насосе: гидравлические, возникающие при движении потока от всасывающего к напорному патрубку, объемные (потери жидкости в насосе) и механические. Общий (полный) КПД насоса η = ηгηмехηоб где ηг — гидравлический КПД (для поршневых ηг = 0,8...0,94); ηмех — механический КПД (для поршневых насосов ηмех= 0,9.-0,95); ηоб- объемный КПД (ηоб= λ = 0,85...0,95). Для насосов с кривошипно-шатунным механизмом η = 0,65…0,85. Работа насоса существенно зависит от условий всасывания. Наиболее низкое давление получается в самой верхней точке полости цилиндра в тот момент, когда поршень изменяет направление своего движения (начинает всасывающий ход). Это минимальное давление должно быть больше давления насыщенного пара рн.п. перекачиваемой жидкости, т.е. pBCmin >pн.п.. В противном случае жидкость в месте минимального давления вскипит и в насосе начнется кавитация, вызывающая уменьшение подачи и удары в проточной полости насоса. Давление в цилиндре с учетом влияния сил инерции при всасывании Pвс = p0 – ρgH′BC – ρghBC + pi где p0 ~ давление на поверхности всасываемой жидкости; H′BC — расстояние по вертикали от поверхности всасываемой жидкости до верхней точки полости цилиндра (см. рис. 58); hBC — потери напора во всасывающем тракте; pi — понижение давления, обусловленное инерцией неравномерно всасываемой жидкости. Очевидно, что наименьшее значение Pвс достигается в начале хода всасывания, а кавитация наступает при pBCmin = pн.п. По аналогии с центробежными насосами можно определить высоту Нmaxвс, при которой начинается явление кавитации, и, взяв определенный запас, найти допустимую высоту всасывания. Расчеты показывают, что увеличение частоты вращения вала насоса или повышение температуры жидкости (повышается pн.п.) существенно понижают высоту всасывания. При определенной температуре жидкости может оказаться, что р0 - pн.п. = 0 и HmaxBC станет отрицательной величиной. Тогда насос придется устанавливать ниже приемного резервуара, т.е. организовывать так называемый подпор насоса. Допустимая высота всасывания обычно указывается в паспорте насоса и при температуре воды до 30 °С (303 К) в поршневых насосах обычно не превышает 4...6 м. Рис. 61. Теоретические (сплошные) и действительные (пунктирные) характеристики давления при п = var

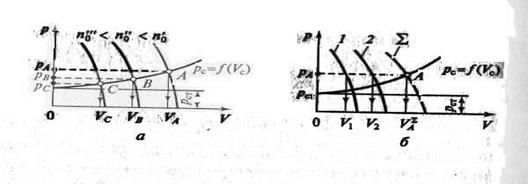

Рис. 61. Теоретические (сплошные) и действительные (пунктирные) характеристики давления при п = var

Однако при значительных давлениях утечки в полости насоса возрастают (снижается коэффициент подачи λ) и характеристики p=f(V) отклоняются от вертикали в сторону оси ординат (см. пунктирные линии на рис. 61). Насос обычно подключается к системе трубопроводов, на которых установлены запорные, регулирующие и другие устройства. Совокупность этих устройств и трубопроводов называют сетью. Гидравлические свойства сети определяются ее характеристикой, т.е. зависимостью между расходом Vc и давлением pс в сети. Характеристики большинства сетей имеют обычно вид квадратичной параболы.

Рис. 62. Характеристики работы поршневых насосов на сеть: а при регулировании подачи изменением частоты вращения вала (п = var) при параллельной работе двух (1, 2) насосов

Пересечение характеристик насоса и сети определяет рабочие точки А, В, С при разных частотах вращения вала (рис 62, а). Регулирование подачи. По условиям эксплуатации иногда обходимо изменить подачу насоса. В соответствии с уравнением (8.19) V= nλπSD2/4. Подача насоса находится в зависимости от четырех факторов: D, S, п и λ. Изменения подачи теоретически можно достигнуть изменением одного или нескольких из них. Практически же изменение D для регулирования подачи насоса с заданными геометрическими размерами невозможно. Можно регулировать подачу насоса изменением λ. Для этого необходимо выполнить всасывающий или напорный клапан управляемым и задерживать посадку его на седло во время соответствующего хода подачи или всасывания. Этот способ регулирования применяют редко, так как он связан с понижением общего КПД насоса и, следовательно, энергетически неэффективен, Регулирование изменением длины хода поршня применяют в малых поршневых насосах с кривошипно-шатунным приводом; в таких насосах палец кривошипа можно переставлять в прорези щеки кривошипа. При остановке насоса можно переставить палец на определенное расстояние R от центра и получить S = 2R, необходимое для получения требуемой подач Основным способом регулирования подачи поршневого насоса с электрическим приводом является изменение частоты вращения приводного двигателя или перемена отношения передаточных устройств, включенных между двигателем и насосом. способ регулирования оправдывается энергетически. Дросселирование как способ регулирования поршневых насосов недопустимо, так как оно почти не влияет на подачу, но существенно увеличивает потребляемую мощность. Поршневой насос может развивать практически любое давление, и это зависит от мощности привода и применяемых конструкционных материалов корпуса, штока, уплотнений и т.д. Последовательное соединение поршневых насосов не практикуется. Для увеличения подачи в сеть два или несколько насосов включают параллельно. Суммарная характеристика двух параллельно работающих насосов изображена на рис. 62, 6. Характеристика получена сложением подачи насосов при одинаковых напорах. Точка А на характеристике сети определяет режим работы насосов и указывает, что каждый параллельно работающий насос должен создавать давление рА, а общая их подача составит V∑а = V1 + V2. Конструкции поршневых насосов. В зависимости от конструкции, назначения и условий работы поршневые насосы классифицируются следующим образом: Ø по роду действия — на насосы одно- и двухстороннего действия; Ø по расположению осей цилиндров — на горизонтальные и вертикальные; Ø по конструкции поршня — на собственно поршневые насосы, у которых поршень выполнен в виде диска с уплотняющими кольцами; плунжерные насосы, у которых поршень и шток составляют одно целое; диафрагмовые насосы, у которых всасывание и нагнетание достигаются изменением формы гибкой круглой пластины (диафрагмы), выполненной из кожи, прорезиненной ткани или тонкой стали; Ø по способу соединения с приводом ~ на поршневые насосы с криво-шипно-шатунным механизмом; прямодействующие, у которых имеется общий шток с приводной паровой или пневматической машиной; ручные, приводимые в действие вручную. Кроме того, поршневые паровые насосы подразделяются на насосы общетехнического назначения (питательные, топливные, конденсатные и др.) и нефтяные. Насосы предназначены для работы в стационарных и транспортных условиях для перекачивания пресной и морской воды, нефтепродуктов, каменноугольных смол, а также других жидкостей, сходных с указанными по плотности, вязкости и химической активности. В теплоэнергетике применяются питательные насосы для подачи воды в парогенераторы, топливные насосы для подачи топлива к горелочным устройствам, насосы-дозаторы для введения химических реагентов в определенных пропорциях (дозах) в котловую воду. По конструктивным признакам прямодействующие двухпоршневые насосы двустороннего действия делятся на горизонтальные (ПДГ) и вертикальные (ПДВ).

Поршневый насос

Рис. 63. Устройство прямодействующего насоса: / — паровой цилиндр; 2 — паровой поршень; 3 — золотниковый распредели тельный механизм; 4 — сальники; 5 — шток золотника; б — нагнетательный клапан; 7 — силовой цилиндр; 8 — силовой поршень; 9 — шток насоса Прямодействующий двухпоршневой насос включает в себя по две гидравлические и по две паровые полости цилиндра, поршни которых жестко связаны между собой (рис. 63). Подвод свежего пара к паровому цилиндру и отвод отработавшего пара производятся с помощью золотникового распределения. Насосы ПДГ имеют подачу от 2,5 до 60 м3/ч на давление от 0,4 до 2,0 МПа, а насосы ПДВ — от 10 до 250 м3/ч на давление от 0,4 до 5,0 МПа. Условное обозначение, например ПДГ 25/45, читается, прямодействующий двухпоршневой горизонтальный насос двустороннего действия с подачей 25 м3/ч и давлением на выходе 4,45 МПа (45 кгс/см2).

|

Характеристики и регулирование подачи. Основной характеристикой насоса является зависимость между его подачей К и рабочим давлением р = f{V). При малых значениях давления в сети подача насоса практически не зависит от развиваемого давления и характеристики р = f(V) для различных значений n близки к вертикальным линиям (рис.61).

Характеристики и регулирование подачи. Основной характеристикой насоса является зависимость между его подачей К и рабочим давлением р = f{V). При малых значениях давления в сети подача насоса практически не зависит от развиваемого давления и характеристики р = f(V) для различных значений n близки к вертикальным линиям (рис.61).