Раздел 5. Земляные работы – 6 часов

Тема 1. Земляные сооружения, способы разработки, механизация работ – 2 часа

План лекции: 1. Значение и удельный вес земляных работ при строительстве объекта. 2. Технологические свойства грунтов, подсчет объемов. 3. Способы разработки грунтов. 4. Комплекты механизмов при устройстве земляных сооружений.

Совокупность рабочих процессов, связанных с разработкой, перемещением, укладкой грунта и отделкой земляных сооружений называют земляными работами. В промышленном и гражданском строительстве земляные работы выполняют при устройстве траншей и котлованов, при возведении земляного полотна дорог, а также планировке площадок. Все эти земляные сооружения создают путем образования выемок в грунте или возведения из него насыпей. Земляные работы имеют весомый удельный вес в общей стоимости (более 10%) и трудоемкости (более 20 %) СМР. Земляные сооружения разделяют: - по отношению к поверхности грунта – выемки, насыпи, подземные выработки, обратные засыпки; - по сроку службы – постоянные и временные; - по функциональному назначению – котлованы, траншеи, ямы, скважины, отвалы, плотины, дамбы, дорожные полотна, туннели, планировочные площадки, выработки. - по геометрическим параметрам и пространственной форме – глубокие, мелкие, протяженные, сосредоточенные, простые, сложные и т.п. Постоянные сооружения являются составными элементами строящихся объектов и предназначены для нормальной и длительной их эксплуатации. К ним относят плотины, дамбы, каналы, выемки и насыпи автомобильных и железных дорог. Временные сооружения устраивают лишь на период строительства и предназначены для выполнения СМР по возведению фундаментов подземных частей здания, технологического оборудования, прокладки инженерных коммуникации и др. Выемки, у которых ширина соизмерима с длиной, но не меньше 1/10 длины, называются котлованами, при ширине менее 1/10 – траншеями. Котлованы разрабатывают, как правило, при возведении заглубленной части объемных сооружений, например, фундаментов, подвальных этажей. Траншеи копают при прокладке линейно-протяженных коммуникаций, наружных сетей водоснабжения, канализации, газоснабжения, теплоснабжения. Наклонные боковые поверхности выемок и насыпей называют откосами, а горизонтальные поверхности вокруг них – бермами. Остальными элементами земляных сооружений являются: дно выемки – нижняя горизонтальная земляная выемка; бровка – верхняя кромка откоса; подошва – нижняя кромка откоса; резервы – это выемки, из которых берут грунт для устройства насыпи; кавальеры – это насыпи, образующиеся при отсыпке ненужного грунта. Важными требованиями к постоянным и временным сооружениям являются обеспечение устойчивости их боковых поверхностей – откосов. Это достигается назначением оптимальной крутизны откосов выемок и насыпей, которая выражается отношением их высоты h к заложению a – проекции откоса на горизонтальную плоскость h/a = 1/m, где m – коэффициент откоса; он зависит от вида грунта, его состояния, высоты насыпи или глубины выемки. Откосами глубоких выемок и высоких насыпей следует придавать переменную крутизну с более пологим очертанием внизу. Значение коэффициента откоса принимают по нормам с учетом конкретных условий строительства. Правильное назначение крутизны откоса имеет большое значение, так как от этого зависит устойчивость земляных сооружений, то есть их способность сохранять проектную форму и размер.

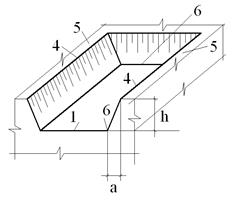

а) б) в)

а, б – траншеи с вертикальными стенками и с откосами; в – котлован под сооружение; 1 – дно (траншеи, котлована), 2 – боковая стенка траншеи; 3 – боковой откос (траншеи, котлована); 4 – бровка; 5 – берма; 6 – подошва.

Рисунок 1 – Виды земляных сооружений

Поскольку земляные сооружения устраиваются в грунтах или из грунтов, необходимо знать их основные свойства. Грунты – это любой вид горной породы или почвы, а также твердые отходы производственной и хозяйственной деятельности человека. Вид и свойства грунтов характеризуют размеры и форма зерен (частиц), их прочности, расположение и взаимосвязь. По совокупности признаков грунты делятся на группы, типы, виды и разновидности (см. СНиП, ГОСТ). По характеру структурных связей грунты подразделяют на два класса: скальные и нескальные. Скальные грунты характеризуются высокой прочностью связей между зернами, залегают в виде сплошного или трещиноватого массива. Такие грунты разрабатывают только после предварительного рыхления. Нескальные грунты делятся на связные и несвязные. Несвязные называют грунты, обладающие только силами сухого трения. Это крупнообломочные (гравелисто-галечные) и песчаные грунты. Грунты, характеризующиеся наличием сил сцепления между частицами, носят название связных. К таким грунтам относят глины и суглинки. Промежуточное положение занимают так называемые малосвязные грунты. Наряду с силами трения они обладают слабо выраженными силами сцепления. К этой группе грунтов, относят супеси. При этом содержание глинистых частиц: в песках – менее 3 %, супесях – от 3 до 10 %, суглинках от 10 до 30 %, песчаных глинах – от 30 до 60 %, тяжелых глинах – от 60 %. По степени влагосодержания различают грунты сухие (с содержанием воды до 5 %), влажные (от 5 до 30 %), мокрые (более 30 %). Существенное влияние на технологию производства земляных работ оказывают физические свойства грунтов: плотность, пористость, угол естественного откоса, сцепление, влажность, разрыхляемость, уплотняемость и т.д. Разрыхляемость – это способность грунта увеличиваться в объеме при разработке вследствие потери связи между частицами. Увеличение объема грунта характеризуется коэффициентами первоначального разрыхления Кр и остаточного разрыхления Кр.о. Коэффициент первоначального разрыхления Кр представляет собой отношение объема разрыхленного грунта к его объему в естественном состоянии и составляет: для песчаных грунтов 1,08 – 1,17; суглинистых 1,14 – 1,28; глинистых 1,24 – 1,3. Для полускальных и скальных грунтов коэффициент Кр зависит от среднего размера куска грунта с dр и составляет обычно: при взрывании «на встряхивание» - 1,15 – 1,12 и при взрывании «на развал» – 1,3 – 1,5. Классификация грунтов по трудности их разработки (ЕНиР 2-1-1) с учетом конструктивных особенностей землеройных и землеройно-транспортных машин: - для одноковшовых экскаваторов грунты подразделяются на 6 групп; - для многоковшовых экскаваторов и скреперов на 2 группы; - для бульдозеров и грейдеров на 3 группы. Для разработки грунтов вручную принято 7 групп: - песок, супесь, суглинок, глина, лесс – группы 1 …4; - крупнообломочные – группа 5; - скальные грунты – группы 6 и 7. Группы 1-4 групп легко разрабатываются ручным и механизированным способами, последующие группы – грунты требуют предварительного рыхления, в том числе и взрывным способом. Крутизна откосов. Рытье котлованов с вертикальными стенками без их крепления допускается только в грунтах естественной влажности на глубину, не превышающую следующих значений: в насыпных, песчаных и гравелистых грунтах – 1 м; в супесях – 1,25 м; в суглинках и глинах – 1,5 м; в особо плотных нескальных грунтах – 2,0 м. Определение объемов грунтовых масс при разработке котлованов и траншей. Объем котлована. Для подсчета объема котлована, представляющего собой призматозоид (рисунок 2а), вначале определяют его размеры следующим образом:

а = А + 0,5*2; b = В + 0,5*2; а1 = а + 2Нm; b1 = b + 2Нm,

где а и b – размеры сторон котлована понизу, м; а1 и b1 – размеры сторон котлована поверху, м; А и В – размеры фундамента понизу, м; 0,5 – рабочий зазор от края фундамента до начала откоса, м; Н – глубина котлована, вычисленная как разность между средней арифметической отметкой верха котлована по углам (черной – если котлован на планировочной насыпи и красной – на планировочной выемке) и отметкой дна котлована, м; m – коэффициент откоса, нормируемый СНиПом. Объем котлована определяется по следующей формуле

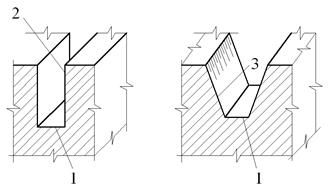

а) объем котлована б) обратной засыпки; в) траншеи; 1 – объем выемки, 2 – объем обратной засыпки

Рисунок 2 – Схемы для определения объемов котлована

Объем обратной засыпки пазух котлована определяют как разность объемов котлована и подземной части сооружения. При подсчетах объемов земляных работ следует также учитывать объем въездных и выездных траншей

где Н – глубина котлована в местах устройства траншей, м; b – ширина их понизу, принимаемая при одностороннем движении 4,5 м и при двухстороннем – 6 м; m – коэффициент заложения откоса котлована; m¢ – коэффициент откоса (уклон) въездных или выездных траншей (от 1:10 до 1:15); Общий объем котлована с учетом въездных и выездных траншей

где Vк – объем собственного котлована, м3; n – количество въездных и выездных траншей; Vв.тр. – их объем, м3. Объем траншей с вертикальными стенками

где F1 и F2 – площади траншеи в ее двух крайних поперечных сечениях; Втр – ширина траншеи; Н1 и Н2 – глубина ее в двух крайних поперечных сечениях. Объем траншеи с откосами (рисунок 2в) можно определить по вышеприведенной формуле, при этом площади поперечного сечения

Точное значение объема траншеи определяют по формуле Мурзо

Где Н1 и Н2 – глубина в начале и в конце участка. Для определения объемов траншей, продольный профиль траншеи делят на участок с одинаковыми уклонами, подсчитывают объемы грунта для каждого их них и суммируют. Способы разработки грунтов, механизация работ. Разработку грунтов при устройстве выемок различного назначения выполняют в основном механическим, гидромеханическим, взрывным и комбинированными способами. Механический способ разработки заключается в послойном разрушении грунта рабочими органом землеройной машины. Последние подразделяются на машины циклического и непрерывного действия и землеройно-транспортные. К землеройным машинам циклического действия относятся одноковшовые экскаваторы, оборудованные прямой или обратной лопатой, драглайном, погрузчиком и планировщиком, которые производят разработку грунта навымет (выгрузку в отвал) или погрузку его в транспорт, зачистку и планировку дна и откосов траншей и котлованов. Цепные и роторные экскаваторы относят к землеройным машинам непрерывного действия, применяются для разработки грунта линейных выемок (траншей, канав) большой протяженности. Землеройно-транспортными машинами являются бульдозеры, скреперы (самоходные и прицепные), грейдеры и грейдеры-элеваторы, выполняющие разработку грунта при устройстве выемок и насыпей большой протяженности, а также планировочные работы. Механический способ является основным. Этим способом разрабатывают более 80% грунтов. Гидромеханический способ предусматривает разработку грунтов гидромониторным, землесосным и комбинированными способами. При гидромониторных разработках грунт в надводном забое разрушается под напором струи воды, выбрасываемой гидромонитором, затем образовавшаяся пульпа самотеком или грунтовым насосом подается к месту укладки. Комбинированный способ предусматривает разработку грунта в сухом забое любой землеройной машиной или в подводном забое черпаковой машиной, вода используется для транспортирования и укладки грунта. Комбинированный способ дает возможность подготовки оптимальных грунтовых смесей для намыва земляных сооружений требуемого качества. Взрывной способ основывается на использовании энергии взрыва и применяется для разрушения и направленного выброса грунта. Применяется для разрыхления мерзлых и скальных грунтов, а также для образования выемок и насыпей больших размеров. Комбинированный способ представляет собой любое сочетание вышеперечисленных способов в зависимости от конкретных условий строительства и технико-экономического обоснования выбранного варианта.

Рекомендуемая литература [1-5]. Контрольные задания по СРС [1-5] – 3 часа. Ознакомиться с классификацией и назначением земляных сооружений, способами разработки грунтов.

|

или

или  ,

,