Охлаждение воздуха и воздухоохладители

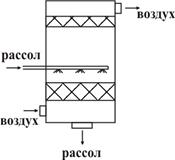

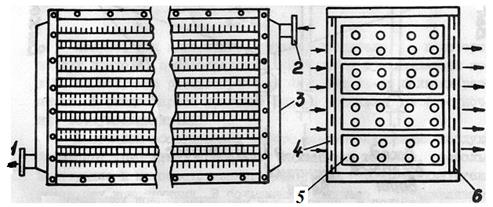

Под охлаждением понимают процесс уменьшения ощутимого тепла в воздухе, вследствие чего температура воздуха понижается. Охлаждение осуществляют в поверхностных теплообменных аппаратах - сухих и мокрых воздухоохладителях (ВО). Сухими воздухоохладителями называют аппараты, в которых нет непосредственного контакта между воздухом и охлаждающей средой. Простейшая схема изображена на рис.3.

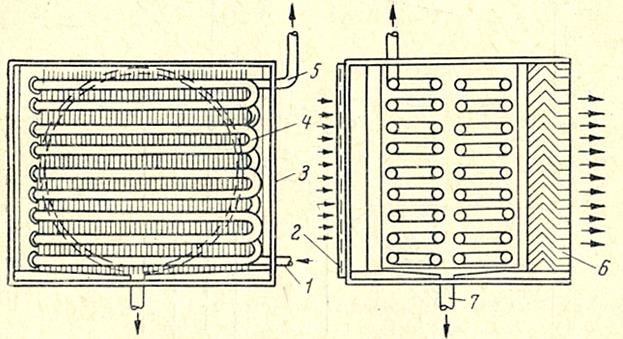

Рисунок 3 - Сухой воздухоохладитель: 1 - вход хладагента; 2 - входная сетка; 3 - корпус; 4 - пакеты оребренных трубок; 5 - выход хладагента; 6 - элиминатор; 7 - выход сепарата

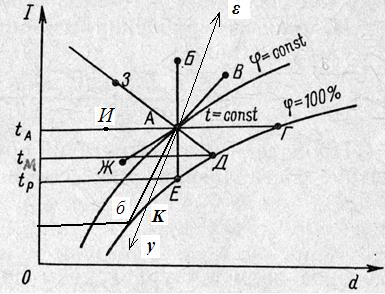

Судовые сухие ВО состоят из пакетов оребренных трубок, которые снаружи омываются воздухом и внутри которых протекает охлаждающая среда (вода, рассол, хладон и др.). Процесс охлаждения в сухом ВО изображен на рис.4

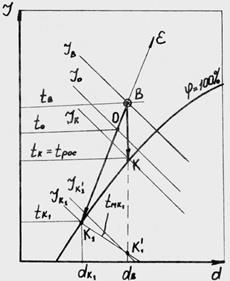

Рисунок 4 – Процессы охлаждения на диаграмме d-I

Этот процесс сопровождается или только понижением температуры воздуха - сухое охлаждение (процесс ВК), или одновременно понижением температуры и осушением воздуха - мокрое охлаждение (процессы ВКК1). В первом случае охлаждение возможно только до точки росы. При охлаждении воздуха до температуры Мокрое охлаждение наблюдают и в том случае, когда конечная температура воздуха выше точки росы, а температура охлаждающей поверхности ниже этой точки. Такой процесс возможен, например, при повышенных скоростях движения воздуха в ВО, когда не весь воздух успевает контактировать с охлаждающей поверхностью. Часть воздуха, которая имеет контакт с охлаждающей поверхностью, изменяет свое состояние от параметров точки В до параметров точки К1 (ВКК1). Остальной воздух проходит через ВО, не изменив своего состояния. На выходе из ВО оба потока смешиваются, и параметры воздуха будет характеризовать точка О. Температура смеси (tо>tрос), однако при этом из ВО отводится влага. В процессе сухого охлаждения (ВК) отнятое от воздуха ощутимое тепло составит (кДж/кг):

Общее количество тепла (тепловая нагрузка воздухоохладителя (кДж/ч):

где В процессе мокрого охлаждения (процесс ВК1) из ВО будет отводиться влага в количестве (кг/час) теплота в количестве Тепло влаги мало по сравнению с энтальпией воздуха Мокрые, или контактные, воздухоохладители, в которых воздух приходит в непосредственный контакт с охлаждающей водой, не получили распространения на судах из-за больших размеров. В стационарной практике широко используются форсуночные воздухоохладители. В судовом оборудовании систем кондиционирования воздуха применяют трубчатые, оребренные со стороны воздуха, рассольно-водяные и непосредственного испарения воздухоохладители различных конструкций. В системах комфортного кондиционирования воздуха устанавливают воздухоохладители типа ВО (рис. 5), магистральные воздухоохладители ВОпр, ОВВМ и ОВХМ. Специальные воздухоохладители типа ВОМ и ОВВ используют в системах технического кондиционирования воздуха.

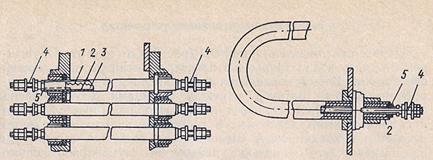

Рисунок 5 - Охладитель воздуха типа ВО 3 Нагревание воздуха и воздухонагреватели Под нагреванием воздуха понимают процесс сообщения ему ощутимого тепла, который сопровождается повышением его температуры. На рис.6 изображена принципиальная схема воздухонагревателя (ВН). В судовых установках кондиционирования воздуха применяют паровые, водяные, электрические воздухонагреватели. Как правило, они трубчатые, оребренные. По трубкам проходит пар или горячая вода, воздух омывает трубки снаружи. При использовании для нагрева воздуха электрической энергии нихромовую спираль размещают внутри стальной, латунной или алюминиевой трубки, а пространство между спиралью и трубкой заполняют жаростойкими электроизоляционными материалами с высокой теплопроводностью (кварцевый песок, плавленая окись магния и др.)

Рисунок 6- Трубчатый оребренный воздухонагреватель: 1 - выход греющей среды; 2 - вход греющей среды; 3 - корпус; 4 и 6 - сетки; 5 - пакеты оребренных трубок

Процессу чистого нагревания при d=const на диаграмме d-I (рис.7) соответствует линия процесса АБ. В процессе нагревания возрастают температура и энтальпия воздуха, уменьшается относительная влажность.

Рисунок 7 - Процессы тепловлажностной обработки на диаграмме d-I Паровые и водяные ВН обычно используются в неавтономных, центральных, групповых и местных кондиционерах, а также в каютных доводочных воздухораспределителях. Электрические ВН, применяемые в судовых автономных кондиционерах, реже в местных и групповых и каютных доводочных воздухораспределителях, набирают из прямых или петлеобразных трубчатых электронагревательных элементов (ТЭНов). На морских транспортных, пассажирских и других судах целесообразно устанавливать паровые и водяные ВН. Применение электрических ВН экономически не оправдано, поэтому их используют, когда это диктуется специальными условиями (тип ГЭУ, условия плавания и др.). Нагревательный элемент (рис. 8) состоит из металлической (сталь, латунь, медь или алюминий) трубки 2, внутри которой находится спираль1 из нихромовой или фехралевой проволоки диаметром 0,2—1,6 мм. В качестве наполнителя 3 используют периклаз (плавленую окись магния в порошке), электрокорунд (окись алюминия) или чистый кварцевый песок.

Рисунок 8 – Устройство ТЭН: 1 – спираль; 2 – трубка; 3 – наполнитель; 4 – контактный стержень; 5 - изолятор Эти наполнители обладают высокими теплопроводностью, жаростойкостью и хорошими электроизоляционными свойствами. Кварцевый песок в качестве наполнителя имеет ограниченное применение, так как при температурах выше 400…450°С электросопротивление песка резко снижается. Концы спирали приварены к стальным или никелевым контактным стержням 4. В торцах ТЭН между трубкой и контактными стержнями установлены керамические изоляторы. Наружный диаметр ТЭН, применяемых в судовых воздухонагревателях, колеблется в пределах 7—19 мм при толщине стенки 1 —1,5 мм. Электронагреватели мощностью до 1 кВт имеют круглую форму, а свыше 1 кВт — прямоугольную. Они выпускаются как переменного тока (220, 380 В), так и постоянного (175, 220 и 320 В).

4 Основы расчета сухого ВО Необходимая поверхность охлаждения сухого ВО может быть определена из выражения:

∆t – среднелогарифмическая разность температур воздуха и охлаждающей среды k – коэффициент теплопередачи. При определении k используют те же соображения, что и при расчете испарителей. Существенно больше остальных оказывается тепловое сопротивление теплоотдаче от воздуха к стенке трубы 1/α. В случае точных расчетов учитывают все составляющие, в случае приближенных – считают, что k=α. При мокром процессе охлаждения коэффициент α от воздуха к поверхности стенки будет больше, чем при сухом. Количество тепла, отдаваемое сухим воздухом 1м2 охлаждающей поверхности Qсух=α(tm-tk) α – определяют по опытным формулам Nu=f(Re). В соответствии с законом Дальтона количество выпавшей влаги на 1м2

Количество тепла, отдаваемого влажным воздухом 1м2 охлаждающей поверхности:

ik=tk - температуре конденсации Отношение тепла, отдаваемого влажным воздухом, к теплу, отдаваемому сухим воздухом, называется коэффициентом влаговыделения: ξ=Q/Qсух Условный коэффициент теплоотдачи от влажного воздуха с учетом влаговыделений αу=ξ·α; У оребренных ВО коэффициент влаговыделения несколько меньше, чем у гладкотрубных, т.к. температура поверхности ребер повышается от корня к периферии. Поэтому при расчете таких ВО температуру tk следует принимать как среднюю для всей оребренной поверхности. 5 Основы расчета мокрого ВО

В мокрых воздухоохладителя ВО температура выходящего воздуха близка к температуре жидкости tжидк., а процесс охлаждения воздуха заканчивается на кривой φ=0,95-0,97. Расход воды или рассола 1÷1,2л на 1кг воздуха. Эту величину называют коэффициентом орошения. Для мокрых ВО очень трудно рассчитать величину теплопередающей поверхности. Поэтому за определяющую расчетную поверхность принимают площадь поперечного сечения ВО. Исходное расчетное уравнение:

ξ – коэффициент влаговыделения; ∆t – среднелогарифмическая разность t° между воздухом и охлаждающей жидкостью; F – площадь поперечного сечения корпуса ВО; ky – условный коэффициент теплопередачи, отнесенный к 1м2 поперечного сечения корпуса ВО (определяется по опытным формулам). По опытным формулам определяют и сопротивление рабочего слоя колец (основного и отбойного). В мокрых ВО с насадкой применяют специальные кольца, высота которых равна диаметру. Это обычно фарфоровые кольца Ø 25 мм и толщиной 2-3мм. Толщина слоя колец - 200÷400 мм. Над слоем колец ряд перфорированных труб. Над оросительным устройством второй, отбойный слой колец 100-150 мм (сепарирующий). Пройдя рабочий слой отепленный рассол в виде дождя стекает в поддон, из которого удаляется насосом.

|

происходит уменьшение энтальпии I и влагосодержания d, наружная поверхность трубок воздухоохладителя, температура которой ниже точки росы, покрывается влагой. Поэтому такой процесс называют мокрым охлаждением.

происходит уменьшение энтальпии I и влагосодержания d, наружная поверхность трубок воздухоохладителя, температура которой ниже точки росы, покрывается влагой. Поэтому такой процесс называют мокрым охлаждением.

– расход воздуха через ВО, кг/час.

– расход воздуха через ВО, кг/час. и

и ;

;  , поэтому можно считать, что

, поэтому можно считать, что  и точка К1 находится на линии насыщения.

и точка К1 находится на линии насыщения.

– коэффициент испарения (конденсации)

– коэффициент испарения (конденсации) - влагосодержание насыщенного воздуха при tk.

- влагосодержание насыщенного воздуха при tk.