Теплопроводность

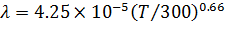

Обширный материал по свойствам переноса (теплопроводность, вязкость, диффузия) инертных газов. Ниже приведены лишь некоторые данные о коэффициентах теплопроводности Зависимость теплопроводности одноатомных газов от температуры описывается уравнением

где Данные о теплопроводности газов систематизированы в работах Цедерберга с сотр. И. Ф. Голубев и И. Б. Шпагина исследовали теплопроводность гелия при температурах от 273,65 до 21,15° К и давлениях 1—500 атм. Таблица (2.1) Значения

В работах представлен обширный материал по теплопроводности всех инертных газов в интервале температур 1000—15000° К. Она мало зависит от давления; это, естественно, не относится к области очень низких давлений (вакуум). Цедерберг и другие изучали теплопроводность гелия при давлениях 100—500 атм и температурах 0—400° С. Данные о теплопроводности неона, полученные Кейесом, Канну-луиком и Гарманом, показывают хорошую сходимость. Рис 1. Зависимость теплопроводности гелия от температуры (p=1атм).

В монографии систематизированы данные о теплопроводности аргона. По данным Нуттала, для аргона (0°С, 1 атм) По данным Бунтинга и др, исследовавших теплопроводность аргона в интервале температур 3149—7140° К, зависимость В работе приведены данные о теплопроводности аргона и ксенона при высоких температурах. В табл. 2.3—2.6 приведены значения коэффициента теплопроводности неона, аргона, криптона, ксенона.

Таблица 2.2 Теплопроводность гелия при низких температурах, кал/(см сек град) (p=4

Таблица 2.3 Теплопроводность иона при давении 1 атм, кал/(см сек град)

Таблица 2.4 Теплопроводность иона при давении 1 атм, кал/(см сек град) Таблица 2.5 Зависимость теплопроводности аргона, кал/(см сек град), от давления

Таблица 2.6 Теплопроводность криптона и ксенона при давлении 1 атм, кал/(см сек град) Теплопроводность газовой смеси не может быть точно определена по принципу аддитивности. Этот вопрос освещен в работах Саксена и Сривастава, Дэвидсона и Музика. Теплопроводность смесей ксенона с гелием, неоном, аргоном и-криптоном при 18° С и 1 атм исследовал Торнтон, а теплопроводность инертных газов в смеси с активными газами изучали Сривастава и Баруа. Данные по теплопроводности смесей Не—Аг получены Натула; Мукфоради и Баруа изучали теплопрводность смесей.

Заключение Инертные газы имеют очень низкие точки кипения и плавления, что позволяет их использовать в качестве холодильного агента в криогенной технике. В частности, жидкий гелий, который кипит при 4.2 К (−268.95 °C; −452.11 °F), используется для магнитной сверхпроводимости, которая используется для магнитно-резонансной томографии и ядерного магнитного резонанса. Жидкий неон хотя и не достигает таких низких температур как жидкий гелий, также находит применение в криогенике, потому что у него охлаждающие свойства более чем в 40 раз выше, чем у жидкого гелия и более чем в три раз выше, чем у жидкого водорода. После открытия всех инертных газов множество исследователей пыталось получить их соединения, но все попытки оставались тщетными. Были известны лишь "соединения включения": в них атомы инертных газов располагались в кристаллической решетке льда. Несмотря на неустойчивость, эти вещества имеют вполне определенный состав, например, 8Ar*46H2O, хотя, конечно, не могут считаться нормальными химическими соединениями. Первое "нормальное" химическое соединение инертного газа было получено в 1962 г. канадским ученым Нилом Бартлеттом. Он исследовал гексафторид платины - вещество, которое обладает очень большим сродством к электрону - отнимает его даже у кислорода:

PtF6 + O2 = O2PtF6

Бартлетт обратил внимание на то, что потенциалы ионизации кислорода и ксенона очень близки, а соответствующие ионы Xe+ и O2+ имеют практически одинаковые размеры. Иными словами, взаимодействие ксенона с гексафторидом платины должно было привести к веществу, аналогичному PtF6. Так оно и вышло: смешав ксенон и гексафторид платины, Бартлетт получил XePtF6 и положил начало химии инертных газов. Всего за тридцать лет было получено более сотни химических соединений инертных газов, они перестали быть "инертными", и стали "благородными", по аналогии с платиновыми металлами, не склонными вступать в какие-либо взаимодействия. Использованная литература

Финкельштейн Д. Н., Инертные газы, М., 1961; Фастовский В. Г., Ровинский А. Е., Петровский Ю. В., Инертные газы, М

|

; библиография, соответствующая этому разделу, позволит читателю найти более подробные сведения. Напомним соотношения между основными размерностями

; библиография, соответствующая этому разделу, позволит читателю найти более подробные сведения. Напомним соотношения между основными размерностями  :1 кал/(см сек град) = =4,1858 вт/ (см град) =4185,8 мвт/ (см град) = 360 ккал/(м ч*град).

:1 кал/(см сек град) = =4,1858 вт/ (см град) =4185,8 мвт/ (см град) = 360 ккал/(м ч*град).

— то же при 273,16° К; n зависит от природы газа. В табл. 2.1 даны значения

— то же при 273,16° К; n зависит от природы газа. В табл. 2.1 даны значения  , кал/(см сек град) и n для инертных газов

, кал/(см сек град) и n для инертных газов

кал/(см- сек -град), а по уточненным данным Кейеса

кал/(см- сек -град), а по уточненным данным Кейеса  кал/(см-сек- град). Зависимость значений

кал/(см-сек- град). Зависимость значений  до

до  кал/(см- сек-град), а ксенона—с

кал/(см- сек-град), а ксенона—с  до

до  кал/(см-сек- град). В табл. 2.1 и на рис. 1 показана зависимость

кал/(см-сек- град). В табл. 2.1 и на рис. 1 показана зависимость  кал/(см-сек • град).

кал/(см-сек • град). 760мм. рт.ст.)

760мм. рт.ст.)