Нагревание топочными газами

Топочные газы относятся к числу наиболее давно и широко применяемых теплоносителей, они обеспечивают надежное нагревание до температур, достигающих 1000-1100 °С. Наиболее существенными недостатками этого способа являются: неравномерность нагрева, обусловленная охлаждением газа в процессе теплообмена; трудность регулирования температуры обогрева; низкие коэффициенты теплоотдачи от газа к стенке [не более 35-60 Вт/(м2-К)]; возможность загрязнения нагреваемых материалов продуктами неполного сгорания топлива (при непосредственном обогреве газами). Значительные перепады температур между топочными газами и нагреваемой средой создают жесткие условия нагревания, которые допустимы для многих продуктов, поскольку могут вызвать их перегрев. Их применяют для нагревания жидкостей, в качестве генераторов теплоты для нагревания высокотемпературных теплоносителей, для перегрева водяного пара или пара других жидкостей. Расход топочных газов определяют из уравнения теплового баланса. Так, если расход топочных газов составляет £>г, а их энтальпии равны Нх (на входе в теплообменник) и Н2 (на выходе из теплообменника), то уравнение теплового баланса имеет вид Dr(H\ - Я2) = Gc(t - t2) + е;, откуда Df = lGc{tx -12) + еД/СЛ - н2\ где все обозначения, кроме указанных выше, те же, что и в первом уравнении. При этом величина Q'n, кроме потерь тепла в окружающую среду включает такие статьи расхода тепла как потери от химического недожога газов, потери вследствие диссоциации газов, а также потери от неполноты сгорания твердого топлива. [1] Нагревание электрическим током осуществляется в электрических печах сопротивления прямого и косвенного действия. В печах прямого действия тело нагревается при прохождении через него электрического тока. Нагревание токами высокой частоты основано на том, что при воздействии на диэлектрик переменного элек трического тока молекулы диэлектрик а приходят в колебательное движение, при этом часть энергии затрачивается на преодоление трения между молекулами диэлектрика и превращается в теплоту, нагревая тело. Количество выделяющейся теплоты пропорционально квадрату напряжения и частоте ток а. Обычно применяют частоту ток а 1∙106…100∙106 Гц.

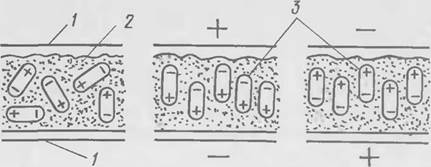

Рис. 2. Иллюстрация принципа высокочастотного (диэлектрического) нагревания: 1-пластины конденсатора, к которым подведен ток высокой частоты; 2-нагреваемый материал (диэлектрик), 3- ориентированные (условно) частицы материала

Количество теплоты, которое необходимо подвести в процессе нагревания электрическим током, определяется из теплового баланса: Qэ + Gctн=Gctк + Qп, где Qэ – количество теплоты, выделяющейся в нагревательном электрическом устройстве при прохождении электрического тока, кДж/ч; G – количество перерабатываемого в обогреваемом аппарате продукта, кг/ч; с – теплоемкость перерабатываемого продукта, кДж/(кг∙град.); tн и tк – соответственно начальная и конечная температуры перерабатываемого продукта,°C; Qп – потери теплоты в окружающую среду, кДж/ч. Qэ = Gc(tк - tн) + Qп. Мощность нагревательных элементов (в кВт) N=Qэ/3 600. Испарение – процесс превращения жидкости в пар путем подвода к ней теплоты. Наиболее эффективно испарение жидкостей происходит при кипении. Испарение в пищевой технологии используется для охлаждения и опреснения воды, концентрирования растворов, например сахарных, и для разделения жидких смесей. Испарение происходит в испарителях. Аппараты, применяемые для опреснения воды, называются опреснителями, для повышения концентрации растворов – выпарными аппаратами. Расход теплоты на испарение (кДж) Q=Wr, где W – количество испаренной жидкости, кг; r – теплота парообразования, Например, для испарения 1 кг воды при атмосферном давлении следует затратить 2264 кДж. Охлаждение – процесс понижения температуры материалов путем отвода от них теплоты. Для охлаждения газов, паров и жидкостей до 25…30 °С в пищевой технологии используют воду и воздух. Для охлаждения продуктов до низких температур используют низкотемпературные хладагенты – холодильные рассолы, фреоны, аммиак, диоксид серы, жидкий азот и др. В этом разделе рассмотрим охлаждение до обыкновенных температур. Охлаждение водой осуществляется в теплообменниках, в которых теплоносители разделены стенкой либо обмениваются теплотой при смешивании. Например, газы охлаждают разбрызгиванием в них воды. Для охлаждения применяется обычная вода температурой 15…25 °С либо артезианская температурой 8…12 °С. Расход воды на охлаждение W (кг/ч) определяется из теплового баланса: Gctн + Wcвtвн = Gctк + Wcвtвк + Qп, откуда W=Gc(tн-tк)-Qп /cв(tк-tн), где G – количество охлаждаемого теплоносителя, кг/ч; с, св – теплоемкости соответственно теплоносителя и воды, кДж/(кгград); tн и tк – соотв етственно начальная и конечная температуры теплоносителя, °С; tвн и tвк – соответственно начальная и конечная температуры охлаждающей воды, °С; Qп – потери теплоты в окружающую среду, кДж/ч. Охлаждение льдом применяется для охлаждения ряда продуктов, например, мороженого, до температуры, близкой к нулю. Лед, отдавая теплоту, нагревается до 0 °С и плавится, отнимая теплоту от охлаждаемого продукта. Для определения продолжительности охлаждения используются экспериментальные данные. Охлаждение воздухом проводится естественным и искусственным способами. При естественном охлаждении горячий продукт охлаждается за счет потерь теплоты в окружающее пространство. Наиболее эффективно естественное охлаждение в зимнее время при низкой температуре воздуха. Конденсация – переход вещества из паро- или газообразного состояния в жидкое путем отвода от него теплоты. Конденсация происходит в конденсаторах. Процессы конденсации широко применяются в пищевой технологии для ожижения различных веществ. Количество теплоты, выделяемое при конденсации, определяется по формуле Q = Dr, где D – количество конденсирующегося пара, кг; r –теплота конденсации, кДж/кг. Поверхностная конденсация осуществляется в теплообменниках, называемых поверхностными конденсаторами. Рассмотрим процесс конденсации перегретого пара водой. Тепловой баланс процесса: Di + Wcвtвн= Dcкtк + Wcвtвк + Qп, где D – количество поступающего в конденсатор пара, кг/ч; i – энтальпия пара, кДж/кг; св, ск – теплоемкости соответственно воды и конденсата, кДж / кгград; tв.н, tв.к – соответственно начальная и конечная температуры воды, °С; tк – температура конденсата на выходе из аппарата, °С; Qп – потери теплоты в окружающую среду, кДж/ч. Конденсация при смешении теплоносителей осуществляется в мокрых и сухих конденсаторах. В мокрых конденсаторах охлаждающую воду, конденсат и неконденсирующиеся газы, например воздух, выводят из нижней части конденсатора с помощью мокровоздушного насоса. В сухих конденсаторах охлаждающая вода вместе с конденсатом выводится из нижней части, а воздух отсасывается вакуум-насосом из верхней части конденсатора. Мокрые и сухие конденсаторы делятся на прямоточные и противоточные. [3]

|