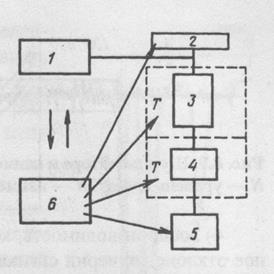

Общая блок-схема хроматографа

Современный хроматограф, общая блок-схема которого приведена на рис.9, может включать несколько колонок и различные детекторы, а также автоматическое устройство для подготовки и вывода пробы. Подсоединенной к хроматографу компьютер, имеющий запоминающее устройство и банк хроматографических данных, обеспечивает аналитика богатой информацией. Быстрое внедрение запоминающих устройств и мощных процессоров в хроматографическую технику дает возможность значительно усовершенствовать идентификацию и количественную обработку хроматографических пиков. Для этого необходима строгая слаженность работы всей хроматографической схемы: от ввода пробы, правильного заполнения колонки, разумного выбора подвижное фазы и детектора. Кроме того, необходима автоматизация всего хроматографического процесса, которая устраняет субъективные ошибки, увеличивает скорость обработки результатов.

8.3 Сведения о детекторах Выходящие из колонки компоненты можно с помощью системы кранов направлять в разные емкости и собирать индивидуально, на чем основана препаративная хроматография. Однако, для быстрого анализа сложных смесей, индивидуальные компоненты лучше детектировать, используя их персональные свойства по изменению теплопроводности, тепловому эффекту сгорания, или ионизации межэлектродного пространства, изменению оптической плотности и т.д. При этом изменение указанных свойств определяется концентрацией анализируемых компонентов и регистрируется после калибровки в необходимых единицах. Детектор - прибор непрерывного действия, он должен давать отклик (аналитический сигнал) на соединения в элюате. Детекторы подразделяются на селективные (или специфические), которые чувствительны к химическим соединениям определенных классов, универсальные, которые регистрируют многие вещества, а также на деструктивные и недеструктивные по отношению к анализируемой пробе. При использовании недеструктивных детекторов можно собирать и использовать элюат, как это делается в препаративной хроматографии. Одним из наиболее используемых детекторов является катарометр, принцип действия, которого основан на измерении теплоемкости разных тел. На рис.8. показана схема катарометра. В цилиндрическую полость помещена металлическая спираль (нить сопротивления), нагревающаяся в результате прохождения через нее постоянного электрического тока строго определенной величины.. При протекании через нее газа-носителя c постоянной скоростью температура спирали остается постоянной и мостовая схема сопротивлений не разбалансируется. Однако если состав газа меняется при появлении элюируемого вещества, то меняется теплопроводность ячейки детектора и температура спирали меняется, что вызывает возникновение потенциала в диагонали моста, пропорциональное концентрации вошедшего в детектор компонента, регистрируемого электронным потенциометром..

Другой распространенный детектор – пламенно-ионизационный. Он гораздо более чувствителен, чем катарометр, но требует подачи не только газа-носителя, но и водорода. Выходящий из колонки газ-носитель, содержащий элюент, смешивается с водородом и проходит в форсунку горелки детектора. Пламя ионизирует молекулы элюента, в результате чего электрическое сопротивление между электродами уменьшается, а ток увеличивается. Основные характеристики детектора: 1) чувствительность, как отношение сигнала детектора к количеству вещества; 2) предел детектирования (обнаружения), за минимально определяемое количество вещества принимают такое количество, которому соответствует удвоенный (иногда утроенный) сигнал шумов детектора; 3) линейность (сигнал детектора считается линейным, если отношение сигналов детектора, соответствующих двум пробам, пропорционально отношению количеств вещества в этих пробах; 4) линейность в определенном диапазоне и границах количеств веществ; 5) воспроизводимость, количественной мерой которой служит стандартное отклонение серии сигналов детектора при вводе в хроматограф одинаковых проб; 7) стабильность работы (низкая чувствительность к колебаниям температуры и скорости потока жидкости).

8.4. Способы детектирования

Работа детекторов основана на измерении таких физических и физико-химическюс свойств подвижной фазы и определяемых веществ, которые зависят от количества и природы вещества. Сигнал детектора Аi на вещество i описывается выражением

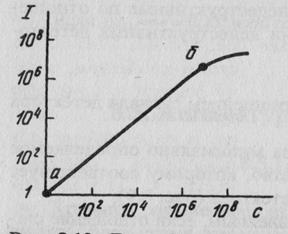

где k- коэффициент пропорциональности; aio(с) - функция, описывающая зависимость аналитического сигнала элюата aio от концентрации данного вещества с в подвижной фазе; ао - аналитический сигнал подвижной фазы. Величину сигнала Аi можно использовать в количественном анализе лишь в том случае, если Аi = kc, практически эта зависимость может иметь вид Аi = kcx, где х - число, характеризующее степень отклонения данной зависимости от линейной (рис.10.).

Рис.10. Линейность выходного сигнала детектора В газовой и жидкостной хроматографии применяется общий подход к выбору детектора, который зависит от числа определяемых соединений, их концентрации в смеси и желаемого времени анализа. Для определения большого числа соединений в одном образце используют универсальный детектор. Если нужно определять несколько соединений, близких по своим свойствам, задачу решают с помощью селективного детектора. В ряде случаев для повышения селективности и уменьшения времени анализа используют комбинации универсальных и селективных детекторов. Однако, учитывая, что хроматография является многокомпонентным методом анализа, использование универсальных детекторов в этом методе предпочтительно.

|

Рис.9. Блок-схема хроматографа: 1 - система подачи подвижной фазы (баллон с газом, насос для жидкой подвижной фазы); 2- дозатор; 3- колонка; 4- детектор; 5- регистратор (самописец, ЭВМ); б - микропроцессор, ЭВМ; Т - термостатируемые зоны

Рис.9. Блок-схема хроматографа: 1 - система подачи подвижной фазы (баллон с газом, насос для жидкой подвижной фазы); 2- дозатор; 3- колонка; 4- детектор; 5- регистратор (самописец, ЭВМ); б - микропроцессор, ЭВМ; Т - термостатируемые зоны

Существует три способа детектирования; прямой, непрямой (косвенное детектирование) и с послеколоночной реакцией. Прямое детектирование проводят по увеличению сигнала детектора Аi (оптической плотности, электропроводности, теплопроводности, тока ионизаци и и др.) при прохождении через детектор зоны определяемого вещества. Непрямое детектирование проводят по уменьшению сигнала детектора Аi при прохождении через него зоны определяемого вещества.

Существует три способа детектирования; прямой, непрямой (косвенное детектирование) и с послеколоночной реакцией. Прямое детектирование проводят по увеличению сигнала детектора Аi (оптической плотности, электропроводности, теплопроводности, тока ионизаци и и др.) при прохождении через детектор зоны определяемого вещества. Непрямое детектирование проводят по уменьшению сигнала детектора Аi при прохождении через него зоны определяемого вещества.