|

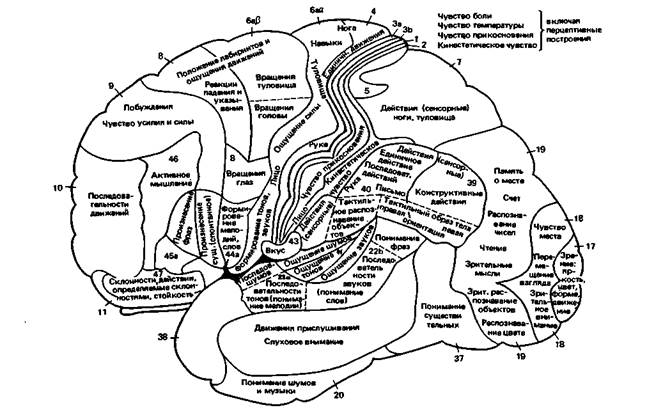

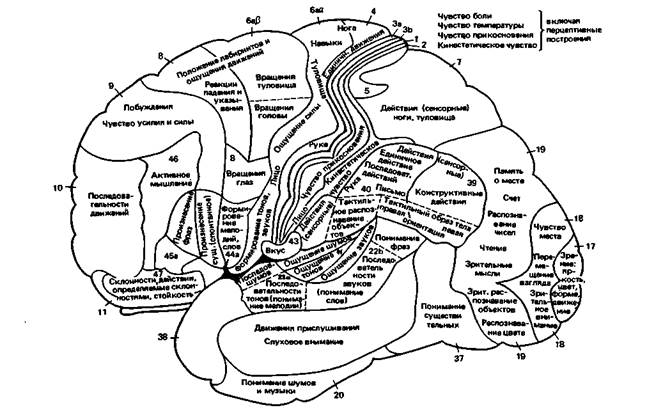

| Рис.6.1. Разделение латеральной коры головного мозга на функциональные поля по Клайсту [24, 52]. Цифрами обозначены цитоархитектонические поля Бродмана (см. рис. 6.4). В основных своих чертах эта карта остается верной и по сей день, однако она слишком упрощена, поскольку сложные интегративные функции здесь строго локализованы, тогда как сейчас известно, что их структурная основа более диффузна

|

сорных функций и речи (с. 152), высших двигательных функций (с. 123), памяти и эмоционального (аффективного) поведения (с. 310).

Ограниченность представлений о «мозговой локализации». Нервные центры. В педагогических целях и для клинической диагностики удобно связывать вполне конкретные интегративные функции с определенными областями мозга (не только неокортекса). Кроме того, представления о строгой локализации функций существенно способствовали прогрессу в теоретическом изучении мозга. Однако эту концепцию не следует воспринимать слишком буквально, ибо, как правило, за интегративные функции и целенаправленное (нерефлекторное) поведение отвечают несколько порой удаленных друг от друга участков мозга. Например, членораздельная речь невозможна без участия промежуточного мозга, в особенности - таламуса. Таким образом, о локализации речевой функции (или центре речи) можно говорить лишь в том смысле, что тот или иной отдел отвечает преимущественно за эту функцию. То же самое касается и всех прочих интегративных процессов мозга.

В последние годы в опытах на животных были получены данные, сильно поколебавшие классические представления о разделении коры на сенсорную, двигательную и ассоциативную. По крайней мере, в работах на крысах с использованием пероксидазы хрена (красителя, переносимого по нервным волокнам ретроградно от места введения за счет аксонного транспорта) показано, что все изученные области коры получают зрительную, слуховую и соматовисцеральную афферентацию от таламуса и в свою очередь посылают сигналы к этому отделу [47]. Места для ассоциативных зон между сенсорными полями просто не обнаруживается. С этими анатомическими данными согласуются и результаты опытов, в которых животные после разрушения соответствующих первичных проекционных областей коры не становились ни слепыми, ни глухими; кроме того, оказалось, что агнозию (неспособность интерпретировать определенные сенсорные стимулы или соотносить их с окружающей обстановкой) невозможно вызвать путем разрушения только лишь ассоциативных полей. Представления о двигательной коре также нуждаются в пересмотре; как выяснилось, аксоны почти от всех зон коры подходят к передним рогам спинного мозга (как будто вся кора-«двигательная»), причем повреждения первичных моторных областей практически не приводят к двигательным расстройствам, если не считать нарушения движений пальцев (с. 121).

Таким образом, хотя классическое функциональное подразделение коры и кажется на первый взгляд очень удобным, не исключено, что в недалеком будущем эта