Карта коры мозга, отражающая двигательные реакции на электрические стимулы; определение двигательной коры

Пример карты коры больших полушарий, составленной на основании опытов с электрической стимуляцией, представлен на рис. 5.26. В принципе двигательные реакции с весьма различными характеристиками и значениями порогов вызываются ритмичным раздражением достаточно обширных областей коры. В строгом смысле слова двигательная кора, или первичная двигательная (моторная) область,соответствует тем участкам, которые характеризуются наиболее низкими порогами электрических стимулов для вызова сокращений небольших групп мышц (например, синхронно с раздражением возникает сгибание большого пальца руки). Эта область примерно совпадает с прецентральной извилиной (включая переднюю стенку центральной борозды) и цитоархитектоническим полем 4 Бродмана. Здесь кора особенно толстая; ее внутренний гранулярный слой отсутствует, а пятый слой содержит очень крупные пирамидные клетки, называемые гигантскими клетками Беца (отсюда другой термин для обозначения первичной моторной коры - агранулярная гигантопирамидная область). При достаточно длительной (несколько секунд) ритмической стимуляции постцентральных полей 1, 2, 3 и 5 поверхности коры, а также лобного поля 6 тоже возникают двигательные ответы, но обычно сложного характера и только при интенсивном раздражении. В случае поля 6 это обычно вращение туловища и глаз с подниманием контралатеральной руки; аналогичные движения могут наблюдаться у людей во время эпилептических приступов с очагом локализации в этой области. Сложные эффекты стимуляции поля 6 обусловлены, очевидно, обширной пространственной и временной суммацией возбуждения, сопровождающейся активацией сложных полисинаптических нейронных цепей. Поле 6 называют вторичной моторной областью и различают в ней медиальную (дополнительная моторная область) и латеральную (премоторная кора) части (рис. 5.26). В качестве альтернативы более раннему словесному описанию двигательных реакций Byлси схе- ГЛАВА 5. ДВИГАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 119

120 ЧАСТЬ II. ДВИГАТЕЛЬНЫЕ И ИНТЕГРАТИВНЫЕ ФУНКЦИИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

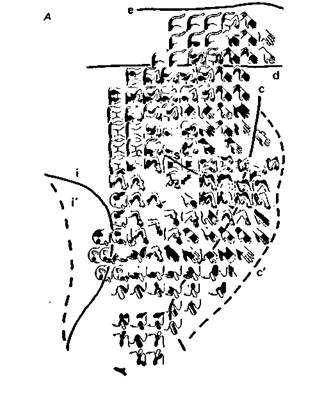

матически представил их рисунками [57]. На схеме, приведенной на рис. 5.27, А, изображения тех частей тела, в которых возникает сократительный ответ, наложены на участки коры, которые при этом подвергались стимуляции (обратите внимание, что корковые двигательные представительства перекрываются). Дальнейшим упрощением стало наложение на кору мозга соответствующим образом ориентированного силуэта всего тела (рис. 5.27, Б). Такой способ символического отражения соматотопии в виде маленькой обезьянки («симиускулуса») облег- чает запоминание наиболее важных (сильно упрощенных) характеристик двигательной области. Размеры различных частей тела на схеме пропорциональны их корковому представительству; оно особенно обширно у мышц лица, кисти и стопы. Это искажение пропорций убедительно свидетельствует о том, что двигательная регуляция частей тела, обладающих наибольшей свободой движений, требует участия более обширных участков коры мозга. Двигательные карты коры мозга человека составлены по данным, полученным во время ГЛАВА 5. ДВИГАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 121 нейрохирургических операций [16]; двигательный гомункулус (рис. 5.27, В) представляет собой еще более утрированную карикатуру; огромные кисти отражают нашу способность к сложным манипуляциям различными орудиями (см. также сенсорный гомункулус на рис. 9.24).

|