ЧАСТЬ II. ДВИГАТЕЛЬНЫЕ И ИНТЕГРАТИВНЫЕ ФУНКЦИИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

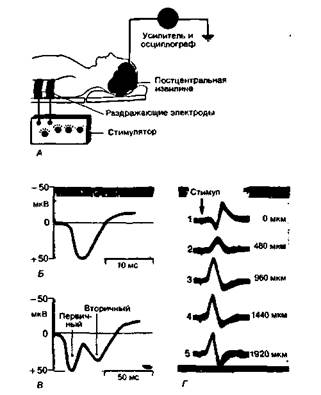

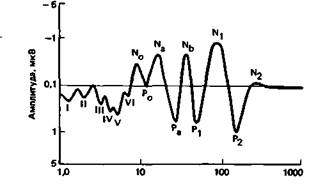

возникающие, как правило, в ответ на какие-либо психологические, двигательные или сенсорные процессы; это так называемые потенциалы событий (ПС) [25]. Как правило, их амплитуда настолько мала, что обнаружить их можно только после суммирования нескольких последовательных записей. С примерами ПС -потенциалами готовности и ожидания, а также преддвигательным положительным отклонением -мы уже сталкивались в гл. 5. События, с которыми они связаны, происходят в ходе подготовки и выполнения целенаправленных движений. Колебания потенциала, возникающие в ЦНС в ответ на раздражение рецепторов, периферических нервов, сенсорных трактов и ядер или других сенсорных структур, называются вызванными потенциалами (ВП) [48]. После стимуляции периферических соматических нервов или рецепторов в сенсомоторных областях коры (SI, SII) можно зарегистрировать медленные, двухфазные (положительно-отрицательные), так называемые соматические вызванные потенциалы (СоВП) (рис. 6.9). Первое-положительное-отклонение, или первичный вызванный потенциал,возникает лишь в узко ограниченном участке коры, соответствующем проекционной зоне раздражаемой точки (например, при стимуляции кожного нервав соответствующей соматотопической зоне постцентральной извилины). Второе, более длительное отклонение (рис. 6.9, В, Г) вторичный вызванный потенциал- охватывает обширную корковую область. Что касается механизма возникновении ВП,то, согласно общепринятому мнению, они, как и волны ЭКоГ, отражают не импульсацию, а прежде всего синоптическую активность нервных клеток. Так, если продвигать регистрирующий микроэлектрод от поверхности вглубь коры (рис. 6.9, Г), форма ВП будет меняться: первоначальное положительное отклонение исчезнет и вместо него появится первичная отрицательная волна с коротким латентным периодом. Это свидетельствует о том, что, как и следовало ожидать (см. с. 136). афферентные импульсы приводят прежде всего к деполяризации нейронов внутреннего зернистого слоя (IV). Значение регистрации ВП для клинической диагностики заключается в возможности судить по этим данным о сохранности периферических сенсорных и подкорковых путей. Рассмотрим, например, слуховой вызванный потенциал (СлВП; рис. 6.10). В нем можно выделить шесть отчетливых положительных зубцов, каждый из которых отражает активность одного из последовательных звеньев слухового пути (см. рис. 12.13). Зубец I приписывают активности слухового нерва, II—кохлеарного ядра, III -ядра верхней оливы. Зубцы IV и V, как полагают, связаны с активностью латеральных чечевицеобразных ядер и нижних холмиков четверохолмия. Зубец VI предположительно генерируется на уровне таламуса. Лишь после развития этого «стволового СлВП»

возникает более поздний ВП, отражающий активность коры (здесь мы его подробно не описываем). Аналогично СоВП (рис. 6.9) и СлВП (рис. 6.10) можно зарегистрировать и использовать для диагностики зрительные вызванные потенциалы (ЗрВП). Они сложнее и более изменчивы, так как глаз получает и направляет к первичным и вторичным проекционным зонам больший объем информации (об освещенности, цвете, контуре, контрасте и т. д.). В неврологии, офтальмологии и психофизиологии ЗрВП вызывают преимущественно вспышками света, однако применяются также стимулы типа шахматной доски и полосатых узоров [4, 25, 40]. ГЛАВА 6. ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 139

|