Определение температуры газов на выходе из топки

Температура газов на выходе из топки - следствие процесса теплопередачи в топке. Оптимальные значения температуры на выходе из топки находятся в пределах 900-1150°C. Верхний предел, чтобы избежать шлакования конвективной поверхности труб, должен быть на 50—100° ниже температуры размягчения золы. Нижний предел обусловливается устойчивостью процесса горения и минимальным значением потерь от химического и механического недожога. Если температура на выходе из топки ниже приведенного значения, то необходимо уменьшить лучевоспринимающую поверхность нагрева. В этом случае устраивают либо своды, либо защитные стенки, либо выносные топки. При повышении температуры на выходе из топки выше температуры размягчения золы эту поверхность желательно увеличить (одним из способов увеличения этой поверхности является применение экранов). Таким образом, цель расчета теплопередачи в топке заключается в том, чтобы обеспечить требуемую температуру в топке и определить необходимую лучевоспринимающую поверхность нагрева или, наоборот, проверить температуру газов на выходе из топки по заданной поверхности нагрева. Температура газов на выходе из топки определяется по нормативному методу, приведённому в тепловом расчёте котельных агрегатов, и с последующими его уточнениями.

Если задается температура газов на выводе из топки, то величина лучевоспринимающей поверхности определяется по формуле

При заданной лучевоспринимающей поверхности значение температуры газов на выходе из топки определяется по формуле

Величины, входящие в формулы (2.6.1) и (2.6.2): 1. Расчетный расход топлива Вр в кг/ч, сжигаемого под одним котлом, определяется по формуле (2.4.3). 2. Количество тепла, выделяемое в топке за счёт излучения

Как здесь, так и в формуле (2.5.2) величину коэффициента сохранения тепла φ находят из выражения (2.1.4). Теплосодержание дымовых газов при теоретической температуре горения 3. Величину условного коэффициента загрязнения 4. Абсолютную теоретическую температуру горения и абсолютную температуру на выходе из топки подсчитывают так:

5. Среднюю суммарную теплоемкость продуктов горения определяют из выражения

6. Величину расчетного коэффициента М, зависящего от относительной высоты положения максимальной формы температурной зоны топочных газов Х и формы температурного поля, определяют по формуле М=А—ВХ. (2.6.5) Ориентировочно при сжигании твёрдого топлива в слое и сжигании мазута и газа значения А и В можно принимать равными: А=0, 52 и В=0, 3. Величину подсчитывают из выражения

где h1 - раcстояние от нижней плоскости топки до плоскости максимальных температур топочных газов; при слоевом сжигания за нижнюю плоскость топки принимается плоскость, расположенная на уровне колосниковой решетки, для этой же плоскости характерна зона наиболее высоких температур, следовательно, в этом случае h1=0 и X==0; h2 - расстояние от нижней плоскости топки до центра входного отверстия дымовых газов в первых газоходах. При сжигании мазута и газа за нижнюю плоскость топки принимают плоскость пода, а зона высших температур газов считается по оси горелок. 7. Степень черноты топки для слоевых топок

для камерных топок

как видно, для нахождения степени черноты топки, в свою очередь, необходимо определить ряд величин. 8. Степень черноты факела

где т— значение коэффициента, зависящего от рода топлива и способа его сжигания; подбирается по табл. 2.6.1 Таблица 2.6.1 Значение коэффициента m

Степень черноты газовых компонентов в

где основание натуральных логарифмов е =2, 718, давление в топке P=1 ата (при работе без наддува); величина коэффициента ослабления лучей топочной средой k определяется: для светящегося пламени

для несветящегося пламени

В формуле (2.6.12) значение коэффициента ослаблении лучей трехатомными газами определяют по номограмме (рис.2.6.1), найдя предварительно по таблице 2.2.1 объёмную долю водяных паров

При работе котлов без наддува суммарное парциальное давление трехатомных газов численно равноих объёмной доле, т. е. (при P=1 ата)

Эффективную толщину излучающего слоя S определяют по формуле

где

Степень черноты топочной среды α может быть найдена также по номограмме рис.2.6.2.

Рис.2.6.2. Номограмма для определения степени черноты топочной среды α

Рис. 2.6.3. График для определения значения углового коэффициента облучения однородного гладкотрубного экрана 1- при 2 — то же. при 3 - тоже, при 4— то же, при 5 - при

9. Степень экранирования топки φ определяют до формулам: для слоевой топки

для камерной топки

10. Величину

11. Поверхность HЛ, воспринимающую лучистое тепло, опрёделяют по формуле

где х - величина углового коэффициента экрана. Площадь стены

Для экрана двустороннего облучения

Величину углового коэффициента экрана х определяют для настенных экранов по кривым рис. 2.6.3 с учетом излучения обмуровки. Для лучевоспринимающей поверхности котельного пучка угловой коэффициент берут равным 1. Итак, рассмотрены все величины, входящие в формулы (2.6.1) и (2.6.2). Если по формуле(2.6.1) определяется неизвестная лучевоспринимающая поверхность HЛ, то для оценки степени черноты топки α Т предварительно задаются степенью экранирования топки После расчета топки необходимо проверять соответствие между ориентировочно принятой степенью экранированиятопки полученной в результате расчета, при этом расхождение не должно превышать ±5%. Найдя полную лучевоспринимающую поверхность

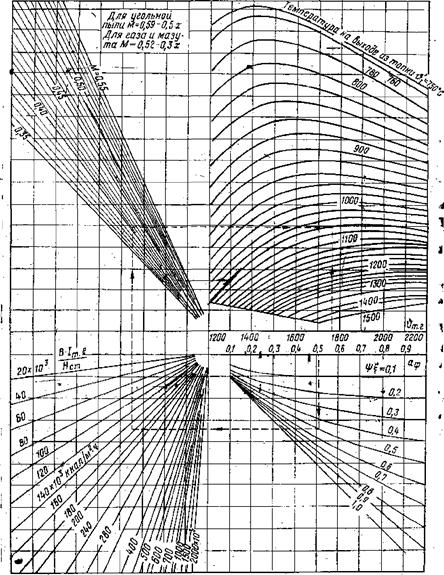

Если же расчет ведут по формуле (2.6.2), то по чертежам определяют объем и лучевоспринимающую поверхность топки, а затем находят степень экранирования топки. Чтобы найти степень черноты факела α Ф и среднюю суммарную теплоемкость продуктов горения (V с)ср, приходится предварительно задаваться температурой на выходе из топки. Если температура на выходе из топки, найденная по формуле (2.6.2), будет отличаться от заданной более чем на 100°, то значения величин (V с)ср и α Ф следует исправить соответственно полученной температуре и после этого снова определить температуру на выходе из топки. Вместо решения уравнения (2.6.2) можно воспользоваться номограммой, приведенной на рис. 2.6.4.

Рис. 2.6.4 Номограмма для определения температуры дымовых газов на выходе из топки

|

(2.6.1)

(2.6.1) (2.6.2)

(2.6.2) в ккал/кг (или ккал/м3), определяют по формуле

в ккал/кг (или ккал/м3), определяют по формуле ккал/кг. (2.6.3)

ккал/кг. (2.6.3) подсчитывают по формуле (2.2.1). Теплосодержание дымовых газов по выходе из топки

подсчитывают по формуле (2.2.1). Теплосодержание дымовых газов по выходе из топки  определяют по

определяют по  -диаграмме, по заданному значению коэффициента избытка воздуха

-диаграмме, по заданному значению коэффициента избытка воздуха  и по предварительнопринимаемой температуре

и по предварительнопринимаемой температуре  .

. ; принимают в зависимости от рода сжигаемого топлива и типа экранных поверхностей: для гладкотрубных экранов при сжигании газообразного топлива

; принимают в зависимости от рода сжигаемого топлива и типа экранных поверхностей: для гладкотрубных экранов при сжигании газообразного топлива  , а при сжигании жидкого и твёрдого топлива в слое

, а при сжигании жидкого и твёрдого топлива в слое

(2.6.4)

(2.6.4) (2.6.6)

(2.6.6) (2.6.7)

(2.6.7) (2.6.8)

(2.6.8) определяют из выражения

определяют из выражения (2.6.9)

(2.6.9) и

и  - степень черноты светящихся и несветящихся компонентов пламени;

- степень черноты светящихся и несветящихся компонентов пламени; и

и  определяют по формуле

определяют по формуле (2.6.10)

(2.6.10) (2.6.11)

(2.6.11) (2.6.12)

(2.6.12) и суммарную долю трёхатомных газов

и суммарную долю трёхатомных газов

(2.6.13)

(2.6.13) (2.6.14)

(2.6.14) - объем топочной камеры в м3;

- объем топочной камеры в м3; -полная поверхность стен топки в м2.

-полная поверхность стен топки в м2.

с учетом излучения обмуровки;

с учетом излучения обмуровки; ;

; ;

; ;

; и без учета излучения обмуровки

и без учета излучения обмуровки (2.6.15)

(2.6.15) (2.6.16)

(2.6.16) , характеризующую отношение площади зеркала горения R к лучевоспринимающей поверхности нагрева Нл, определяют по формуле

, характеризующую отношение площади зеркала горения R к лучевоспринимающей поверхности нагрева Нл, определяют по формуле (2.6.17)

(2.6.17) (2.6.18)

(2.6.18) - площадь стены, занятая экраном, в м2;

- площадь стены, занятая экраном, в м2; (2.6.19)

(2.6.19) (2.6.20)

(2.6.20) (или соответственно

(или соответственно  ), которую обычно принимают в пределах 0, 3-0, 8.

), которую обычно принимают в пределах 0, 3-0, 8. , изнее сначала вычитают лучевоспринимающую поверхность котельного пучка, а затем определяют из выражения(2.6.18) задаваясь значением углового коэффициента экрана (т. е. принимая определенное положение труб относительно стен обмуровки), поверхность экранированных стен. Далее, задаваясь диаметром d в м. и их шагом S в м, определяют фактически размещаемую поверхность нагрева Hфакт по формуле

, изнее сначала вычитают лучевоспринимающую поверхность котельного пучка, а затем определяют из выражения(2.6.18) задаваясь значением углового коэффициента экрана (т. е. принимая определенное положение труб относительно стен обмуровки), поверхность экранированных стен. Далее, задаваясь диаметром d в м. и их шагом S в м, определяют фактически размещаемую поверхность нагрева Hфакт по формуле (2.6.21)

(2.6.21)