Глава 5. Определение элементов остойчивости судна

і іх выкарыстанне ў бібліяграфазнаўстве Гістарычныя метады (гісторыка-параўнальны, гісторыка-храналагічны, гісторыка-функцыянальны), сістэмны метад, дзейнасны падыход (метад), метад класіфікацыі, бібліяграфічнага мадэлявання, кантэнт-аналіз, бібліяметрычны метад. Асаблівасці іх выкарыстання ў бібліяграфічных даследаваннях. 11. Бібліяграфічны метад і яго спецыфіка Метады навукова-практычнай бібліяграфічнай дзейнасці: бібліяграфічнае згортванне інфармацыі, бібліяграфічны пошук, спосаб групоўкі бібліяграфічных запісаў, метады інфармавання, бібліяграфічнай рэкамендацыі. Паняцце “бібліяграфічная арыентацыя” як усеагульны метад бібліяграфіі.

12. Бібліяграфічныя законы, заканамернасці і прынцыпы Погляды М.Г.Вохрышавай на структуру законаў і заканамернасцей, якія ўздзейнічаюць на бібліяграфію. Законы, заканамернасці і прынцыпы бібліяграфіі ў дакументаграфічнай канцэпцыі А.П.Коршунава. Асноўны закон, заканамернасці і прынцыпы бібліяграфіі ў кагніталагічнай канцэпцыі В.А.Факеева. Заканамернасці і прынцыпы бібліяграфіі ў трактоўцы М.Г.Вохрышавай.

13. Інфармацыйна-кнігазнаўчая канцэпцыя бібліяграфіі Погляды А.І.Барсука і Э.К.Бяспалавай на сутнасць бібліяграфіі, яе аб’ект. Метасістэма бібліяграфіі, агульная функцыя. Узаемасувязь бібліяграфіі з навукай, метадалагічныя асновы канцэпцыі, азначэнне паняцця “бібліяграфія”.

14. Інфармацыйна-культуралагічная і кагнітаграфічная канцэпцыі бібліяграфіі Параўнальны аналіз культуралагічнай і кагнітаграфічнай канцэпцый з пункту гледжання метасістэмы бібліяграфіі, яе сутнасці і статуса, аб’екта, вынікаў бібліяграфіі. Метадалагічныя асновы і канцэпцыі, функцыянальная структура. Вядучыя вучоныя, якія прымалі ўдзел у распрацоўцы гэтых канцэпцый. ЛІТАРАТУРА

Р а з д з е л І. Агульнапрафесійныя і спецыяльныя дысцыпліны

Тэорыя, арганізацыя і тэхналогія бібліяграфічнай дзейнасці

Библиотечное дело: терминологический словарь / Рос. гос. б-ка. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1997. – 168 с. Вохрышева, М.Г. Библиографоведение на границе веков. методологические аспекты / М.Г.Вохрышева // Библиогр. – 1999. – № 6. – С. 3–14. Вохрышева, М.Г. Теория библиографии: учеб. пособие / М.Г.Вохрышева. – Самара, 2004. – 367 с. ГОСТ 7.0–99. СИБИД. Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и определения. – (СТБ ГОСТ 7.0–2004. СИБИД. Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и определения). – Введ. 1.06.2000. – Мн., 1999. – 23 с. Зыгмантовіч, С.В. Універсальныя бібліяграфічныя дапаможнікі / С.В.Зыгмантовіч // Бібліяграфічныя дапаможнікі Беларусі ў 2001–2005 гадах: агляды: дадатак да “Паказальніка бібліяграфічных дапаможнікаў Беларусі. 2005”. – Мн., 2006. – С. 5–13. Зыгмантовіч, С.В. Арганізацыя і тэхналогія бібліяграфічнай дзейнасці: вуч. дапам. / С.В.Зыгмантовіч. – Мн., 2006. – 324 с. Коготков, Д.Я. Библиографическая деятельность библиотек: организация, управление, технология: учебник / Д.Я.Коготков. – СПб.: Профессия, 2004. – 304 с. Коршунов, О.П. Библиографоведение. Общий курс: учеб. для вузов: в 2 ч. / О.П.Коршунов. – М., 2001. – Ч. 1–2. Коршунов, О.П. Принципы библиографической деятельности / О.П.Коршунов // Мир библиогр. – 2000. – № 5. – С. 11–13. Краеведческие указатели и БД // Справочник библиографа. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб., 2003. – С. 420–431. Краязнаўчая дзейнасць бiблiятэк: метад. рэкамендацыi / НБ Беларусi; склад. Р.М.Чыгірова, М.У.Сокал. – Мн., 1994. – 102 с. Лявончыкаў, В.Е. Тлумачальны слоўнік бібліятэчных і бібліяграфічных тэрмінаў / В.Е.Лявончыкаў, Л.А.Дзямешка, Р.І.Саматыя. – Мн., 2003. – 230 с. Мамонтов, А.В. Краеведческая библиография: учебник / А.В.Мамонтов, Н.Н.Щерба. – М., 1989. – С. 90–177. Михлина, И.И. Основные понятия краеведческой библиографии: учеб.-метод. пособие / И.И.Михлина. – М., 2002. – 80 с. Фокеев, В.А. Библиографическое знание и библиографическая информация / В.А.Фокеев // Библиогр. – 1993. – № 1. – С. 33–41. Фокеев, В.А. Культурологическая концепция библиографии / В.А.Фокеев // Библиогр. – 1994. – № 4. – С. 124–134. Інфармацыйна-бібліяграфічнае забеспячэнне галіновых комплексаў

Алешин, Л.И. Электронные базы данных персоналий / Л.И.Алешин // Библиогр. – 1999. – № 1. – С. 28–30. Бібліяграфічныя дапаможнікі Беларусі ў 2001–2005 гадах: агляды: дадатак да “Паказальніка бібліяграфічных дапаможнікаў Беларусі, 2005” / Нац. кн. палата Беларусі. - Мн., 2006. – 64 с. - Са зместу: Даніленка, Л.І. Бібліяграфічныя дапаможнікі па сацыяльных і гуманітарных навуках. – С. 14–24; Даніленка, Л.І. Бібліяграфічныя дапаможнікі па эканоміцы і эканамічных навуках. – С. 25–28; Даніленка, Л.І. Бібліяграфічныя дапаможнікі па праве і юрыдычных навуках. – С. 29–32; Даніленка, Л.І. Бібліяграфічныя дапаможнікі па адукацыі і педагагічных навуках. – С. 33–37; Кузьмініч Т.В. Бібліяграфічныя дапаможнікі па гісторыі і гістарычных навуках. – С. 59–63. Брежнева, В.В. Информационное обслуживание: продукты и услуги, предоставляемые библиотеками и службами информации предприятий / В.В.Брежнева, В.А.Минкина. – СПб., 2004. – С. 23–45; 105–116. Иванова, И.В. Анализ использования информационных ресурсов РНТБ / И.В.Иванова // Информационный бюллетень РНТБ. – 2004. – № 2. – С. 13–16. Головко, Г.В. Долгий путь к базе данных / Г.В.Головко // Мир библиогр. – 1999. – № 6. – С. 24–26. Давыдова, М.И. Краеведческая литературная библиография / М.И.Давыдова // Мир. библиогр. – 2002. – № 2. – С. 59–62. Даниленко, Л.И. Издание сборников правовых актов в Республике Беларусь: тенденции ХХI века / Л.И.Даниленко // Беларуская кніга ў кантэксце сусветнай кніжнай культуры: зб. навук. арт.: у 2 ч. – Мн.: Бел. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, 2006. – Ч. 2. – С. 125–134. Добрынина, Н. Читатель художественной литературы (Концепция С.А.Трубникова и современность) / Н.Добрынина // Вести библиотечной Ассамблеи Евразии: науч.-практ. журн. – 2003. – № 3. – С. 81–84. Миллер, О.В. К вопросу о специфике справочно-библиографического обслуживания специалистов-филологов / О.В.Миллер // Справочно-библиографическое обслуживание: традиции и новации. – СПб., 2007. – С. 76–86. Положение о порядке распространения правовой информации в Республике Беларусь: утв. Указом Президента Респ. Беларусь 01.12.1998 г. № 565 // Сборник действующих нормативных правовых актов Президента Республики Беларусь. 1994–2000: официальное изд. – Мн., 2001. – С. 289–297. Справочник библиографа / под ред. В.А.Минкиной. – СПб., 2002. – С. 27–59. Справочник информационного работника / под ред. Р.С.Гиляревского, В.А.Минкиной. – СПб., 2005. – С. 26–28, 111–121. Аўтаматызаваныя бібліятэчна-інфармацыйныя сістэмы і сеткі Алешин, Л.И. Автоматизация в библиотеке: учеб. пособие / Л.И.Алешин - М., 2001. – Ч. 1. – 172 с.; Ч. 2. – 144 с. Воройский, Ф.С. Основы проектирования автоматизированных библиотечно-информационных систем / Ф.С.Воройский.– М., 2002.– 384 с. Ильина, С.В. Разработка национальной базы авторитетных данных в Беларуси / С.В.Ильина // Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры. - 2003. - № 2. - С. 106-110. Олейник, Г.Н. Белорусский национальный МARC – совместимый обменный формат библиографических записей BELMARC в информационном обеспечении сводного электронного каталога библиотек Беларуси / Г.Н.Олейник, С.В.Ильина // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: материалы 5-й юбил. междунар. конф. “Крым - 98”. - М., 1998. - Т. 2. - С. 619-623. Руководство по UNIMARC = UNIMARC Manual / Международная федерация библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА); пер. с англ. авт. коллективом под рук. А.И.Земскова, Я.Л.Шрайберга. - М., 1992. - 319 с. Скипор, И.Л. Лингвистическое обеспечение корпоративных библиотечно-информационных систем и сетей / И.Л.Скипор, Е.А.Сбитнева // Науч. и техн. б-ки. - 2004. - № 4. - С. 28-41. Хохлова, Н.В. Информатика / Н.В.Хохлова, Устименко, Б.В.Петренко. – Мн., 1990. – С. 32–50. Яцэвіч, М.А. Рынак АБІС Беларусі: структурна-функцыянальны аналіз / М.А.Яцэвіч // Бібліятэчны свет. – 2002. – № 3. – С. 35-40. Р а з д з е л IІ. Дысцыпліны спецыялізацый Бібліятэчнае абслугоўванне дзяцей і юнацтва Библиотечно -библиографические знания – школьникам: практ. пособие. – М., 1989. – С. 1–17. Бондаревич, Т.В. Компьютерные технологии в работе школьной библиотеки / Т.В.Бондарева // Школьная библиотека. – 2004. – № 3. – С. 12–13. Гендина, Н.И. Формирование информационной культуры личности в библиотеках и образовательных учреждениях: учеб.-метод. пособие / Н.И.Гендина, Н.И.Комкова, И.Л.Скипор, Г.А. Стародуб. – М., 2003. – С. 1–24. Гречко, Г.С. В партнёрстве со школой / Г.С.Гречко // Библиография. – 2000. – № 2. – С. 75–81. Добрынина, Н.Е. По ступенькам культуры чтения / Н.Е.Добрынина // Библиотековедение. – 2000. – № 1. – С. 51–57. Единый информационно-поисковый аппарат (единая система каталогов и картотек в детской библиотеке) // Мир библиотек сегодня. – М., 1999. – Вып. 3. – С. 24–25. Касінская, А.І. Краязнаўчая бібліяграфія ва ўмовах інфармацыйных тэхналогій: традыцыі і навацыі / А.І.Касінская // Абласныя бібліятэкі: актуальныя аспекты дзейнасці. – Мн., 2004. – С. 38–45. Колпакова, Л. Электронные банки данных для детей и юношества / Л.Колпакова // Библиотека. – 1999. – № 1. – С. 40–42. Корнаухова, Л.Ф. От прошлого к настоящему: рекомендательные указатели для детей / Л.Ф.Корнаухова // Мир библиографии. – 2002. – № 2. – С. 45–46. Кузьмініч, Т.В. Інфармацыйная культура асобы: вучэб. дапам. / Т.В.Кузьмініч. – Мн., 2002. – С. 1–20. Несцяровіч, Л.В. Школьныя і дзіцячыя бібліятэкі: інавацыі ва ўзаемадзеянні / Л.В.Несцяровіч // Бібліятэка прапануе. – 2002. – № 2. – С. 27–33. Рыбина, Е.Ф. Библиография литературы для детей и юношества: учеб. пособие / Е.Ф.Гречко. – М., 2004. – С. 189–202. Сомова, Т.Н. Краеведческая деятельность детской библиотеки: учеб.-практ. пособие / Т.Н.Сомова. – М., 2006. – 88 с. Томашева, Е.Н. Краеведческие библиографические ресурсы в помощь работе с детьми / Е.Н.Томашева // Библиография. – 2007. – № 3. – С. 98–105. Томашева, Е.Н. Краеведческая библиография детской литературы: пробемы развития / Е.Н.Томашева // Библиография. – 2003. – № 1. – С. 48–54. Томашева, Е.Н. Краеведческая библиотечно-библиографическая деятельность детских библиотек: учеб. пособие / Е.Н.Томашева. – СПб., 1996. – 89 с. Третьякова, Т.Н. Электронные ресурсы детской библиотеки: создание и использование / Т.Н.Третьякова, Е.В.Стрелкова // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире (Судак, 7–15 июня 1997 г.). – 1997. – Т. 2. – С. 434–437. Чудинова, В.П. Дети и Интернет в библиотеке / В.П.Чудинова // Библиотековедение. – 2000. – № 5. – С. 51–64. Шепухина, Л.Ю. Обучение информационным технологиям в детских библиотеках / Л.Ю.Шепухина // Современные пользователи автоматизированных информационно-библиотечных систем. – СПб., 2000. – С. 55–58. Маркетынг бібліятэчнай справы

Борхард, К. Концепция маркетинга для публичных библиотек / К.Борхард и др. – М., 1993. – 143 с. Галковская, Ю.Н. Правовое обеспечение деятельности библиотек в Республике Беларусь: науч.-практ. пособие / Ю.Н.Галковская. – Мн., 2008. – 215 с. Герасимова, Л.Н. Маркетинг информационных продуктов и услуг: учеб.пособие: в 2 ч. / Л.Н.Герасимова. – М., 1995. – Ч.1: Основы маркетинговой деятельности. – 71 с.; Ч.2: Информационные ресурсы маркетинга. – М., 1997. – 115 с. Гордукалова, Г.Ф. Информационные ресурсы гуманитарных наук: экономика: учеб. пособие / Г.Ф.Гордукалова. – СПб., 2000. – Вып. 1. – 259 с. Даніленка, Л.І. Бібліяграфічныя дапаможнікі па сацыяльных і гуманітарных навуках / Л.І.Даніленка // Паказальнік бібліяграфічных дапаможнікаў Беларусі: 2000: дзярж. бібліягр. паказ. / Нац. кн. палата Беларусі. – Мн., 2001. – С.7–13. Дворкина, М.Я. Современная библиотека: инновационное развитие / М.Я.Дворкина // Библиотековедение. – 2006. – № 5. – С. 30–33. Ивлиева, Т.Н. Государственные инвестиции в социокультурной сфере и библиотеки / Т.Н.Ивлиева, Е.В.Смолина // Библиотековедение. – 2007. – № 3. – С. 36–40. Качанова, Е.Ю. Инновационно-методическая работа библиотек: учеб. пособие / Е.Ю.Качанова; Харьков. гос. ин-т искусства и культуры; науч. ред. А.Н.Ванеев. – СПб., 2007. – 336 с. Клюев, В.К. Маркетинг в системе управления библиотекой: учеб. пособие / В.К.Клюев, Е.М.Ястребова. – М., 1995. – 132 с. Мотульский, Р.С. Библиотечная статистика: проблемы и решения/ Р.С. Мотульский // Библиотечное дело – 2002: тез. докл. Междунар. науч. конф., Москва, 24–25 апреля 2002 г. – М., 2002. – С. 28–63. Нормативно- правовое обеспечение деятельности библиотек в зарубежных странах: сб. / сост.: Е.И.Кузьмин, В.Р.Фирсов. – М., 2003. – 212 с. Оценка эффективности работы публичных библиотек: проект пособия, подготовленный Ником Муром / ЮНЕСИТ, ЮНЕСКО – (Париж, 1989. – 76 с.). – М., 1990. – 76 с. Пераверзева, Ю.А. Бібліятэкі і сацыяльнае партнёрства / Ю.А.Пераверзева // Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтваў. – 2007. – № 8. – С. 133–140. Пераверзева, Ю.А. Змястоўна-арганізацыйныя аспекты падрыхтоўкі работнікаў школьных бібліятэк да выкарыстання пазабюджэтнага фінансавання / Ю.А.Пераверзева // Веснік адукацыі. – 2008. – № 1. – С. 58–63. Пераверзева, Ю.А. Прававая база бібліятэчнага фандрэйзінгу ў Рэспубліцы Беларусь / Ю.А.Пераверзева // Бібліятэчны свет. – 2007. – № 3. – С. 30–32. Пилко, И.С. Основы библиотечной технологии: учеб.-метод. пособие / И.С.Пилко. – М., 2003. – 176 с. Раковецкая, Л. Маркетынг у публічнай бібліятэцы / Л.Раковецкая // Бібліятэчны свет. – 1997. – № 3. – С. 3. Редькина, Н.С. Библиотечный технологический консалтинг / Н.С.Редькина // НТБ. – 2006. – № 5. – С. 26–34. Суслова, И.М. Библиотека в системе некоммерческого маркетинга: уч.-метод. пособие / И.М.Суслова. – М., 2003. – 160 с. Чуприна, Н.Т. Универсальная библиотека: инновационная деятельность в профессиональной практике: науч.-практ. пособие. – М., 2004. – С. 7–29, 54–75.

Інфармацыйнае забеспячэнне навукова-тэхнічнага і медыцынскага комплексу О техническом нормировании и стандартизации: Закон РБ № 262 – 3, утв. 5 января 2004 // Национальный реестр правовых актов РБ. – 2004. – № 4. – С. 26–37. Блюменау, Д.И. Информационный анализ/синтез для формирования вторичных документов / Д.И.Блюменау. – СПб., 2002. – С. 25–32, 88–104, 131–132. Воробей, И.А. Национальный фонд стандартов: от библиотеки стандартов до современной информационной системы / А.И.Воробей // Новости. Стандартизация и сертификация. – 2003. – № 5. – С. 14–17. Даніленка, Л.І. Бібліяграфічныя дапаможнікі па эканоміцы і эканамічных навуках / Л.І.Даніленка // Бібліяграфічныя дапаможнікі Беларусі ў 2001–2005 гадах: агляды: дадатак да “Паказальніка бібліяграфічных дапаможнікаў Беларусі, 2005”. - С. 25–28. Колесников, А.П. Патентная документация Республики Беларусь / А.П.Колесников // Интеллектуальная собственность. – 1998. – №1. – С. 10–16. Соловей, В.В. Патентные фонды Витебской ОНТБ в помощь инновационной деятельности / В.В.Соловей // Информационный бюллетень РНТБ. – 2008. – № 1. – С. 50–51. Бібліятэчна-бібліяграфічнае краязнаўства Бученков, А.Н. Советское краеведческое библиографоведение / А.Н.Бученков. – М., 1984. – С. 102–136. Демидова, С.Е. Краеведческий документ: библиотечная обработка: учеб.-практ. пособие / С.Е.Демидова. – М., 2006. – 104 с. Кавенька, Т.С. Карыстальнікі краязнаўчай інфармацыі / Т.С.Кавенька // Краязнаўства Берасцейшчыны: стан і перспектывы развіцця: матэрыялы круглага стала, Брэст, 12 снежня 2006 г. – Брэст, 2007. – С. 45–47. Касінская, А.І. Краязнаўчая бібліяграфія ва ўмовах інфармацыйных тэхналогій: традыцыі і навацыі / А.І.Касінская // Абласныя бібліятэкі: актуальные аспекты дзейнасці. – Мн., 2004. – С. 38–45. Краеведческий каталог // Справочник библиотекаря. – СПб., 2005. – С. 155–156. Краеведческие указатели и БД // Справочник библиографа. – СПб., 2003. – С. 420–432. Краязнаўчая дзейнасць бібліятэкі: метад. рэкамендацыі / Нац. б-ка Бел.; складальнікі Р.М.Чыгірова, М.У.Сокал. – Мн., 1994. – С. 43–60. Кушнаренко, Н.Н. Краеведческая деятельность библиотеки: учеб. пособие / Н.Н.Кушнаренко. – М., 1993. – С. 57–78. Мамонтов, А.В. Краеведческая библиография: учебник / А.В.Мамонтов, Н.Н.Щерба. – М., 1989. – C. 96–161. Михлина, И.И. Основные понятия краеведческой библиографии: учеб.-метод. пособие / И.И.Михлина. – М., 2002. – 80 с. Особенности организации и ведения краеведческих каталогов // Библиотечные каталоги: метод. материалы / Э.Р.Сукиасян. – М., 2002. – С. 112–113. Суворова, А.В. Некоторые методологические аспекты библиографоведения местной периодической печати / А.В.Суворова // Актуальные вопросы краеведческой библиографии при подготовке библиографических пособий в РСФСР / Гос. публ. б-ка. – Л., 1985. – С. 42–58.

Аўтаматызаваныя бібліятэчныя і інфармацыйныя сістэмы Воройский, Ф.С. Основы проектирования автоматизированных библиотечно-информационных систем / Ф.С.Воройский. – М., 2002. – 384 с. Воройский, Ф.С. Разработка средств организационно-технологического обеспечения АБИС / Ф.С.Воройский // Науч. и техн. б-ки. – 2001. – № 9. – С. 71–85. Гедранович, В.В. Технология организации, хранения и обработки данных / В.В.Гедранович, Ю.В.Змеева. – Мн., 2004. – 160 с. Гиляревский, Р.С. Основы информатики: курс лекций / Р.С.Гиляревский. – М., 2003. – 320 с. Глухов, В.А. Электронные библиотеки. Организация, технология и средства доступа / В.А.Глухов // Науч.-техн. инф. Сер. 1. – 2000. – № 10. – С. 1–8. Государственная программа информатизации Республики Беларусь на 2003 – 2005 годы и на перспективу до 2010 года “Электронная Беларусь”: пост. Совмина Республики Беларусь от 27.12.2002 г. // Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь. – 2003. – № 3. – С. 89. Зайцева, Е.М. Лингвистическое обеспечение АБИС: шаги на месте и движение вперёд в сравнении с другими информационными системами / Науч. и техн. б-ки. – 2004. – № 2. – С. 5–9. Земсков, А.Н. Электронные библиотеки: учебник для студ. вузов / А.Н.Земсков, Я.Л.Шрайберг. – М., 2003. – 352 с. Ильина, С.В. Разработка национальной базы авторитетных данных в Беларуси / С.В.Ильина // Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры. – 2003. – № 2. – С. 106–110. Левчук, Е.А. Технологии организации, хранения и обработки данных: учеб. пособие / Е.А.Левчук. – Мн., 2005. – 234 с. Маршак, Б.И. Современные проблемы разработки и внедрения автоматизированных библиотечно-информационных систем: системный подход и оценка программного окружения / Б.И.Маршак // Научные и технические библиотеки. – 2003. – № 2. – С. 5–11. Майстрович, Т.В. Электронные библиотеки: принципы создания / Т.В.Майстрович. – М., 2007. – 284 с. (http: // www.zaid.ru) Нешитой, В.В. Исследование ранговых распределений / В.В.Нешитой // НТИ. Сер. 2. – 1985. – № 2. – С. 16–20. Нешитой, В.В. Методы статистического анализа на базе обобщённых распределений: учеб.-метод. пособие / В.В.Нешитой. – Мн., 2001. – 168 с. Нешитой, В.В. Система непрерывных распределений в информатике и лингвистике / В.В.Нешитой // НТИ. Сер. 2. – 1984. – № 3. – С. 1–6. Нешитой, В.В. Универсальные законы рассеяния и старения публикаций / В.В.Нешитой // Веснік Бел. дзярж. ун-та культ. і маст.− 2007. − № 8.− С. 128–133. Русак, И.М. Технические средства ПЭВМ / И.М.Русак, В.П.Луговский. – Мн., 1996. – 120 с. Сетевые операционные системы и их администрирование: курс лекций / Витебск, 2005. – 234 с. Сети ЭВМ: курс лекций / ВГТУ. – Витебск, 2005. – 220 с. Системное программное обеспечение: курс лекций. – Витебск, 2005. – 190 с. Скляров, В.А. Программное и лингвистическое обеспечение ЭВМ. Системы общего назначения / В.А.Скляров. – Мн., 1992. – 462 с. Шрайберг, Я.Л. Интернет-ресурсы и услуги для библиотек: учеб. пособие для студентов / Я.Л.Шрайберг, М.В.Гончарова, О.В.Шлыкова.− М., 2000.− 140 с. Шрайберг, Я.Л. Основные положения и принципы разработки автоматизированных библиотечно-информационных систем и сетей: главные тенденции окружения, основные положения и предпосылки, базовые принципы: учеб.-практ. пособие / Я.Л.Шрайберг. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 2001. – 104 с. Яцевич, Н.А. Информатизация в библиотеках Беларуси: состояние и проблемы / Н.А.Яцевич // Бібліятэчны свет. − 1999. − № 2. − С. 21–24. Кнігазнаўства і менеджмент кніжнага гандлю Букинистическая торговля: учеб. для студентов вузов / под ред. А.А.Говорова, А.В.Дорошевич. – М., 1990. – 236 с. Данилова-Нитусова, О.Л. Внешняя форма книги в букинистической сценке: конспект лекций по курсу “Организация и ассортимент букинистической торговли” / О.Л.Данилова-Нитусова. – М., 1980. – 18 с. Збралевич, Л.И. Развитие книготорговой библиографии / Л.И.Збралевич. – Мн., 1982. – 18 с. Клипеков, С.А. Бумага / С.А.Клипеков, В.И.Листратенко // Книговедение: энциклопед. словарь. – М., 1982. – С. 94–96. Осипов, В.О. Книготоровая библиография: учеб. пособие / В.О.Осипов. – М., 1973. – 262 с. Осипов, В.О. Русская книготорговая библиография до начала ХХ века / В.О.Осипов. – М., 1983. – 232 с. Порядина, М.Е. Книжный форум “Издатели – детям” / М.Е.Порядина // Библиография. – 2008. – № 4. – С. 145–146. Праздник книги // Мир библиографии. – 2007. – № 6. – С. 81–82.

Дзейнасць бібліятэк па арганізацыі вольнага часу Аксюцік, М.І. Сацыяльна-культурная дзейнасць: гісторыка-тэарэтычныя ўводзіны: падручнік / М.І.Аксюцік, Л.В.Каралькова. – Мн., 2002. – 109 с. Библиопсихология и библиотерапия / ред. Н.С.Мейжес, Н.Л.Карпова, О.Л.Кабачек.– М., 2005. – Сер. 1. – Вып. 6-7. – 480 с. Григорьев, А.Д. Социальная работа на Беларуси: история, опыт, проблемы / А.Д. Григорьев. – Мн., 2000. – 240 с. Диянская, Г.П. Библиотеки для слепых за рубежом / Г.П.Диянская // Аспекты обеспечения равного доступа к информации / Рос.гос.б-ка для слепых. – М., 1996. – 193 с. Домаренко, Е.В. Культурно-досуговая деятельность библиотеки: научно-практическое пособие / Е.В.Домаренко. – М., 2006. – 80 с. Жарков, А.Д. Технология культурно-досуговой деятельности библиотек: учеб.-метод. пособие / А.Д.Жарков. – М., 2008. – 190 с. Киселёва, Т.Г. Основы социально-культурной деятельности / Т.Г.Киселёва, Ю.Д.Красильников. – М., 2004. – 136 с. Марусич, Ж.В. Библиотечное обслуживание инвалидов по зрению средствами новых информационных технологий / Ж.В.Марусич.– М., 2004. – 94 с. Олзоева, Г.К. Массовая работа библиотек: учеб.-метод. пособие / Г.К.Олзоева. – М., 2006. – С. 23–104. Петушка, Н.Я. Тыфлабібліятэказнаўства як аснова тэорыі і практыкі бібліятэчнага абслугоўвання інвалідаў па зроку / Н.Я.Петушка // Весці Беларускага дзяржаўнага педагагічнага універсітэта. Сер. 1. Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія. – 2008. – № 2. – C. 33–38. Шапошников, А.Е. Библиотечное обслуживание инвалидов: история, современность, тенденции / А.Е.Шапошников. –М., 1992. – 210 с.

Навукова-метадычная дзейнасць бібліятэк Акилина, М. Книга в системе библиотековедческих понятий / М.Акилина // Библиотековедение. – 1999. – № 4. – С. 116–124. Баренбаум, И.Е. Основы книговедения: учеб. пособие / И.Е.Баренбаум. – Л., 1988. – 92 с. Беловицкая, А.А. Общее книговедение: учеб. пособие / А.А.Беловицкая. – М., 1987. – 256 с. Васильев, В.И. История книжной культуры: теор.-метод. аспекты / В.И.Васильев. – М., 2004. – 111 с. Вохрышева, М.Г. Теория библиографии: учеб. пособие / М.Г.Вохрышева. – Самара, 2001. – С. 201–231. Гречихин, А.А. Библиотипология как научное направление: особенности становления и развития в российском книговедении / А.А.Гречихин. – М., 2004. – 422 с. Доўнар, Л.І. Праблемнае поле беларускай кнігазнаўчай навукі і адукацыі / Л.І.Доўнар // Беларуская кніга ў кантэксце сусветнай кніжнай культуры: зб. навук. артыкулаў: у 2 ч. / БДУ культуры і мастацтваў. – Мн., 2006. – Ч. 2. – С. 204–209. Коршунов, О.П. Принципы библиографической деятельности / О.П.Коршунов // Мир библиографии. – 2000. – № 5. – С. 11–13. Крайденко, В.С. Библиотечные исследования: научные основы: учеб. пособие / В.С.Крайденко. – М., 1983. – 140 с. Лявончыкаў, В.Е. Беларуская кніга: падыходы да вызначэння зместу і аб’ему паняцця // Беларуская кніга ў кантэксце сусветнай кніжнай культуры / В.Е.Лявончыкаў: зб. навук. арт.: у 2 ч. // Бел. дзярж. ун-т кульутры і мастацтваў. – Мн., 2006. – Ч. 1. – С. 13–19. Фокеев, В.А. Библиография: теоретико-методологические основания: учеб. пособие для системы дополнительного библиотечно-информационного образования / В.А.Фокеев. – СПб., 2006. – С. 56–68. Фокеев, В.А. Ноосферно-культурологическая (когнитографическая) концепция библиографии / В.А.Фокеев // Российское библиографоведение: итоги и перспективы: сб. науч. ст. / науч. ред. Т.Ф.Лиховид. – М., 2006. – С. 207–230. Фокеев, В.А. Отечественное библиографоведение: науч.-практ. пособие / В.А.Фокеев. – М., 2006. – С. 77–86. Шаболина, М.В. Книговедение: опыт региональных изысканий / М.В.Шаболина. – М., 2006. – 159 с. Швецова-Водка, Т.Н. Типология книги / Т.Н.Швецова-Водка // Книга. Исследования и материалы. – М., 1983. – Вып. 46. – С. 40–59.

Вучэбнае выданне

БІБЛІЯГРАФАЗНАЎСТВА Праграма да дзяржаўных экзаменаў для студэнтаў ФІДК і ФЗН усіх спецыялізацый

Рэдактар І.В. Смяян Тэхнічны рэдактар А.У. Гіцкая

Падпісана ў друк 2009 г. Фармат 60х84 ¹/16. Папера пісчая № 2. Ум. друк. арк. 4,0. Ул.-выд. арк. 3,4. Тыраж экз. Заказ.

Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтваў. 220007, г. Мінск, вул. Рабкораўская, 17. Ліцэнзія № 02330/0131818 ад 2.06.2006 г.

Надрукавана на рызографе Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтваў.

Глава 5. Определение элементов остойчивости судна

§ 1. Удифферентовка судна

После разработки теоретического чертежа, уточнения общего расположения и разработки конструкции можно определить положение центра тяжести. Определим координаты ЦТ из уравнения моментов, составленных относительно плоскости мидель-шпангоута и ОП. Положение уg примем равным 0.

Данные по нагрузке возьмем из соответствующего расчета (глава 2 § 5). Координаты центров тяжести разделов определим по теоретическому чертежу и эскизу общего расположения в соответствии с расчетом конструкции корпуса. Составим таблицу нагрузки. За начало координат примем точку пересечения плоскости мидель-шпангоута, ОП и ДП. Положительные координаты будем считать по оси абсцисс в нос от миделя, по оси аппликат вверх от ОП.

Таблица 5.1.

Таблица 5.1. (продолжение)

Данные по массам и координатам ЦТ разделов взяты по следующим соображениям: 010101 Наружная обшивка: х – по кривым элементам теоретического чертежа (х = хс для данной z), z = Н /2, где Н – высота борта; Двойное дно: х – по кривым элементам теоретического чертежа (х = хс для данной z), z – половина высоты двойного дна; Ледовые усиления – по рис. 3.10.1.3.2 ч. II Правил Регистра: х – смещена в сторону носа (в нашем случае, с учетом специфики работы судна во льдах, в сторону кормы) на 5% длины судна, z – середина высоты ледового пояса (см. соответствующий расчет); 010102 Верхняя палуба: х – по кривым элементам теоретического чертежа (х = хf для данной z), z – высота борта; Платформа: по схеме общего расположения: х – середина машинного отделения, z – высота расположения платформы; 010103 Поперечные переборки – масса каждой вычислена пропорционально площади переборки, определенной по теоретическому чертежу (масса форпиковой переборки, увеличена на 10%, в соответствии с требованиями Регистра к прочности переборки), х – по схеме общего расположения, z – по теоретическому чертежу, как возвышение площади сечения, соответствующего абсциссе х; Продольные переборки – по схеме общего расположения: х – середина длины продольной переборки и двойного борта (см. определение координат ЦТ груза), z – половина высоты борта. 010104 Надстройки: х – по теоретическому чертежу (как абсцисса центра площади, соответствующей площади палубы надстройки), z – по формуле zб/ю = Н + Нб/ю /2, где Нб/ю = 2,80 м – высота надстроек. Рубка: х – по формуле, с учетом схемы общего расположения хр = хМО + Lр /2, где хМО = -29,65 м – абсцисса носовой переборки МО (и лобовой стенки рубки), Lр = 16,00 м – длина рубки. z – по формуле zр = Н + Нб/ю + Нр /2, где Нр = 10,00 м – высота рубки. 010105 Специальные конструкции и выступающие части: х – по схеме общего расположения (как абсцисса центра вертолетной площадки приходящаяся на 3-ю переборку), z – высота борта; 0102 Фундаменты и подкрепления: х – совмещено с абсциссой ЦТ рубки, z – осадка; 0103 Дельные вещи: х – совмещено с абсциссой ЦТ рубки, z – высота борта; 0104 Неметаллические части: х – совмещено с абсциссой ЦТ рубки, z – высота борта; 0105 Покрытия и окраска: координаты ЦТ совмещены с ЦТ корпуса металлического 0106 Изоляция и зашивка: х – совмещено с абсциссой ЦТ рубки, z – высота борта; 0107 Воздух в корпусе: х – совмещено с абсциссой ЦТ двойного дна, z – высота двойного дна; 0108 Оборудование помещений, постов: х – совмещено с абсциссой ЦТ рубки, z – высота борта; 02 Устройства: по схеме общего расположения. Основную массу раздела составляют: спасательное устройство, расположенное в корме на уровне первого яруса рубки, и якорное – в корме под палубой. Поэтому принимаем х – в районе миделя, z – на уровне высоты борта; 03 Системы: по схеме общего расположения. Трубопроводы общесудовых систем равномерно распределены по длине судна в двойном дне, бытовые системы – в районе рубки, грузовая система – в районе грузовых трюмов на уровне верхней палубы. Основная масса приводов расположена в НО. Поэтому принимаем х – середина длины НО, z – на уровне осадки; 04 Энергетическая установка: по схеме общего расположения. Основную массу раздела составляют главные дизель-генераторы расположенные вблизи носовой переборки МО (в месте наибольшей ширины МО) настолько низко, насколько позволяют обводы судна. Абсцисса х смещена в нос от середины МО и, в общем случае, совпадает с абсциссой ЦТ рубки, z – на уровне осадки; 05 Электроэнергетическая система: по схеме общего расположения. Основная масса раздела находится в пределах МО и рубки, поэтому принимаем х – совпадающим с абсциссой ЦТ рубки, z – на уровне высоты борта; 07+09+13 Вооружение, запасные части, снабжение и имущество: по схеме общего расположения. Основная масса раздела находится в пределах МО и рубки, поэтому принимаем х – совпадающим с абсциссой ЦТ энергетической установки, z – на уровне высоты борта; 12 Постоянные жидкие грузы: совмещаем с координатами ЦТ систем; 11 Запас водоизмещения, остойчивости: согласно общим рекомендациям. х – совмещается с абсциссой ЦТ судна порожнем, z – на уровне высоты борта; 14 Экипаж, провизия, расходные материалы и среды: по схеме общего расположения. Совмещаем с координатами ЦТ рубки;

15 Груз перевозимый: по схеме общего расположения. Определим вместимость грузовых танков. Рассмотрим сечения теоретического чертежа по переборкам 15, 36 и 120 шпангоутов (рис. 5.1)

Рис. 5.1. Площади конечных переборок грузовых танков

На рисунке обозначены половины площади переборок. Тогда объем последнего танка Wг 5 = Lг ·2 ω;5 = 16,80·2·70 = 2 350 (м 3). Остальные переборки находятся в пределах цилиндрической вставки, поэтому теоретический объем центральных танков можно определить по формуле Wг = Lг ·(В – 2 Вб)·(Н – Ндд).

Рис. 5.2. Определение абсцисс ЦТ танков и топливных цистерн Wг 2 = 15,60·(17,70 - 2·0,90)·(10,57 – 1,10) = 2 350 (м 3). Wг 3-4 = 16,80·(17,70 - 2·0,90)·(10,57 – 1,10) = 2 500 (м 3). Общий объем 2 – 5 танков Wг 2-5 = 2 350 + 2 350 + 2·2 500 = 9 700 (м 3). Тогда масса груза, который может быть залит в 2-й – 5-й танки Рг 2-5 = k Δ γгWг 2-5 = 0,93·0,82·9 700 = 7 400 (т). где k Δ – коэффициент вычета на недолив и телесность набора. Масса груза в носовом танке Рг 1 = 8 500 – 7 400 = 1 100 (т). Его вместимость при этом Wг 1 = Рг 1/ k Δ γг = 1 100/0,93·0,82= 1 440 (м 3). Средняя площадь поперечного сечения танка ω;1 = Wг 1/ Lг 1 = 1 440/14,70 = 98 (м 2). Такая площадь сечения обеспечивается при высоте двойного дна Ндд = 3,00 м (см. рис. 5.1). Абсциссы ЦТ 2 – 5 танков примем посредине их длины, для носового координату х определим по теоретическому чертежу (рис. 3.5) наложив на него схему расстановки переборок, z – середине высоты танка. 16 Запасы топлива, воды, масла: по схеме общего расположения. Определим вместимость топливных цистерн. Вместимость масляных, расходных цистерн, цистерн питательной воды для котлов и пр. в МО по статистике составляет 10% от общей вместимости топливных танков. РзМО = 0,10·496 = 49 (т), Примем массу запасов в цистернах МО РзМО = 50 т. Вместимость цистерны в МО WзМО = РзМО / k Δ γт = 50/0,80·0,90 = 69 (м 3). Половина средней площади поперечного сечения, при длине цистерны 10,40 м ω; = 69/2·10,40 = 3,3 (м 2). Высоту цистерны примем равной высоте двойного дна. Тогда по схеме расположения цистерн (рис. 5.8) половина площади поперечного сечения на 123 шп. ω; = 6,6 м 2, на 136 шп. ω; = 0 м 2. Вместимость цистерн судовых запасов обеспечена. Координату х примем равной абсциссе ЦТ энергетической установки, координату z для данной высоты сечения определим по теоретическому чертежу (рис. 3.5); Часть топливных цистерн разместим в двойном дне, в центральной (относительно ДП) части под 2 – 5 грузовыми танками. Боковые стенки цистерн лежат в плоскости днищевых стрингеров. Ширину цистерн под 3-м – 5-м танками примем 8,00 м, под 2-м танком – 4,00 м. Вместимость цистерн Wт 3-5 = Lг В т 3-5 Ндд = 16,80·8,00·1,10 = 148 (м 3), Wт 2 = Lг В т 2 Ндд = 16,80·4,00·1,10 = 74 (м 3), Масса топлива в цистернах Рт 3-5 = 0,90·0,75·148 = 100 (т). Рт 2 = 0,90·0,75·74 = 50 (т). Координаты ЦТ для 3 – 5 танков: х примем равными абсциссам ЦТ грузовых танков, z – середина высоты двойного дна, для 2-го танка х и z определим по теоретическому чертежу (рис. 3.5); Остальные запасы топлива разместим в цистернах в районе МО симметрично относительно ДП. Масса топлива в цистернах РтМО = 496 – 3·100 – 50 – 50 = 96 т. Вместимость одной бортовой цистерны WтМО = РтМО /2 k Δ γт = 96/2·0,80·0,90 = 67 (м 3). Половина средней площади поперечного сечения, при длине цистерны 8,00 м ω; = 67/8,00 = 8,4 (м 2). Такая площадь, по схеме расположения цистерн, обеспечивается при высоте цистерны 4,10 м (рис. 5.8). По схеме расположения цистерн (рис. 5.8) половина площади поперечного сечения на 136 шп. ω; = 16,3 м 2, на 146 шп. ω; = 0,5 м 2. Координаты ЦТ цистерны определим по теоретическому чертежу (рис. 3.5); 17+18 Переменные жидкие грузы и жидкий балласт: совмещаем с координатами ЦТ систем.

В результате расчетов хg = 2,07 м = хс. Судно сидит на ровный киль. Относительное возвышение ЦТ составляет ξ; = Полученное значение ξ; отличается от того, которое было принято при выборе основных элементов судна (Глава 2 § 2). Необходима проверка остойчивости судна.

§ 2. Уточнение значения метацентрической высоты

Метацентрическая высота без учета поправки на наличие свободной поверхности жидкости в танках: h 0 = r + zc – zg = 3,40 + 4,11 – 6,42 = 1,09(м), где r = 3,40 м – поперечный метацентрический радиус, zc = 4,11 – аппликата ЦВ для осадки Т = 7,68 м, определены по кривым элементам теоретического чертежа (рис. 3.7). Поправка на наличие свободной поверхности жидкости в грузовых танках Δ hж = где γг = 0,85 т / м 3 – максимальная плотность груза, Iх – момент инерции площади свободной поверхности жидкости. Для простоты приняв, что в плане все танки имеют прямоугольную форму и, учитывая наличие продольной переборки в ДП, получим Iх = где Lг = 80,70 м – длина танковой части, Вг = В /2 – Вб = 17,70/2 – 0,90 = 7,95 (м) – ширина одного танка. Iх = Δ hж = Исправленная метацентрическая высота h = h 0 + Δ hж = 1,09 – 0,44 = 0,65 (м). Относительная метацентрическая высота ћ = h / В = 0,65/17,70 = 0,037, что близко к оптимальному значению.

§ 3. Проверка остойчивости судна

Определив возвышение ЦТ судна zg = 6,42 м и, зная аппликату ЦВ zс = 4,11 м, можно определить значения плеч остойчивости на больших углах крена. Расчеты выполняем в программе Tranship. Результаты представлены на рис. 5.3 и 5.4.

Рис. 5.3. Результаты расчетов значений плеч статической остойчивости Диаграмма динамической остойчивости получена путем определения площади под диаграммой статической остойчивости до действующего угла крена.

Рис. 5.4. Диаграммы статической и динамической остойчивости.

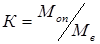

Основное условие достаточной остойчивости сводится к требованию способности судна одновременно противостоять действию динамически приложенного давления ветра и бортовой качки. Проверка данного условия сводится к вычислению критерия погоды К, представляющего собой отношение опрокидывающего момента к моменту кренящему.

Кренящий момент определяется воздействием динамически приложенного давления ветра на надводную часть судна, считая, что ветер дует перпендикулярно ДП:

Где для неограниченного района плавания давление ветра рв = 504 Па (табл. 2.1.4.1); Ап – площадь парусности; zп – возвышение центра парусности над плоскостью действующей ВЛ. Площадь Ап и возвышение zп определим по эскизу боковой проекции судна на ДП (рис. 5.5).

Рис. 5.5. Проекция судна на ДП

В результате получаем Ап = 828,1 м2, zп = 4,91 м. Для этих значений Мв = 0,001∙504∙828,1∙4,91 = 2 049 кН м Опрокидывающий момент определяется по диаграмме динамической остойчивости, с учетом качки. Амплитуда качки, по правилам Регистра: Θ1 r = 109 k Х 1 Х 2 где коэффициент k = 1,00 для категории Аrс4; h – исправленная метацентрическая высота; множитель Х 1 = 1,00 для В / Т = 17,70/7,68 = 2,305, (табл 2.1.5.1-1); Х 2 = 1,00 для δ; > 0,70, (табл. 2.1.5.1-2). r = 0,73 + 0,6 Безразмерный множитель S определяется по таблице 2.1.5.1-3 в зависимости от района плавания и периода качки τ;, определяемого по формуле τ; = 2 В = 2∙17,70∙ Для неограниченного района плавания и Т = 14 сек, S = 0,053.

Рис. 5.6. Определению опрокидывающего момента

С диаграммы динамической остойчивости lд = 0,32 м. С учетом предварительного волнового угла крена Моп = lдDg = 0,27∙13 203∙9,81 = 34 971 кН м. К = 34 971/2 049 = 17 > 1. Условие выполняется.

§ 4. Определение элементов посадки судна в балластном пробеге

Балластировку судна осуществляют для поддержания в различных условиях эксплуатации необходимых параметров посадки и остойчивости. Рассмотрим случай нагрузки судна без груза, без топлива с балластом. Прием балласта для поддержания посадки связан с требованиями предъявляемыми к погружению оконечностей и допустимому дифференту судна. Появление дифферента влияет на ходкость и маневренность судна, а также на остойчивость, заливаемость палубы и протяженность зоны невидимости перед форштевнем. Для большинства современных судов считается допустимым относительный дифферент d / L = 0,8 – 1,5 % на корму, что для L = 125,51 м, составляет в пересчете на абсолютные единицы d = 0,015∙125,51 = 1,88 м. Из условий отсутствия слеминга погружение носовой оконечности должно не менее Тн / L = 0,025 – 0,030, что для L = 125,51 м, составляет Тн = 3,14 – 3,77 м. Уменьшение погружения кормовой оконечности сопряжено с оголением гребных винтов и, следовательно, снижением их эффективности. По схеме общего расположения верхняя точка лопасти винта находится на высоте 4,68 м. С учетом необходимости минимального погружения лопастей примем Тк = 5,00 м. С учетом допустимого дифферента минимальная осадка носом составит Тн = Тк + d = 5,00 – 1,88 = 3,12 м. Примем Тн = 3,45 м. Определим значения элементов судна при таких осадках носом и кормой в программе Tranship. Результат представлен на рис. 5.7.

Рис. 5.7. Элементы судна в балластном пробеге

Количество балласта, необходимое для достижения значения Dбл Рбл = Dбл – (D – Рг – Рт) = 6 472 – (13 203 – 8 500 – 496) = 2 265 т. Определим вместимость балластных цистерн по схеме общего расположения (рис. 5.8). Для простоты расчетов будем считать, что теоретический объем цистерны равен произведению ее длины на среднюю площадь поперечного сечения. Коэффициент вычета на телесность набора и неравномерность заполнения примем равным k Δ = 0,90. Плотность воды γ; = 1,025 т / м 3. Данные по вместимости цистерн представлены в табл. 5.2.

Элементы объемов цистерн Таблица 5.2

|

,

,  .

.

=

=  = 0,608 ≠ 0,550.

= 0,608 ≠ 0,550. ,

, ,

, = 6 758 (м 4).

= 6 758 (м 4). = – 0,44 (м).

= – 0,44 (м).

.

. ,

,

(2.1.5.2)

(2.1.5.2) = 0,73 + 0,6∙

= 0,73 + 0,6∙  = 0,632.

= 0,632. =

= = 14 (сек).

= 14 (сек). = 109∙1,00∙1,00∙1,00∙

= 109∙1,00∙1,00∙1,00∙  = 19,95о.

= 19,95о.