Некоторых обстоятельств расследуемого события

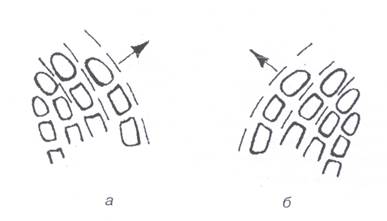

Предварительное исследование следов рук позволяет установить их пригодность для идентификации, определить руку и палец, оставившие следы, а также отождествить человека по этим следам. Данное исследование проводят в следующей последовательности: • определяют пригодность следов рук для отождествления личности; • устанавливают механизм их образования и локализацию участка руки; • сравнивают следы между собой и с отпечатками рук проверяемых лиц (если таковые имеются). Установить пригодность следов рук для идентификации можно только в отношении четко отобразившихся следов и при наличии в них не менее восьми деталей строения папиллярного узора. Следы рук в виде мазков и отдельных обрывков папиллярных линий, в которых детали строения папиллярного узора не просматриваются, по результатам предварительного исследования признаются непригодными для идентификации личности. Они могут быть изъяты с целью попытки проведения поро- и эджескопического исследования и направления на биологическую экспертизу. В последнем случае не имеет значения, обработаны ли они дактилоскопическим порошком или нет. Следы рук с нечетким и смазанным отображением потоков папиллярных линий, в которых просматриваются, но не дифференцируются детали строения папиллярного узора и определяется его тип, изымаются для дальнейшего исследования. Для того чтобы установить руку и палец, оставившие следы,исследуются топография, взаимное расположение, форма, размеры следов и строение папиллярных узоров. Топографические признаки,используемые для этого, следующие: • соответствие определенной стороны предмета определенной руке: слева — для левой (рис. 3.11, а), справа — для правой (рис. 3.11, б). Расположение большого пальца ближе к наблюдателю (к себе), а остальных — сзади, с противоположной стороны предмета; • основание следа большого пальца правой руки при захвате направлено вправо, остальных — влево; для левой руки — наоборот; • расположение основания узоров большого пальца и остальных в следах нажима навстречу друг другу (рис. 3.12); • расположение следов большого пальца в следах захвата на стекле—с противоположной стороны по отношению к остальным; • изолированное расположение следа большого пальца в следах захвата и нажима относительно остальных, сгруппированных вместе.

Рис. 3.11. Соответствие определенной стороны предмета определенной руке: (а) левая рука; (б) правая рука

а б Рис. 3.12. Расположение следов пальцев левой (а) и правой (б) руки при нажиме Взаимное расположение следов: • при нормальной длине пальцев руки в групповых следах нажима след среднего пальца расположен выше, а мизинца — ниже остальных; указательного — ниже среднего и безымянного; • следы расположены уступом — слева вниз направо (начиная со второго — для правой руки и справа вниз налево — для левой (рис. 3.13).

Рис. 3.13. Взаимное расположение следов пальцев левой (а) и правой (б) руки при нажиме

Форма и размеры следов: • в следах нажима форма большого пальца выглядит заостренной, направление выпуклой стороны определяет руку: вправо — правой руки, влево — левой; • при захвате форма следа большого пальца приближается к овальной, а сам он отличается от остальных большими размерами; • следы указательных пальцев имеют в верхней части скос по отношению к основанию узора: для правой руки — слева, для1 левой — справа. Следы среднего и безымянного пальцев в некоторых случаях нажима приобретают форму, близкую к прямоугольной; следы мизинца — самые маленькие по размеру и имеют овальную форму (рис. 3.14);

а б Рис. 3.14. Форма и размеры следов указательного, среднего, безымянного пальцев и мизинца левой (а) и правой (б) руки при нажиме • образование в следах нажима в месте отображения межфаланговых складок пальцев пробельных участков в форме треугольника. Расположение этих участков указывает руку: для правой руки А- с левой стороны, для левой — с правой (рис. 3.15); • появление эффекта искривления в следах захвата; при этом направление изогнутости соответствует определенной руке: для правой — влево, для левой — вправо (рис. 3.16). Строение папиллярного узора: • направление (наклон) оси дугового папиллярного узора: право-наклонное — для правой руки, левонаклонное — для левой руки

Рис. 3.15. Отображение межфаланговых складок пальцев левой (а) и правой (б) руки в следах нажима

Рис. 3.16. Эффект искривления в следах захвата левой (а) и правой (б) руки (рис. 3.17, /). Наклон оси петлевого узора: ножки петель направлены вправо для правой руки и влево — для левой (рис. 3.17, 2). Направление оси завиткового узора (овалы, круги): левонаклонное — для правой и правонаклонное — для левой руки (рис. 3.17,3); В следах указательных пальцев рук в 30% случаев петлевые и завитковые узоры имеют иной наклон оси. Это наблюдается значительно реже в следах остальных пальцев, например в следах мизинца — один случай на 10000.

а б Рис. 3.17. Направление оси папиллярного узора в следах пальцев левой (а) и правой (б) руки: 1 - дуговые узоры; 2 - петлевые узоры; 3 - завитковые узоры • направление центрального потока завитковых узоров (от центра к периферии) правой руки левоокружное, левой — правоокружное (рис. 3.18); • центральный рисунок некоторых видов завитковых узоров имеет

Рис. 3.18. Направление центрального потока завиткового узора в следах левой (а) и правой (б) руки • центральный поток узоров в следах нажима указательных и средних пальцев правой руки расположен левее осевой линии, а левой — правее (рис. 3.20). В следах захвата наблюдается противоположная картина; • поток верхних «веерообразных» папиллярных линий в следах большого пальца руки направлен вправо, правой — влево (рис. 3.21). Важную информацию об обстоятельствах расследуемого события могут дать следы орудий взлома. В ходе осмотра следов специалист определяет, каким способом был произведен взлом, какое минимальное время было необходимо для этого; соберает ориентировочные данные о роде, виде, наименовании и особенностях инструмента, оставившего следы на преграде; узнает, обладал ли взломщик умением пользоваться орудиями. Подспорьем этому служат натурные коллекции следов орудий взлома, изъятых с мест нераскрытых преступлений, которые позволяют:

а

Рис. 3.19. Центральный рисунок некоторых завитковых узоров левой (а) и правой (б) руки

Рис. 3.20. Расположение центрального рисунка узоров в следах нажима левой (а) и правой (б) руки классифицировать эти орудия по форме, размерам и другим отобразившимся в следе признакам; объединять уголовные дела, если следы орудий взлома оставлены одним орудием;1

Рис. 3.21.Направление папиллярных линий верхних потоков узора в следах больших пальцев левой (а) и правой (б) руки Вопрос о том, что следы орудий взлома, изъятые с разных мест происшествий, оставлены одним орудием, равно как и идентификация орудия по следам (особенно если эти следы оставлены на окрашенных преградах), проще решается при производстве комплексной криминалистической — трасологической и материаловедческой — экспертизы. Данные, а также диагностические задачи могут быть решены и в рамках однородной криминалистической материаловедческой экспертизы. Это необходимо учитывать при выборе способа изъятия следов орудий взлома, отдавая безусловное предпочтение изъятию самих взломанных предметов или их частей со следами. • устанавливать причастность конкретного субъекта к совершению преступлений при сопоставлении изъятых у него орудий взлома со следами из коллекции. Исследованию подвергают: следы и предполагаемые орудия взлома, сопутствующие следы. Основными задачами,решаемыми предварительным исследованием,указанных следов, являются: • определение групповой принадлежности орудий; • установление некоторых признаков личности взломщика (об этом было сказано выше); • установление способа и обстоятельств взлома (направления силы воздействия и движения орудия взлома, пространственного положения орудия и преграды). Так, для установления групповой принадлежности орудия взлома по следам определяют его целевое назначение, конфигурацию и размеры контактной поверхности и ее отдельных элементов, степень изношенности орудия, наличие и расположение дефектов на нем и другие признаки. Наиболее информативны следы давления (отжима), содержащие информацию о размерах, форме и рельефе контактного участка орудия взлома, если хотя бы один размерный признак отобразился полностью. Следует учитывать, что многие предметы разного целевого назначения обладают рабочими частями с одинаковой формой и размерами. Это побуждает к поиску других признаков, которые сузят объем группы предметов, включающей искомое орудие. Задача решается при исследовании всего комплекса следов и признаков, характерных для отдельных групп инструментов. Так, при равной ширине рабочей части различных инструментов они имеют неодинаковые углы заточки, которые можно установить по следам, оставшимся на смежных элементах взломанных преград. Сведения о форме и размерах рабочей части орудий взлома сопоставляют с данными ГОСТов, справочников и других источников. При исследовании следов распила и сверления нужно обратить внимание на стружки и опилки. Их форма и размеры укажут группу искомого орудия, позволив уточнить размеры и форму зубьев пил, насечки напильника, режущих кромок сверла и др. Для взлома металлических хранилищ используется газо-, бензо- и электрорежущая аппаратура заводского производства и кустарные портативные агрегаты, работающие на кислороде, водороде, ацетилене, пропанбутановой смеси, парах бензина и керосина. Предварительное исследование на месте происшествия следов резки металла и сопутствующих следов позволяет получить такую розыскную информацию, как тип примененного приспособления, наличие соответствующих профессиональных навыков у взломщика и др. Для вскрытия металлических хранилищ преступники иногда используют аппараты для термической резки металлов. Наиболее часто применяются аппараты газокислородной резки. В этих случаях на месте происшествия может быть обнаружено следующее: • обгоревшие спички; • отдельные куски карбида кальция или гашеной извести с запахом карбида; • бидоны, ведра и другие емкости для воды, не находившиеся ранее в помещении; • специфический запах карбида, сохраняющийся в течение нескольких часов; • обгоревшие участки пола; • следы ободов газовых баллонов, ацетиленового генератора; • микрочастицы лакокрасочных покрытий, отслоившихся от газовых баллонов; • аппарат газокислородной резки или его отдельные узлы. Форма и размер следов в таких случаях определяются не только навыком преступника, но и конструктивными особенностями металлического хранилища и используемым инструментом (сварочная горелка, резак): • при использовании горелки ширина реза достигает 12-14 мм; • следы использования горелки в местах реза отображаются в виде гладких наплывов с пористым покрытием; • при использовании резака ширина реза колеблется в пределах от 3 до 7 мм; • следы использования резака отображаются в виде валиков и бороздок на поверхности реза. При использовании преступниками аппаратов электродуговой резки на месте происшествия может быть обнаружено следующее: • части электропроводов; • целые электроды или их огарки; следы трансформатора; • следы подключения к электрощитам мощных потребителей • следы электродного покрытия на полу; • загазованность помещения. Использование электродуговой резки при совершении преступлений в экспертно-криминалистической практике встречается редко, что обусловлено большими габаритами и весом аппарата, а также необходимостью подключения к силовой электросети. Об использовании электросварочной аппаратуры свидетельствуют следующие признаки: • минимальная ширина реза составляет 6-7 мм, что зависит от диаметра электрода, силы тока и квалификации преступника, наличие на обеих сторонах реза копоти шириной около 100 мм; • наличие брызг расплавленного металла на лицевой поверхности разрезанного хранилища; • наличие на оборотной стороне реза наслоений расплавленного металла в виде потеков (при вертикальном положении разрезанной поверхности); • наличие электрометок, нанесенных перед началом реза и характеризующих индивидуальный «почерк» сварщика. При использовании преступником керосинореза может быть обнаружено следующее: • емкости с керосином и его запахом; • куски обгоревших тряпок, пакли, которые могли быть использованы для запуска керосинореза, брызги или следы керосина. В настоящее время концерн ПромСнабКомплект предлагает к реализации три вида паяльно-сварочных и сварочных карандашей (ПСК) «Оксал-1», «Оксал-2» и «Оксал-М», предназначенные к применению при монтажных и сварочных работах в полевых условиях. Эти карандаши уже применяются для разрезания различных элементов запирающих и запорно-пломбировочных устройств (таких как дужки замков, элементы противоугонных устройств и т. д. в криминальных целях). Они представляют собой смесь, в основе своей содержащую термитные составы, которая при горении выделяет тепло с температурой около 3000 °С. Традиционно термитные смеси представляют собой смесь 75% оксидов железа и 25% порошкообразного алюминия. В состав ПСК также включены различные флюсы для улучшения процесса горения и качества сварки. Они выполняются в виде цилиндрических картонных трубок, заполненных указанными смесями с фитилем на конце. На другом конце выполнено углубление для крепления рукоятки (рис. 3.22). В отличие от традиционного сварочного оборудования эти изделия могут быть использованы без дополнительного источника электроэнергии или емкостей с газообразным или жидким топливом.

Рис. 3.22. Паяльно-сварочный карандаш «Оксал-2» в упаковке Сварка или резка может быть произведена для довольно широкого спектра металлов (чугуна, бронзы, стали и т. д.). Время горения одного ПСК составляет 20-30 с. Следы разреза, оставляемые на месте происшествия при термическом воздействии паяльно-сварочными карандашами, делятся на две основные группы. 1. Следы термического воздействия, образованные в зоне разреза (первичные следы). Они представляют собой специфические наплывы металла, шлаков. По цвету разреза можно определить тип примененного ПСК. Так, при использовании «Оксал-М» цвет поверхности разреза светло-золотистый (золотистый), обусловленный наличием медных присадок, имеющихся в составе горючей смеси. Если использовался «Оксал-1», поверхность разреза более темного цвета. 2. Следы, расположенные вне этой зоны (вторичные следы). Они могут быть не только на самой преграде, но и на окружающих предметах. Прежде всего, это копоть, образованная осаждением продуктов сгорания в виде тонкого налета темно-бурого цвета (что обусловлено наличием закиси меди). Кроме того, вблизи места разреза могут быть обнаружены фрагменты картонной оболочки и рукоятки, а также следы рук, одежды и др., образованные на закопченных поверхностях. Редко встречающаяся форма взлома — воздействие на хранилище (чаще всего,— на его верхнюю поверхность) концентрированной кислотой с последующим разрушением преграды. На такой способ взлома указывает следующее: • следы разбрызгивания кислоты по поверхности превышают площадь проломленного участка; • наличие пятен, углублений на полу, стенах и т. п.; • неровные края пролома; • отсутствие краски на поверхности в местах воздействия кислоты. Деревянные ящики, используемые в качестве упаковочной тары, часто взламываются, а затем взлом маскируется. Стенки ящиков состоят из отдельных досок, которые по краям окантовываются металлической лентой, прибиваемой гвоздями. Иногда к боковым стыкам прикрепляются поперечные деревянные рейки. При взломе преступники, как правило, удаляют из стенки одну доску, для этого под нее со стороны торца вводится плоская металлическая пластина (стамеска, долото и т. п.), с помощью которой перебиваются гвозди. Верхние части гвоздей извлекаются из доски и окантовочной ленты, в результате чего доска свободно выдвигается. После совершения кражи доска устанавливается на место, а в имеющиеся в окантовочнои ленте отверстия забиваются новые гвозди. В ходе осмотра специалисту необходимо обращать внимание на возможное перемещение окантовочнои ленты, на что указывает дополнительный оттиск на древесине. Кроме того, на новых гвоздях могут отсутствовать следы коррозии, а рисунок на их шляпках может существенно отличаться от рисунка остальных. Как правило, на древесине от орудий взлома остаются вдавленные следы и следы скольжения, ширина которых указывает на размеры использованного инструмента. Установлению способа и обстоятельств взлома способствует решение вопроса о направлении воздействия следообразующей силы и о пространственном положении орудия взлома. Признаки направления взлома обусловлены механизмом образования следов и свойствами следообразующих объектов. Определить направление взлома по несквозным следам сверления, надруба, отжима практически несложно. При исследовании следов распила и сквозных отверстий от сверления нужно учитывать расположение опилок и стружек относительно взломанной преграды. Опилок будет больше со стороны, противоположной взлому, а стружек (при сверлении) — наоборот. Кроме того, важен характер заусенцев, сколов и отщепов материала на кромках отверстий: они, как правило, более выражены на противоположной взлому стороне. При проведении осмотра места происшествия по факту кражи из вагона или контейнера предварительному исследованию подвергаются навешиваемые на них пломбы и закрутки. При хорошем освещении, применяя лупы, можно выявить следующие внешние признаки, указывающие на нарушение пломбы: • расширенность входных и выходных отверстий, царапины, вмятины, надрезы на краях отверстий (от скальпеля, отвертки, иглы, шила и других предметов); • свободное перемещение корпуса пломбы по пломбировочной проволоке; • следы инструментов на поверхности пломбы (риски, точки, рисунки), образовавшиеся при сдавливании (плоскогубцами, пинцетом, молотком, рашпилем, иными предметами); • следы на поверхности пломбы в виде сдвига и двойного изображения цифровых и буквенных текстов, образовавшиеся при вторичном обжатии пломбы пломбировочными тисками; • овальная форма пломбы. Раскручивание и последующее закручивание закрутки определяется по следующим внешним признакам: • несоответствие длины и диаметра проволоки требованиям инструкции; • нарушение однородности поверхности проволоки; • несоответствие количества витков установленному (больше либо меньше 4-5) и размера свободных концов проволоки требованиям инструкции (свободные концы закруток должны быть максимально укорочены); • наличие на проволоке вмятин, задиров, образовавшихся при раскручивании и последующем закручивании (клещами, пассатижами, другим способом); • признаки остаточной деформации — трещины на поверхности проволоки. Несложно установить, с какой стороны было разбито стекло в ходе предварительного исследования его осколков. Под действием силы, действующей на стекло, закрепленное в раме, оно прогибается. При этом поверхность стекла, на которую действует сила, находится в состоянии сжатия, другая поверхность — в состоянии растяжения. Прочность стекла на сжатие значительно выше, поэтому разрушение стекла начинается с поверхности растяжения, т. е. противоположной той, на которую действует сила. По этой причине первично образуются радиальные трещины, вторично — концентрические. По этой же причине на поверхностях осколков, образованных от радиальных трещин, микротрсщины сходятся в пучки, которые сужаются к поверхности, на которую действовала сила (поверхности сжатия). На поверхностях осколков, образованных от концентрических трещин, микротрещины сходятся к поверхности, обратной приложению силы (рис. 3.23).

Рис. 3.23. Образование микротрещин на осколках стекла: 1— радиальные трещины; 2 — концентрические трещины; 3 — направление действия силы; 4 — сходящиеся микротрещины

Зазубрины, выколки на ребрах радиальных трещин расположены со стороны, противоположной приложению силы (находящейся в растяжении), на концентрических — наоборот (рис. 3.24). При разрушении стекла путем отжима характерно наличие чешуеобразных сколов, наблюдаемых в месте соприкосновения предмета со стеклом со стороны воздействия предмета (рис. 3.25).

Рис. 3.24. Зазубрины и выколки на ребрах трещин: 1 - направление действия силы; 2 - сколы на концентрических трещинах; 3 - сколы на радиальных трещинах Рис. 3.25. Образование сколов в месте приложения силы Важная для раскрытия преступления по горячим следам информация может быть получена предварительным исследованием следов транспортных средств. При совершении ДТП на месте происшествия остаются: следы колес, осколков стекла, частиц ЛКП, почвы, накопившейся на брызговиках, и т. п. Для определения направления движения автомобиля следует руководствоваться следующими положениями. 1. Следы брызг, образующиеся при переезде лужи, ориентированы в направлении движения транспортного средства (рис. 3.26, 1). Осыпь грунта, снега, отделившаяся от внутренних поверхностей крыльев, деталей подвески, расширенной частью ориентирована в сторону движения автомобиля. 2. Снижение плотности вещества в следе наслоения по мере удаления автомобиля от места загрязнения (лужа масла, краски, воды, цементного раствора и т. п.) определяет направление движения (рис. 3.26,2). 3. Острый конец упавших на дорожное покрытие капель жидкости (масло, вода, грязь, кровь и т. п.), отделившихся при движении автомобиля, указывает на направление движения (рис. 3.26, 3). 4. При движении автомобиля вершина угла, образованного сломанными стеблями растений, обращена в сторону, противоположную направлению движения транспортного средства (рис. 3.26, 4). 5. Частицы пыли, снега оседают на дорожное покрытие в виде дугообразных полос, обращенных в сторону, противоположную направлению движения автомобиля (рис. 3.26, 5). 6. Сдвиг грунта, образованный при переезде и вдавливании в мягкое дорожное покрытие небольших камней, обращен в сторону движения автотранспортного средства (рис. 3.26, 6). 7. Частицы грунта, веерообразно разлетающиеся из-под колес при движении или буксовании автотранспортного средства, направлены в сторону, противоположную движению (рис. 3.26, 7). В следах торможения с заблокированными колесами (так называемые следы юза) увеличение насыщенности следа продуктами износа протектора (большая «чернота») происходит в направлении движения автомобиля (рис. 3.26, 8). 8. Вершина угла в следах, образованных покрышками с направленным рисунком протектора (так называемая «елочка»), обращена в сторону, противоположную направлению движения (рис. 3.26, 9). 9. При движении по мягкому грунту автотранспортное средство образует рельефный след, пологая сторона которого обращена в сторону движения (рис. 3.26, 10). 10. Верхушки стеблей растений, придавленные автотранспортным средством, направлены в сторону движения (рис. 3.26, 11). 11. При контакте элементов кузова автомобиля со стволами деревьев, деревянными столбами и т. п. разрушения коры, волокон древесины направлены в сторону движения автомобиля (рис. 3.26, 12). 12. На боковых стенках глубокой колеи образуются следы в виде дугообразных полос, направленных в сторону движения автомобиля (рис 3.26, 13).

Рис. 3.26. Следы, оставляемые автотранспортным средством: 1 — направление брызг при переезде лужи; 2 — снижение плотности вещества следа наслоения; 3 — форма упавших на опорную поверхность капель жидкости; 4 — расположение сломанных стеблей растений; 5 — направление перемещения частиц пыли, снега; 6 — сдвиг грунта, образующийся при переезде и вдавливании в мягкий грунт небольших камней; 7— следы выброса грунта колесами при буксовании; S — следы торможения (юза); 9 — следы протектора с направленным рисунком; 10 — рельеф следа при движении по мягкому грунту; 11 — наклон стеблей растений; 12 — следы на стволе дерева; 13 — следы на стенках глубокой колеи 13. Угол между следами, образованными передним и задним колесами в начале крутого поворота, больше угла между следами в конце поворота (рис. 3.27).

Рис. 3.27. Различие углов начала (а) и окончания поворота (/?). Угол а больше угла /3 Во избежание ошибки нельзя, определяя направление движения ТС, пользоваться каким-то одним признаком, необходимо выявлять и исследовать их совокупность. Зная направление движения ТС, не представляет труда определить, какие следы оставлены передними, а какие задними колесами. Далее специалист приступает к определению ширины беговой дорожки и величины колеи. Если в ходе осмотра удается найти место остановки или разворота, то по этим следам можно установить базу транспортного средства и расстояние между осями автомобиля. Имеющиеся в специальной литературе таблицы позволяют, используя указанные параметры ТС, резко сузить количество моделей автомобилей, включающих автомобиль, участвующий в расследуемом преступлении.1 1 П. П. Ищенко. Получение розыскной информации в ходе предварительного исследования следов преступления. М.: Берегиня, 1994. По следам колес, обнаруженным на месте происшествия, можно установить модель шины, назвать виды транспортных средств, на которых эксплуатируются данные шины. Цвет транспортного средства, его ориентировочную марку, наличие на нем заводского или ремонтного ЛКП, факт перекраски определяют по следам-наслоениям ЛКП, обнаруженным в месте контакта транспортного средства с преградой. Если на месте ДТП имеются осколки стекол или пластмассы, то специалист-криминалист по их виду может определить, какие детали транспортного средства (ТС) были разбиты. По форме, размерам, особенностям следов на разрушенной преграде (другом автомобиле, велосипеде, заборе и т. п.) определяют тип (марку) ТС, которым они оставлены. По характеру следов отображений, возникших в момент контакта ТС с препятствием, судят о тех повреждениях, которые на нем остались. Можно установить, на каких частях (крыле, капоте и др.) и какие повреждения (вмятины, царапины) должны образоваться. Нужно определить, на какой высоте от уровня дороги локализованы следы разрушений, их контуры и размеры, характер материалов преграды, и по ним определить место расположения повреждений на разыскиваемом ТС и наличие в повреждениях наслоений соответствующих материалов. По объемным следам ТС определяют: • наличие или отсутствие признаков реставрации покрышки, шипов; • рисунок протектора, его дефекты; • характер и степень износа протектора шины. Известно, что глубина рисунка у всех новых шин одной модели одинакова. В справочной литературе имеются соответствующие данные для каждой модели выпускаемых шин. Если определить глубину выступа и сравнить ее со стандартной для данной модели, ориентировочно можно судить о степени износа протектора. Если след имеет протяженность несколько метров, то в ходе предварительного исследования на месте ДТП определяется характер износа (равномерный, неравномерный, пятнистый, односторонний, внутренний). На передних колесах наблюдается равномерный односторонний износ из-за неправильной их установки (большая или меньшая величина развала). На задних колесах чаще бывает неравномерный пятнистый износ из-за неправильной регулировки тормозов. Однако по виду износа, отобразившемуся в следе, не всегда можно определить, передним или задним колесом он оставлен, так как некоторые водители переставляют задние и передние колеса. Важную информацию об обстоятельствах расследуемого события могут также дать следы применения огнестрельного оружия. Признаки, определяющие направление выстрела, следующие: • в сквозных пробоинах отсутствует часть материала препятствия, называемая минусом материала (рис. 3.31);

б Г Рис. 3.31. Виды пулевых повреждений: (а) сквозная пробоина; (б) след рикошета; (в) слепое повреждение

канал пробоины имеет воронкообразную форму; диаметр (размеры) выходного отверстия всегда больше входного. Выходное отверстие характеризуется сильным разрушением материала; раз-волокнением ткани, отщепами древесины, рваными краями листового металла (рис. 3.32). В хрупких материалах входное и выходное отверстия вершинами воронок направлены друг к другу (рис. 3.33);

Рис. 3.32. Определение направления выстрела по сквозной пробоине

Рис. 3.33. Входное и выходное отверстия пробоины в твердых (а) и хрупких (б) материалах • в преградах из пластичных материалов диаметр входного отверстия меньше, а в хрупких — больше диаметра снаряда, например пули (рис. 3.34);

а б в г

Рис. 3.34. Форма входной пробоины в некоторых видах материалов: а — дерево; б — стекло; в — резина; г — ткань вокруг входного отверстия пробоины образуется поясок обтирания за счет отложения частиц металла, копоти, смазки и ржавчины с оболочки пули.1 По диаметру пояска обтирания устанавливается размер снаряда(пули); снаряд (дробь, картечь пули) и частицы разрушенной преграды располагаются за выходным отверстием пробоины; опадение ткани, ее ворса, побурение и ломкость нитей, скрученность волокон со стороны входного отверстия происходят при термическом воздействии газов и дульного пламени при близком выстреле; на поверхности преграды со стороны входного отверстия и в канале пробоины (при выстреле в упор) наблюдаются внедрившиеся несгоревшие порошинки и копоть в виде сплошных пятен, концентрических колец и т. п. Чем меньше дистанция выстрела, тем отчетливее зона окопчения, ее интенсивность и граница отложения; Исключение составляют следы, образованные на тканях, бумаге, тонком картоне при близком выстреле (2-4 см от переднего среза канала ствола), когда воздушный столб разрушает материал преграды до соприкосновения с ней и снаряд входит в практически готовое отверстие. отпечаток дульного среза ствола оружия (штанц-марка) образуется в результате полного или частичного контакта с преградой. Штанц-марка возникает при обратном динамическом действии пороховых газов только в случае нахождения за поражаемой преградой еще одной преграды; на пораженной преграде наблюдается отложение смазки и осадки в виде колец, брызг, пятен; при образовании пробоины в стекле встречная сторона препятствия определяется по рельефу в виде дугообразных пучков на гранях радиальных и концентрических трещин. Узкие концы пучков на гранях радиальных трещин обращены к встречной стороне, концентрических — к противоположной стороне (рис. 3.35).

Рис. 3.35. Определение направления выстрела по рельефу сквозной пробоины в стекле: 1— концентрическая грань осколка; 2 — радиальная грань осколка Основанием для определения дистанции выстрела (расстояния между дульным срезом оружия и препятствием) является факт обнаружения (либо не обнаружения) на исследуемом объекте вокруг пробоины следов близкого выстрела (табл. 3.8). Таблица 3.8 Определение дистанции выстрела по дополнительным следам

На многослойных преградах копоть стряхивается и рассеивается в промежутках между слоями — как на втором слое, так и на обратной стороне первого (феномен Виноградова). Отложение копоти при феномене Виноградова отличается от отложения копоти при близком выстреле характерной зубчатой формой в виде лучистого венчика и наличием свободного промежутка на поверхности преграды между краями повреждений и зоной окопчения. Место нахождения стрелявшего может быть установлено как по данным о направлении и дистанции выстрела, так и методом визирования. В зависимости от вида повреждений и места их расположения визирование производится следующими способами: • если две сквозные пробоины образованы одним снарядом и расположены близко друг от.друга, в них помещают бумажную трубку, через которую осуществляется визирование (рис. 3.36). Если выстрел произведен с близкой дистанции, результаты визирования достаточно точны. Если же дистанция выстрела значительна, то место устанавливается путем вычислений с учетом полета снаряда. В данном случае необходима консультация специалиста-баллиста; • если две пробоины расположены на значительном расстоянии друг от друга, то их соединяют шпагатом с привязанными к его концам палочками. Направление шпагата указывает место выст

Рис. 3.36. Установление места производства выстрела по двум сквозным пробоинам, образованным одним снарядом и расположенным близко друг от друга

Рис. 3.37.Установление места производства выстрела по двум сквозным пробоинам, образованным одним снарядом и расположенным на значительном расстоянии друг от друга

рела (рис. 3.37). Для выравнивания линии визирования (если при натяжении нити на большом расстоянии от пробоин она прогибается) используют в виде подставки какие-либо предметы, например палку. Однако в подобном случае удобнее пользоваться лазером (например портативным детектором скрытых следов преступления «Лазекс»); если сквозная пробоина одна, канал ее можно удлинить, вставив бумажную трубку так, чтобы ее концы были на одинаковом расстоянии с каждой стороны. Продолжение линии трубки укажет направление полета пули; при наличии одного глубокого слепого канала в него вставляют деревянный стержень меньшего диаметра длиной до 30 см и им зажимают в пробоине конец нити длиной до 3 м. Натяжение нити вдоль стержня указывает направление выстрела (рис. 3.38);

Рис. 3.38. Установление места производства выстрела по слепому каналу пулевой пробоины • визирование может быть проведено по сквозному и слепому каналам пулевой пробоины с использованием нити, конец которой закрепляется в слепом канале, как указывается в предыдущем пункту (рис. 3.39). Если расположение пробоин показывает, что полет пули был горизонтальным или снизу вверх, то линия полета считается прямой, по которой и определяется место производства выстрела. Необходимо учитывать, что оно может быть расположено не только у конечной точки визирования, но и в другой промежуточной точке по линии визирования на высоте удерживания оружия при стрельбе.

Рис. 3.39. Установление места производства выстрела по сквозному и слепому каналам пулевой пробоины Предварительное исследование объектов биологического происхождения Немаловажное значение имеет и предварительное исследование объектов биологического происхождения,среди которых особое место занимают следы крови. По морфологическим признакам следов крови, обнаруживаемых на месте происшествия, может быть получена информация о механизме их образования и, следовательно, о таких обстоятельствах совершения преступления, как: • количество ранений, их очередность; • область тела, где имеется повреждение; • взаимное положение потерпевшего и преступника в момент причинения телесных повреждений; • направление движения (перемещение) окровавленного тела; • высоту, с которой стекала кровь; • скорость перемещения (волочения) тела. Однако для этого специалисту необходимо хорошо ориентироваться в многообразии кровяных следов. При повреждении тела обычно образуется комплекс различных по форме следов, и только исследование такого комплекса в целом позволяет реконструировать условия образования следов. Для получения наиболее полной информации об имевших место событиях следы крови подразделяются натри группы: следы элементарные, сложные (комплексные) и смешанные. Под элементарным следом крови подразумевается такой след, морфологические признаки которого непосредственно отображают способ и условия его формирования. Форма элементарных следов крови главным образом определяется механизмом их образования. Помимо того, она в известной мере зависит от количества излившейся крови и ее вязкости, конфигурации предмета, на который кровь попала, и строения его поверхности, положения этого предмета по отношению к источнику кровотечения и пр. Различают 5 основных форм элементарных следов: от истечения большой массы крови — лужа;от падающей под действием силы тяжести капли крови — пятно и от капли, получившей дополнительную кинетическую энергию, — пятно от брызг;от стекающей под действием силы тяжести больших масс или крупных капель крови — потек;от соприкосновения окровавленного предмета или части тела с какой-либо поверхностью по касательной (тангенциально) — помарка;то же от полного соприкосновения — отпечаток. Однотипные элементарные следы крови встречаются либо в виде одиночных, либо в виде групп (совокупностей) следов. Информация, получаемая при изучении таких следов, в известной мере носит ограниченный характер, так как позволяет судить лишь о механизме образования следа или группы одинаковых следов. Лужа — скопление жидкой крови в результате большого кровотечения. Лужи образуются непосредственно под той частью тела, на которой имеются повреждения, или вблизи ее. В последнем случае более узкая часть лужи обычно обращена к месту повреждения. Величина лужи зависит от количества излившейся крови, а форма — от строения поверхности, на которой она образовалась. Если лужа возникает на поверхности, находившейся ниже источника кровотечения (в том числе и при просачивании крови сквозь гигроскопичные предметы, например через постель на пол), вокруг нее обычно появляются следы от разбрызгивания крови. Кровь, скаплива- Форма следов крови бывает наиболее хорошо выражена при образовании их на негигроскопических гладких поверхностях. При попадании крови на пористые или шероховатые поверхности (почва, снег, ткани с ворсом или рельефной выработкой и т. п.) форма следов не всегда отражает механизм их возникновения. На пористых поверхностях (рыхлая почва, песок, снег, постельные принадлежности, мягкая мебель и др.), не имеет вида лужи. Она при этом образует участки пропитывания, на которых иногда остаются свертки крови, подсыхающие в виде корочек. Поскольку лужи непосредственно связаны с источником кровотечения, расположение их указывает, где в течение некоторого срока находился пострадавший после получения повреждений. Несовпадающее расположение луж и жертвы свидетельствует о том, что либо потерпевший передвигался, либо был перемещен. Отсутствие луж на месте обнаружения трупа, имеющего повреждения, которые должны были сопровождаться обильным кровотечением, говорит о том, что местонахождение трупа не является, например, местом убийства. Потек — след крови в виде полосы, образующийся в результате попадания больших масс крови или крупных ее капель на отвесную или наклонную поверхность и движения ее под действием силы тяжести. Кровь, стекая, концентрируется в нижней части потека, придавая ему большую массивность и более интенсивную окраску. Этот признак используют для установления направления, в котором стекала кровь. Потеки крови образуются на теле и одежде потерпевшего и преступника, на предметах окружающей обстановки (стенл, мебель и пр.) и на орудиях преступления. При ранениях потеки берут начало от нижнего края раны и получают направление в зависимости от положения пострадавшего в момент или непосредственно после нанесения повреждения.Так, например, в случае ранения височной области головы кровь стекает к подбородку, если голова была наклонена вперед при вертикальном положении тела, или в сторону затылка, если голова была наклонена назад либо тело находилось в горизонтальном положении. Если направление потека не совпадает с позой потерпевшего или потеки идут в разных направлениях либо перекрещиваются, значит, положение потерпевшего изменялось (прижизненно или вскоре после смерти).Потеки возникают также при кровотечениях из естественных отверстий тела — носа, ушей и т. д. На орудиях преступления направление потеков зависит от положения орудия в течение того срока, пока кровь еще не свернулась. При наличии нескольких поте ков определение последовательности их образования позволяет иногда установить позу потерпевшего в момент нанесения ему первого и последующего ранений.Если пересекаются два свежих, примерно с одинаковой интенсивностью выраженных потека, то в месте их соединения возникает утолщение, в образовании которого участвуют оба потека; затем они сохраняют свои первоначальные направления. В случаях, когда один из пересекающихся потеков заметно менее интенсивен, он после пересечения может вливаться в другой, и дальнейшее их продолжение становится общим. Когда один из потеков подсох, а второй, пересекающий его, представляет собой свежую кровь, в месте их соприкосновения наблюдается расширение за счет распространения крови по краю первого потека и нередко смещение второго потека по отношению к начальной его части или частичное растворение и смывание первого. Это происходит, например, если раненый длительное время находился в одном положении, а затем изменил позу, рана же продолжает кровоточить или из нее возникает повторное кровотечение (потеки). Пятна — следы различной формы, образующиеся в результате падения капель крови под действием силы тяжести или дополнительной кинетической энергии. Форма пятна зависит главным образом от скорости движения капли крови, угла ее падения на преграду, расстояния между источником кровотечения и преградой. Пятна от падения капель крови под действием силы тяжести. Капля, падающая перпендикулярно на твердую гладкую поверхность, образует пятно округлой формы, размеры и форма краев которого зависят от высоты падения. При падении капель на горизонтальную поверхность пятна могут иметь и овальную форму. Это происходит в случаях, когда капля в силу движения источника кровотечения попадает на преграду под острым углом. Один из концов такого овального следа (расположенный в направлении движения источника кровотечения) может быть неровным от разбрызгивания крови. Аналогичную форму приобретают следы при падении капель крови из неподвижного источника на перемещающуюся следовоспринимающую поверхность. Если же капля попадает на наклонную поверхность, то формируется удлиненное пятно. Один его конец, обращенный к источнику кровотечения, утолщен и закруглен, а второй, направленный в сторону движения капли, сужен и вытянут, приобретает иногда вид потека. Длина и ширина окончания следа зависят от величины капли и угла ее падения. Если плоскость, на которую падает капля, горизонтальная, основа пятна имее^ правильные очертания, при ее наклоне происходит смещение капли в сторону наклона и образование на соответствующем крае больших по размерам всплесков, что приводит к появлению лучей и вторичных следов. Установлено, что капли крови с нормальной вязкостью, падая с высоты до 10 см, дают пятна округлой формы с ровными контурами, диаметр пятен обычно не превышает 10 мм. Но мере увеличения расстояния до преграды диаметр пятна увеличивается, по краям его появляются зубцы, которые при большей высоте падения вытягиваются и напоминают лучи. Количество зубцов и лучей постепенно растет, а при расстоянии 50 см появляются вторичные пятна, число которых вначале возрастает (при расстоянии до 200 см), а далее (при расстоянии до 300 см) уменьшается (табл. 3.9). Таблица 3.9 Параметры следов крови при падении капель на горизонтальную поверхность (По Ю. П. Эделю) (Эдель Ю. П. О следах свободно падающих (с неподвижных и движущихся предметов) капель крови на горизонтальной плоскости. В сб.: Материалы докладов и рекомендаций научной конференции общества судебных медиков Казахстана. — Алма-Ата, 1968.)

Ю. П. Эдель указывает, что при передвижении источника кровотечения со скоростью порядка 2 км/час, например при передвижении тяжелораненого человека, капля, падающая с высоты 60 см, образует округлое пятно диаметром в среднем 15,5 мм. Контуры пятна зубчатые, количество зубцов доходит до 29; вторичные пятна отсутствуют. При скорости 5-6 км/час (быстрая ходьба) капля, падающая с той же высоты, дает пятно почти округлой формы, размерами в среднем 12,5 х X 13,6 мм. По краям его образуется до 26 зубцов, причем на стороне, обращенной в сторону движения кровотечения, зубцы удлинены и более отчетливы; имеются и вторичные пятна. При скорости движения около 13 км/час (бег) образуются овальные пятна размером в среднем 13 х 18 мм, с зубчатыми очертаниями на стороне овала, обращенной в сторону движения, и ровными краями с другой стороны. Количество зубцов не превышает 4; возле зубцов имеются вторичные пятна. При размахивании окровавленными руками падающие капли получают дополнительную скорость в сторону движения рук. Так как при беге руки двигаются попеременно — вперед и назад, следы приобретают признаки, характерные для движения в двух противоположных направлениях: часть следов удлинена в одну сторону, часть — в другую. Эти следы могут также иметь несколько выступов или вторичных Пятен. Данные, полученные X. М. Тахо-Годи о параметрах пятен крови при падении капель под действием силы тяжести под различными углами, тоже представляют большую практическую ценность. Здесь приведены сведения о средних параметрах пятен, образующихся при падении крови нормальной вязкости под углом 35° и 75°, поскольку при этом наиболее четко выражены дифференцирующие признаки.

|