Квантовая теория фотоэффекта

В 1905 г. Эйнштейн, опираясь на работы М. Планка по излучению (гл. 11), предложил совершенно новую теорию фотоэффекта. По Эйнштейну, световой поток представляет собой поток «атомов света», названных Эйнштейном фотонами; каждый фотон обладает энергией E=hv (10.4) и импульсом p=E/c При этом отдельный фотон поглощается отдельным электроном, и электрон приобретает возможность покинуть металл, если его энергия превышает «работу выхода» из металла, характеризуемую разностью потенциалов UK. Применяя закон сохранения

Где Из уравнения (10.5) следует, что существует минимальная частота света,, необходимая для фотоэффекта:

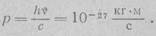

т. е. фотоэффект имеет «красную, границу» Закон Столетова (10.1) означает, что число освободившихся электронов пропорционально числу падающих фотонов, имеющих определенную вероятность поглотиться в данном веществе; Коэффициент пропорциональности меньше единицы, так как не каждый электрон, поглотивший свет, обязательно покинет металл; он может до вылета отдать избыток энергии соседним частицам. Таким образом, фотоэффект получает полное объяснение, но с совершенно новой точки зрения. Нужно отметить, что Эйнштейн не пользовался законом сохранения импульса. Вероятно, это связано с. неясностью механизма ' взаимодействия электрона с металлом до вылета из последнего. Но следует указать, что импульс фотона (ν≈5 x 10u Гц) равен:

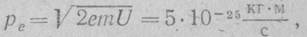

Импульс вылетевшего электрона (при задерживающем потенциале U= 1 В) достигает значения:

что на два-три порядка превышает импульс фотона. 12. Экспериментальные подтверждения квантовых свойств света. Эффект Комптона. Давление света. Корпускулярные свойства фотонов. Масса, импульс и энергия фотонов. Эффект Комптона (Комптон-эффект) — неупругое рассеяние фотонов на свободных электронах. Эффект сопровождается изменением частоты фотонов, часть энергии которых после рассеяния передается электронам.

Иллюстрация к эффекту Комптона При рассеянии фотона на покоящемся электроне частоты фотона

где Перейдя к длинам волн:

где Если свет представляет собой поток фотонов, то каждый фотон, попадая в регистрирующий прибор (глаз, фотоэлемент), должен вызывать то или иное действие независимо от других фотонов. Это же означает, что при регистрации слабых световых потоков должны наблюдаться флуктуации их интенсивности. Эти флуктуации слабых потоков видимого света действительно наблюдались С. И. Вавиловым. Наблюдения проводились визуально. Глаз, адаптированный к темноте, обладает довольно резким порогом зрительного ощущения, т. е. воспринимает свет, интенсивность которого не меньше некоторого порога. Для света с l = 525 нм порог зрительного ощущения соответствует у разных людей примерно 100-400 фотонам, падающим на сетчатку за 1 с. С. И. Вавилов наблюдал периодически повторяющиеся вспышки света одинаковой длительности. С уменьшением светового потока некоторые вспышки уже не воспринимались глазом, причем чем слабее был световой поток, тем больше было пропусков вспышек. Это объясняется флуктуациями интенсивности света, т. е. число фотонов оказывалось по случайным причинам меньше порогового значения. Таким образом, опыт Вавилова явился наглядным подтверждением квантовых свойств света.

|

(10.5)

(10.5) — максимальная кинетическая энергия вылетевшего электрона. За счет взаимодействия с окружающими частицами электрон может вылететь с меньшей энергией, поэтому кривая (см. рис. 10.2) имеет пологий спад.

— максимальная кинетическая энергия вылетевшего электрона. За счет взаимодействия с окружающими частицами электрон может вылететь с меньшей энергией, поэтому кривая (см. рис. 10.2) имеет пологий спад.

и

и  (до и после рассеяния соответственно) связаны соотношением:

(до и после рассеяния соответственно) связаны соотношением:

— угол рассеяния (угол между направлениями распространения фотона до и после рассеяния).

— угол рассеяния (угол между направлениями распространения фотона до и после рассеяния).

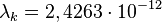

— комптоновская длина волны электрона, равная

— комптоновская длина волны электрона, равная  м.

м.

. Каждый фотон обладает импульсом

. Каждый фотон обладает импульсом  . Полный импульс, получаемый поверхностью тела, равен

. Полный импульс, получаемый поверхностью тела, равен  . Световое давление:

. Световое давление: