Скорость упругих волн и упругие модули осадочных пород

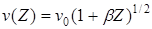

Осадочные горный породы характеризуются диапазоном изменения скорости распространения волн от 0,38 км/с в глинах и сухих суглинках, залегающих вблизи поверхности земли, до 6,5 км/с в известняках (глубина около 1 км). Скорость в однородных по составу породах повышается с глубиной из-за роста давления, действие которого приводит к уменьшению пористости и увеличению упругости их твердого скелета Зависимость скорости от глубины выражается формулами:

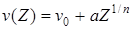

или экспоненциальной зависимостью

где k – коэффициент; ; величина, связанная с вертикальным градиентом скорости dv/dZ:

Численные значения коэффициентов в формулах определяются по данным акустического и ультразвукового каротажа скважин. До глубины 5 км, которой соответствует увеличение давления примерно до 130 МПа, характерно быстрое разрастание скоростей распространения волн как в осадочных, так и в изверженных породах, но в осадочных она увеличивается быстрее, чем в изверженных. По-видимому, горная порода при относительно малых давлениях (до 10 МПа) имеет свойства упругой среды благодаря уменьшению пористости и закрытию трещин. При больших давлениях модуль Юнга растет быстрее, чем плотность, скорость продолжает повышаться, но гораздо медленнее. Поскольку с пористостью тесно связана величина удельного сопротивления, то между скоростью и удельным сопротивлением существуют эмпирические зависимости вида

где к – кажущееся удельное сопротивление; а =1948; ;=1/6. Осадочные породы отличаются значительной анизотропией скоростей; для пород с глинистыми прослоями коэффициент анизотропии может достигать 1,21,3. Экспериментальные работы показали, что на скорость распространения волн в осадочных породах больше влияют изменения пористости, плотности и состав заполнения порового пространства, чем состав минерального скелета.

30. Скорость упругих волн и упругие модули Скорости распространения волн в главных породообразующих минералах кислых пород характеризуются довольно высокими значениями. Например, в микроклине, ортоклазе, кварце и плагиоклазах (альбите и олигоклазе) vp= 6,245,7 км/с, а vs= 4,113,07 км/с. Биотит отличается низкими для этой группы породообразующих минералов скоростями: vp =5,13 км/с, vs =2,98 км/с. В породообразующих минералах основных пород (роговая обманка, пироксен) vp =7,01–7,8 км/с, vs= 3,99–4,39 км/с. Большое влияние на величину скорости оказывает свойство минералов кристаллизоваться в различных формах и изменять кристаллическое строение под воздействием термодинамических условий: породы с более компактными кристаллическими структурами характеризуются более высокой скоростью волн и плотностью. Скоростные характеристики минералов метаморфических пород изучены слабо. Магматические и метаморфические породы имеют небольшую пористость, но она достаточно сильно сказывается на скорости. Скорости продольных волн в перидотите (6,0–7,3 км/с), диорите и граните (3,9–5,3 км/с) в значительной степени зависят от коэффициента водонасыщения образца. В водонасыщенных магматических и метаморфических породах скорости волн более высокие, чем в газонасыщенных. Породы кислого состава характеризуются наибольшими изменениями скорости (0,5–2,0 км/с), породы основного и ультраосновного состава – наименьшими изменениями скорости (0,1–1,0 км/с) вследствие вытеснения газа из порового пространства и замещения его водой. Особенно большое значение имеют трещиноватость и раздробленность пород, приводящие к резкому уменьшению скорости. Исследование коэффициента анизотропии показало, что для гранитов с гнейсовидной структурой скорости распространения волн вдоль напластования и перпендикулярно к нему различаются почти на 1 км/с, в то время как у гранитов с массивной структурой – от 0,05 до 0,6 км/с. Скорости распространения волн в магматических породах зависят в значительной степени от основности пород, увеличиваясь вместе с ней. В гранитах v =5,1–6,0 км/с, в диоритах 5,3–6,5 км/с, в габбро 6,1–7,4 км/с, в неизмененных гипербазитах 7,8–8,7 км/с. Для метаморфических пород характерна зависимость скорости волн от степени метаморфизма. Магматическим и метаморфическим породам свойственна сильная корреляционная зависимость скорости от плотности. При плотности от 2,5 до 3,0 г/см3, характерной для большей части кристаллических пород, скорость почти линейно зависит от плотности, увеличиваясь на 0,25 км/с с повышением плотности на 0,1 г/см3. В ультраосновных породах скорость, так же как магнитная восприимчивость и плотность, зависит от характера и степени их изменения и колеблется от 3,9 до 8,1 км/с.

|

,

,

;

;

,

,

,

,