Характеристика класса.

Задача: Скласти програму-довідник розкладу руху автобусів. Програма повинна додавати до бази нові маршрути, якщо запит неможливо задовольнити. % Факти представлені предикатом ruh(S,L), % де S – назва міста, L – список часу відправлення автобуса :-dynamic ruh/2, ruhtmp/2. % У разі виклику з невизначеною назвою міста - pruh(_) - виведення стану розкладу. pruh(X):-var(X),listing(ruh/2),!. % У разі виклику з визначеною назвою міста, який присутній у розкладі - % виведення списку часу відправлення за допомогою процедури writeruh pruh(X):-ruh(X,L),writeruh(X,L),!. % Якщо місто не визначено у розкладі: % - введення часу відправлення (gettime) % - отримання часу відправлення у вигляду списку, який є отсортованим (setof) % - додавання нового факту до бази assert(ruh(X,L)) % - видалення з бази тимчасових предикатів ruhtmp, які були створені у процедурі gettime pruh(X):-gettime(X),setof(T,ru(X,T),L), assert(ruh(X,L)),abolish(ruhtmp/2),pruh(X). % використовується виключно для організації циклу введення часу відправлення. % створює в бази тимчасові факти ruhtmp(Місто,Час_видправлення). gettime(S):-write(S),nl,gettime1(S). % реалізація циклу введення часу відправлення спільно з процедурою obr gettime1(S):-write('Time (hh:mm):'),nl,read(X),obr(X,S). % введення атому end - завершує цикл введення. obr(end,_):-true. obr(X,S):-assert(ruhtmp(S,X)),gettime1(S). % друкування списку часу відправлення за допомогою рекурсії writeruh(X,L):-nl,write(X),nl,writelist(L). writelist([]):-!. writelist([X|L]):-write(X),nl,writelist(L). Контрольні запитання 1) Предикати запису у вихідний потік. 2) Предикати зчитування з вхідного потоку. 3) Вбудовані предикати роботи з файлом 4) Предикати додавання термів до бази даних програми 5) Предикати видалення термів з бази даних програми. 6) Вбудовані предикати перевірки конкретизації змінних. Характеристика класса.

Класс Насекомые объединяет более 1 млн. видов членистоногих животных, для которых характерно расчленение тела на три отдела: голову, грудь и брюшко. На груди находится три пары ног, брюшко лишено конечностей. Большинство имеют крылья и способны к активному полету. Внешнее строение. На голове насекомых имеются сложные (фасеточные) глаза, у некоторых видов, кроме них, имеются и простые глаза. На голове имеются четыре пары придатков: первая пара — усики (антенны), органы обоняния, остальные три пары образуют ротовой аппарат. Верхняя губа прикрывает верхние челюсти. Вторая пара ротовых придатков образует верхние челюсти, третья пара — нижние челюсти, четвертая пара срастается и образует нижнюю губу. На нижней челюсти и нижней губе могут находиться по паре щупиков. К ротовому аппарату относится язык — хитиновое выпячивание дна ротовой полости. В связи с типом питания, ротовые аппараты могут быть различных типов (рис. 128): грызущего типа — характерны для насекомых, питающихся жесткой растительной пищей (жуки, прямокрылые, тараканы и др.) — наиболее древний, исходный тип ротовых аппаратов; грызуще — сосущие ротовые аппараты у пчел; колюще — сосущие ротовые аппараты у клопов, комаров; сосущие ротовые аппараты у бабочек; лижущий ротовой аппарат у мух.

Грудь состоит из трех члеников: передне-, средне- и заднегрудь. На каждом сегменте находится по паре ног, на средне- и заднегруди у летающих видов находится чаще всего две пары крыльев. Конечности членистые, образующие с помощью суставов систему рычагов. В связи с образом жизни ноги бывают бегательными, прыгательными, плавательными, копательными, хватательными и другими. Крылья являются выпячиваниями кожи, между верхним и нижним слоем находится щель, являющаяся продолжением полости тела. Крыло имеет жилки — утолщения, в которых проходят трахеи и нервы. У жуков передняя пара крыльев выполняет защитную функцию и превращается в прочные надкрылья. Полет осуществляется с помощью второй пары крыльев. У клопов твердеет часть передних крыльев, этих насекомых объединили в отряд Полужесткокрылые. У Двукрылых насекомых вторая пара крыльев превращена в жужжальца. Есть насекомые, никогда не имевшие крыльев, есть вторично утратившие крылья в связи с паразитизмом или по другим причинам.

Покровы состоят из кутикулы и гиподермы, которые защищают насекомых от механических повреждений, потери воды, являются наружным скелетом. Мышцы насекомых по гистологическому строению относятся к поперечнополосатым, они отличаются высокой дифференциацией и способностью к очень высокой частоте сокращений (до 1000 раз в сек.)

У многих насекомых в кишечнике поселяются простейшие и бактерии, способные переваривать клетчатку. Среди насекомых существуют всеядные виды (тараканы), растительноядные, хищные. Существуют виды, питающиеся падалью, продуктами гниения — навозом, растительными остатками. Некоторые виды приспособились переваривать такие малопитательные вещества, как воск, волосы.

Активно передвигающиеся насекомые могут совершать дыхательные движения с помощью расширения и сжатия брюшка. У многих личинок, живущих в воде (стрекозы, поденки), имеются так называемые трахейные жабры, стигм нет, трахейная система замкнутая. У некоторых личинок, живущих в воде, встречаются жабры, не имеющие трахей, газообмен происходит только через покровы, в этих случаях кислород транспортируется гемолимфой. Кровеносная система развита у насекомых сравнительно слабо. Сердце находится в околосердечном синусе, на спинной стороне брюшка, и представляет собой трубку, слепо замкнутую на заднем конце, разделенную на камеры и имеющую по бокам парные отверстия с клапанами — остии. К каждой камере сердца подходят мышцы, обеспечивающие ее сокращение. Гемолимфа движется в переднюю часть тела, в единственный сосуд — в головную аорту — и выливается в полость тела. Через многочисленные отверстия гемолимфа попадает внутрь околосердечного синуса, затем через остии, при расширении сердечной камеры, засасывается в сердце (рис. 131). Гемолимфа не имеет дыхательных пигментов и представляет желтоватую жидкость, содержащую фагоциты. Основная ее функция — транспорт питательных веществ ко всем органам и продуктов обмена к органам выделения. Дыхательная функция гемолимфы незначительна, но у некоторых водных личинок насекомых (у мотыля, личинок комаров-звонцов) гемолимфа имеет гемоглобин, окрашена в ярко-красный цвет и отвечает за транспорт газов. Органы выделения. К ним у насекомых относятся мальпигиевы сосуды и жировое тело. Мальпигиевы сосуды (в количестве до 200 и более) поглощают из гемолимфы продукты обмена веществ. Продукты белкового обмена превращаются в кристаллы мочевой кислоты, жидкость активно реабсорбируется эпителием сосудов и возвращается в организм, а кристаллы мочевой кислоты попадают в заднюю кишку. Жировое тело насекомых, помимо основной функции — аккумуляции запасных питательных веществ, служит еще и «почкой накопления», в ней есть особые экскреторные клетки, которые постепенно насыщаются труднорастворимой мочевой кислотой.

Нервная система. ЦНС насекомых состоит из головного мозга, подглоточного ганглия и сегментарных ганглиев брюшной нервной цепочки (рис. 132). Периферическая нервная система представлена нервами, отходящими от ЦНС, и органами чувств. Продолжается тенденция к слиянию ганглиев, у некоторых насекомых грудные и брюшные сегментарные ганглии сливаются в грудные и брюшные нервные узлы. Наиболее сложный головной мозг развивается у общественных насекомых: муравьев, пчел, термитов. Органы чувств насекомых многообразны и сложны. Они имеют сложные глаза и простые глазки. Сложные глаза состоят из омматидиев, число которых у различных видов насекомых неодинаково. У стрекоз каждый глаз состоит из 28000 омматидиев, у муравьев, особенно у особей, обитающих под землей, число омматидиев снижается до 8 — 9. Зрение у некоторых насекомых цветное, цветовосприятие сдвинуто в сторону коротковолновых лучей: они видят ультрафиолетовую часть спектра и не видят красные цвета. Зрение мозаичное. Роль простых глазков до конца не изучена, но доказано, что они воспринимают поляризованный свет. Многие насекомые способны издавать звуки и слышать их. Органы слуха могут располагаться на голенях передних ног, у основания крыльев, на передних сегментах брюшка. Органы, издающие звуки, у насекомых также разнообразны. Органы обоняния расположены в основном на антеннах, которые наиболее развиты у самцов. Органы вкуса располагаются не только в ротовой полости, но и на других органах, например на ножках — у бабочек, пчел, мух, и даже на усиках — у пчел, муравьев. На всей поверхности тела насекомого находятся сенсорные клетки, которые связаны с чувствительным волоском. При изменении влажности, давления, дуновении ветра, при механическом воздействии изменяется положение волоска, возбуждается рецепторная клетка и передает сигнал в головной мозг. Многие насекомые воспринимают магнитные поля и их изменение, но где находятся органы, воспринимающие эти поля, пока неизвестно. Размножение. Насекомые раздельнополы. У многих насекомых проявляется половой диморфизм — самцы могут быть мельче (у многих бабочек) или иметь совершенно другую окраску (бабочки непарного шелкопряда), иногда самцы имеют более крупные усики, у некоторых видов сильно развиваются отдельные органы — верхние челюсти у самца жука-оленя. У самцов в брюшке имеются семенники, от которых отходят семяпроводы, заканчивающиеся непарным семяизвергательным каналом. У самок имеются два яичника, они открываются в парные яйцеводы, которые ниже соединяются в непарное влагалище. При спаривании семя самца вводится в совокупительную сумку и семяприемник, откуда попадает во влагалище, где и происходит оплодотворение яиц. У некоторых видов сперматозоиды в семяприемнике сохраняются живыми несколько лет. У пчелиной матки, например, брачный полет бывает раз в жизни, а живет и откладывает яички она 4-5 лет. У насекомых известны случаи партеногенетического размножения (без оплодотворения). Самки тлей в течение всего лета из неоплодотворенных яичек отрождают личинок, из которые развиваются самки, только осенью из личинок образуются как самцы, так и самки, происходит спаривание, и зимуют оплодотворенные яички. Из партеногенетических яичек общественных перепончатокрылых образуются самцы. Половые железы трутней у пчел остаются гаплоидными, а клетки тела восстанавливают диплоидность. Развитие насекомых делится на два периода — эмбриональное, включающее развитие зародыша в яйце, и постэмбриональное, которое начинается с момента выхода молодого животного из яйца. Постэмбриональное развитие происходит с метаморфозом, по его характеру они делятся на насекомых с неполным превращением и насекомых с полным превращением. К насекомым с полным превращением относятся насекомые, у которых личинка резко отличается от взрослой стадии имаго, присутствует стадия куколки, во время которой происходит перестройка организма личинки и формируются органы взрослого насекомого. Из куколки выходит взрослое насекомое. Насекомые с полным превращением во взрослом состоянии не линяют. К насекомым с полным превращением относятся, например, отряды: Жесткокрылые, Перепончатокрылые, Двукрылые, Чешуекрылые и другие.

Филогения. Насекомые ведут начало от древних многоножек. Большое количество сегментов тела, более гомономная сегментация, присутствие ходильных ножек почти на всех сегментах тела – все эти признаки доказывают большую примитивность многоножек по сравнению с насекомыми. Для насекомых характерно заметное уменьшение количества сегментов. Тело многих высших насекомых состоит всего из 11 – 12 сегментов объединенных в три отдела – голову, грудь и брюшко.

Отряд Жесткокрылые (Coleoptera). У насекомых отряда Жесткокрылые (Coleoptera) первая пара крыльев превращена в жесткие надкрылья, ротовой аппарат грызущего типа. У майского жука развитие личинки продолжается под землей несколько лет. Личинка имеет хорошо выраженную голову с ротовым аппаратом грызущего типа, три пары членистых конечностей, совершенно не похожа на жука. Первый год личинка питается перегноем, второй — корнями трав, третий — корнями кустарников и деревьев, чем приносят большой вред молодым древесным насаждениям. На четвертый год в конце весны личинка превращается в куколку и осенью из куколки выходит молодой жук. На поверхность почвы жук выходит весной следующего года. Личинки жуков-короедов, усачей, приносят большой вред лесу и саду, повреждая древесину деревьев, колорадский жук является опасным вредителем картофеля, листьями которого питаются и личинки, и взрослые жуки. Личинки жуков-щелкунов называют проволочными червями, они приносят вред злаковым культурам, подгрызая корни. Хлебные жуки питаются мягкими зернами хлебных злаков, а их личинки грызут корни. Большую пользу приносят хищные жуки жужелицы, божьи коровки и их личинки, питающиеся тлями. Многие жуки являются санитарами, очищая природу от трупов и навоза (скарабеи, навозники, мертвоеды, могильщики).

Отряд Чешуекрылые (Lepidoptera). У бабочек ротовой аппарат сосущего типа, две пары крупных крыльев покрыты хитиновыми чешуйками, которые образуют причудливые и сложные рисунки. Окраска может быть предостерегающей, предупреждающей о несъедобности, покровительственной, выражающейся в сходстве с защищенным животным или несъедобным объектом. В то же время окраска носит опознавательный характер. Личинки бабочек — гусеницы — имеют червеобразную форму, на голове — ротовой аппарат грызущего типа. На грудных сегментах они имеют три пары членистых ножек, остальные — нерасчлененные ложные ножки. Среди чешуекрылых много видов, гусеницы которых являются вредителями лесов и садов. Питаясь листьями, они приносят огромный вред лиственным деревьям. Посещая цветки, чешуекрылые играют существенную роль в опылении. Тутовый шелкопряд используется человеком для получения натурального шелка. В настоящее время тутовый шелкопряд в дикой природе не встречается. Многие чешуекрылые стали редкими и занесены в Красные книги. Отряд Перепончатокрылые (Hymenoptera). Крылья перепончатые, две пары, вторая пара меньше, чем первая, при полете сцеплены в единую летательную поверхность при помощи крючков. На голове имеется пара сложных фасеточных глаз и три простых глазка. Среди них есть и вредители (пилильщики, рогохвосты, орехотворки), и полезные для человека виды. Домашние пчелы являются поставщиками меда, воска, прополиса; шмели — прекрасные опылители, муравьи уничтожают огромное количество вредных насекомых. Наездники (трихограмма, теленомус, белянковый наездник) откладывают свои яички в яйца других насекомых (яйцееды), в их личинки (личинкоеды) и даже во взрослых насекомых (имагоеды). Вышедшие из них личинки поедают свою жертву, снижая численность вредных для человека насекомых. Сдерживание вредной деятельности с помощью использования естественных врагов называют биологическим способом борьбы.

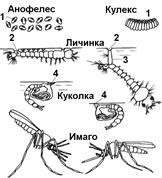

Отряд Двукрылые (Diptera). К этому отряду относятся наиболее высокоорганизованные насекомые, обладающие одной парой крыльев, вторая пара превращена в орган равновесия — жужжальца. Ротовые аппараты колющие или лижущие. Личинки безногие, у мух и безголовые. Велико отрицательное значение двукрылых: они являются механическими переносчиками возбудителей кишечных инфекций и яиц гельминтов; некоторые двукрылые — кровососы, могут переносить возбудителей серьезных заболеваний. Например, муха цеце — переносчик возбудителя сонной болезни, москиты — лейшманиоза, слепни — туляремии и сибирской язвы, малярийный комар (рода Анофелес) — малярии.

Из яиц выходят личинки, располагающиеся параллельно поверхности воды, а не под углом, как личинки комаров-пискунов (рода Кулекс). При посадке брюшко малярийного комара находится под углом к поверхности (рис. 133), у комара-пискуна — параллельно поверхности. Но и комары рода Кулекс на Дальнем Востоке распространяют тяжелое вирусное заболевание — японский энцефалит. Большой вред животноводству приносят оводы. Эти крупные мухи не питаются, ротовой аппарат у них не развит. Одни откладывают свои яички или личинки на поверхность тела овец, лошадей, крупного рогатого скота. Другие — в носовые полости животных. Личинки поселяются под кожей, в желудке, носоглотке, лобных и челюстных пазухах, приносят своим хозяевам большие мучения. В конце концов, личинка попадает в почву, где и окукливается.

Отряд Прямокрылые (Orthoptera). Более 20000 видов насекомых с неполным превращением. Характерны задние ноги прыгательного типа, грызущий ротовой аппарат. Из этого отряда наиболее известны насекомые из семейства Кузнечики, семейства Сверчки, семейства Медведки, семейства Саранчовые. У кузнечиков длинные усики, питаются растительной и животной пищей, обычно имеют зеленую окраску. Большой вред сельскому хозяйству приносят некоторые виды саранчи, уничтожая посевы на сотнях гектаров. У них усики короткие, яйцеклад короткий, крючкообразный. Ощутимый вред приносят медведки, часто повреждающие подземные органы растений.

Основные вопросы для повторения

|

Рис. 128. Ротовые органы насекомых. А — грызущие (таракана), Б — грызуще — сосущие (пчелы), В — сосущие (бабочки), Г — колюще — сосущие (самки комара):

1 — верхняя губа (лабрум); 2 — верхние челюсти (мандибулы); 3 — нижние челюсти (максиллы); 4 — нижняя губа (лабиум); 5 — язык (гипофаринкс); 6 — нижнечелюстные щупики; 7 — нижнегубные щупики.

Рис. 128. Ротовые органы насекомых. А — грызущие (таракана), Б — грызуще — сосущие (пчелы), В — сосущие (бабочки), Г — колюще — сосущие (самки комара):

1 — верхняя губа (лабрум); 2 — верхние челюсти (мандибулы); 3 — нижние челюсти (максиллы); 4 — нижняя губа (лабиум); 5 — язык (гипофаринкс); 6 — нижнечелюстные щупики; 7 — нижнегубные щупики.

Рис. 129. Внутреннее строение насекомых:

1 — слюнные железы; 2 — пищевод и зоб; 3 — желудок; 4 — слепые выросты средней кишки; 5 — задняя кишка; 6 — мальпигиевы сосуды; 7 — яичник; 8 — брюшная нервная цепочка.

Рис. 129. Внутреннее строение насекомых:

1 — слюнные железы; 2 — пищевод и зоб; 3 — желудок; 4 — слепые выросты средней кишки; 5 — задняя кишка; 6 — мальпигиевы сосуды; 7 — яичник; 8 — брюшная нервная цепочка.

Рис. 130. Строение трахей насекомых.

Рис. 130. Строение трахей насекомых.

Рис. 131. Кровообращение у насекомых:

1 — сердце, 2 — аорта. Стрелки показывают направление тока гемолимфы.

Рис. 131. Кровообращение у насекомых:

1 — сердце, 2 — аорта. Стрелки показывают направление тока гемолимфы.

Рис. 132. Схема строения самки насекомого:

1 — сложный глаз; 2 — простые глаза; 3 — головной мозг; 4 — слюнная железа; 5 — передняя кишка; 6 — переднее крыло; 7 — заднее крыло; 8 — яичник; 9 — сердце; 10 — задняя кишка; 11 — хвостовые щетинки (церки); 12 — антенны; 13 — верхняя губа; 14 — мандибула, верхняя челюсть; 15, 16 — первая и вторая максиллы (нижние челюсти) с щупиками; 17 — подглоточный ганглий; 18 — брюшная нервная цепочка; 19 — средняя кишка; 20 — мальпигиевы сосуды.

Рис. 132. Схема строения самки насекомого:

1 — сложный глаз; 2 — простые глаза; 3 — головной мозг; 4 — слюнная железа; 5 — передняя кишка; 6 — переднее крыло; 7 — заднее крыло; 8 — яичник; 9 — сердце; 10 — задняя кишка; 11 — хвостовые щетинки (церки); 12 — антенны; 13 — верхняя губа; 14 — мандибула, верхняя челюсть; 15, 16 — первая и вторая максиллы (нижние челюсти) с щупиками; 17 — подглоточный ганглий; 18 — брюшная нервная цепочка; 19 — средняя кишка; 20 — мальпигиевы сосуды.

Рис. 133. Главные отличительные признаки комаров рода Анофелес и рода Кулекс:

1 — поплавки яиц анофелес; 2 — дыхательная стигма; 3 — дыхательная трубочка личинки; 4 — дыхательные сифоны куколок; 5 — расположение насекомых при посадке.

Рис. 133. Главные отличительные признаки комаров рода Анофелес и рода Кулекс:

1 — поплавки яиц анофелес; 2 — дыхательная стигма; 3 — дыхательная трубочка личинки; 4 — дыхательные сифоны куколок; 5 — расположение насекомых при посадке.