Колёсные пары

Колёсные пары Колёсные пары относятся к ходовым частям и являются одним из ответственных элементов вагона. Они предназначены для направления движения вагона по рельсовому пути и восприятия всех нагрузок, передающихся от вагона на рельсы при их вращении. Работая в сложных условиях нагружения, колёсные пары должны обеспечивать высокую надёжность, так как от них во многом зависит безопасность движения поездов. Поэтому к ним предъявляют особые, повышенные требования Госстандарты, Правила технической эксплуатации железных дорог, Инструкция по освидетельствованию, ремонту и формированию вагонных колёсных пар, а также другие нормативные документы при проектировании, изготовлении и содержании. Конструкция и техническое состояние колёсных пар оказывают влияние на плавность хода, величину сил, возникающих при взаимодействии вагона и пути, и сопротивление движению. Работая в современных режимах эксплуатации железных дорог и экстремальных условиях окружающей среды, колёсная пара вагона должна удовлетворять следующим основным требованиям: обладать достаточной прочностью, имея при этом минимальную необрессоренную массу с целью снижения тары подвижного состава и уменьшения непосредственного воздействия на рельсовый путь и элементы вагона при прохождении неровностей рельсовой колеи; обладать некоторой упругостью, обеспечивающей снижение уровня шума и смягчение толчков, возникающих при движении вагона по рельсовому пути; совместно с буксовыми узлами обеспечивать возможно меньшее сопротивление при движении вагона и возможно большее сопротивление износу элементов, подвергающихся изнашиванию в эксплуатации. Колёсная пара (рис. 1) состоит из оси и двух укреплённых на ней колёс. Типы, основные размеры и технические условия на изготовление вагонных колёсных пар определены Государственными стандартами, а

Колёсные пары Ш-950 предназначены для эксплуатации с подшипниками скольжения, а колёсные пары РУ1-950, РУ1Ш-950, РУ-950 и РУ-1050 — с роликовыми подшипниками (РУ — роликовая унифицированная, Ш — крепление подшипников приставной шайбой). Исходя из расчётной устройств буксы. На подступичных частях закрепляются колёса. В настоящее время в эксплуатации находятся ещё небольшое число колёсных пар с осями III типа с подшипниками скольжения, которые заменяют роликовыми. На торцах их шеек имеются буртики, ограничивающие продольные перемещения подшипников скольжения. Таблица 1. Типы колёсных пар вагонов

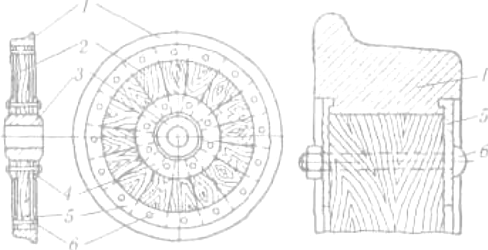

Колёсные пары с осями, предназначенными для эксплуатации с роликовыми подшипниками, различают между собой конструкцией торцового крепления внутренних колец роликовых подшипников на шейке: — с нарезной частью для навинчивания корончатой гайки; — при помощи приставной шайбы, для чего на торцах делают отверстия с нарезкой для болтов крепления. Такое крепление выполнено в двух вариантах: тремя или четырьмя болтами. В эксплуатации ещё находится небольшое число колёсных пар с осями типа РУ с диаметром шеек 135 мм. В настоящее время они изымаются. Основным типом колёсных пар являются конструкции с цельнокатаными колёсами с диаметром по кругу катания 950 мм. В старотипных пассажирских вагонах осталось незначительное число колёсных пар с диаметром 1050 мм. В дореволюционной России колёсные пары оснащали в основном составными (бандажными) колёсами, состоящими из колёсного центра, бандажа и укрепляющих его элементов. До 1892 г. применяли колёса, центры которых были деревянными (рис. 2) (колеса Мензеля). Их изготовляли из дерева твёрдых пород. В колёсном центре помещали деревянный диск 2, состоявший из 16 секторов тикового дерева. Он находился между бандажом 1 и ступицей 3, был скреплён с ними при помощи колец 4 и 5, стянутых болтами 6. Такие колёса обладали бесшумным и сравнительно спокойным ходом, смягчали вертикальные толчки, что особенно было важно для скоростных пассажирских поездов. Однако вследствие усушки дерева в процессе эксплуатации болты ослабевали, что нарушало безопасность движения поездов и приводило к необходимости постоянного наблюдения за состоянием крепления.

рис.2

Поэтому колёса с деревянными центрами изъяли из эксплуатации. До 1900 г. наибольшее распространение получили кованые центры, затем литые спицевые, дисковые стальные и чугунные. В 1948 г. изготовление чугунных центров было прекращено вследствие большой массы, малой прочности и частых повреждений при формировании колёсных пар. Прекратилось также изготовление спицевых центров, так как они создавали неравномерную жёсткость обода и ослабление соединения с бандажом. Во время движения вагона спицевые центры вызывали завихрение воздуха, который наносил на трущиеся поверхности ходовых частей песок, что вызывало повышенные износы и задиры при этом металла. В 1931 г. был предусмотрен также переход от бандажных колёс широкой колеи к более совершенным безбандажным, который завершился в 70-х годах. В 1953 г. производство чугунных колёс было также прекращено, поскольку на них часто появлялись выщербины, раковины и отколы, угрожавшие безопасности движения поездов и сократившие срок их службы. Более надёжными в эксплуатации зарекомендовали себя стальные литые. С 1935 г. было организовано производство цельнокатаных колёс, обладающих существенными преимуществами перед литыми. С годами цельнокатаные колёса совершенствовались, и они получили широкое распространение. Для безопасного движения вагона по рельсовому пути на ось прочно закрепляются колёса с соблюдением строго определённых размеров (см. рис.1). Во избежание неравномерной передачи нагрузки на колёса и рельсы разность размеров от торца оси до внутренней грани обода допускается для колёсной пары не более 3 мм. Колёса, укреплённые на одной оси, не должны иметь разность диаметровболее 1 мм, что предотвращает односторонний износ гребней и не допускает повышения сопротивления движению. Чтобы снизить инерционные усилия, колесные пары скоростных вагонов подвергают динамической балансировке: для скоростей 140...160 км/ч допускается дисбаланс не более 6 Н×м; для скоростей 160...200 км/ч — не более 3 Н×м.

|