Год 2000-й Апрельский день Часть первая. Брайан Трейси — один из ведущих в мире специалистов в вопросах развития потенциальных возможностей человека и успешного ведения бизнеса

Брайан Трейси — один из ведущих в мире специалистов в вопросах развития потенциальных возможностей человека и успешного ведения бизнеса. За свою жизнь он основал более 20 различных предприятий и руководил ими. Это позволило получить огромный опыт в создании их структуры и управлении. В качестве консультанта Брайан сотрудничает с более чем 500 компаний. Каждый год его лекции и семинары по лидерству, персональной эффективности, успехам в торговле и деловой стратегии посещают свыше 400.000 человек, в числе которых — руководители и персонал таких компаний как IBM, Arthur Andresen, McDonnell Douglas и др. Выступления и семинары на темы лидерства, управления продажами и повышения личной эффективности помогают сразу улучшить результаты и оказывают позитивное воздействие в долгосрочной перспективе. Свои знания Брайан Трейси изложил в 300 аудио- и видеопрограммах, а также в 36 книгах. Наиболее важные и известные из них — бестселлеры «21 секрет успеха миллионеров», «Достижение максимума», «Эффективные методы продаж», «Привычки на миллионы долларов», «Измени мышление, и ты изменишь свою жизнь», «Путь к богатству» и др. Благодаря его программам свою жизнь уже улучшили более 2 миллиона человек из 25 стран мира.

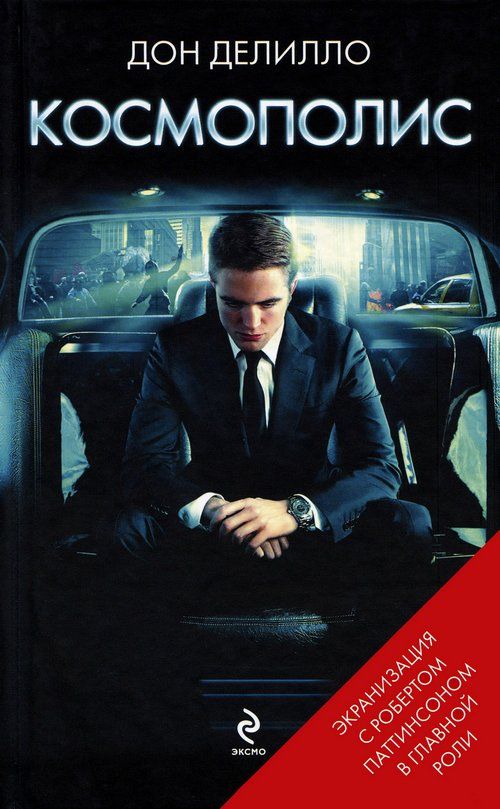

Дон Делилло Космополис

Scan: Ronja_Rovardotter; OCR&SpellCheck: golma1

«Космополис»: Эксмо; Москва; 2012; ISBN 978-5-699-57587-9 Перевод: Максим Владимирович Немцов

Аннотация

Дон Делилло (р. 1936) – знаковая фигура в литературном мире. В 1985 г. его роман «Белый шум» был удостоен Национальной книжной премии США. В 2006 г. «Нью-Йорк таймс» включила произведения Делилло «Изнанка мира», «Весы» и «Белый шум» в список лучших американских книг, написанных за последние 25 лет. Роман «Космополис» лег в основу сюжета одноименного фильма, главную роль в котором сыграл Роберт Паттинсон. Дон Делилло Космополис

Полу Остеру

Единицей обмена стала крыса. Збигнев Херберт [1]

Год 2000-й Апрельский день Часть первая

Сон теперь бежал его чаще – не единожды-дважды в неделю, а раза четыре, пять. Что он делал тогда? Долгих прогулок в развертке зари не предпринимал. Излюбленного друга, чтобы терзать звонками, у него нет. Да и что скажешь? Тут в молчании суть, не в словах. Пытался убаюкивать себя чтением, но лишь просыпался больше. Читал науку и стихи. Ему нравилась скудная поэзия, точно размещенная в белом пространстве, шеренги штрихов, выстроенные по ранжиру алфавита, выжженные на бумаге. От поэзии он сознавал свое дыхание. Стихотворение обнажает миг для того, что обычно не готов замечать. Таков оттенок каждого стихотворения – по крайней мере, для него по ночам, все эти долгие недели, один вдох за другим, в комнате, что вращалась на верхушке трехэтажной квартиры. Как-то ночью попробовал спать стоя в отсеке для медитаций, однако не обнаружилось в нем должного послушничества, не монах. Он превозмог сон и постепенно уравновесил его – в безлунном спокойствии, где всякая сила уравновешена другой. Кратчайшее облегчение, крохотная пауза в возне неуемных личностей. На вопрос ответа не было. Он пробовал успокоительные и гипноз, но те его подсаживали, отправляли вовнутрь по тугим спиралям. Что ни действие, то призрак себя, неестественное. За самой блеклой мыслью тащилась суетливая тень. Что же он делал? К аналитику в высокое кожаное кресло не садился. С Фрейдом покончено, следом пойдет Эйнштейн. Ночью читал «Специальную теорию относительности» – по-английски и по-немецки, – но в итоге книгу отложил, а сам лег совсем неподвижно, стараясь собраться с силами и выговорить то единственное слово, от которого свет погаснет. Вокруг ничего нет. Только шум в голове, рассудок во времени. Когда умрет, он ведь не кончится. Кончится мир вокруг.

Он стоял у окна и рассматривал грандиозную дневную зарю. Вид открывался на мосты, протоки и проливы, за ними дальние районы и умывальные пригороды, а дальше – толики суши и неба, которые иначе как глубокой далью и не назвать. Он не знал, чего ему хочется. На реке еще лежала тьма, полуночь, а над дымовыми трубами на другом берегу подрагивали пары пепла. Он представлял себе, что все шлюхи уже разбежались из-под фонарей на перекрестках, потряхивая утиными попками, а прочая деловая архаика только начинает копошиться, с рынков выезжают фуры с провизией, из экспедиций – фуры с газетами. По городу снуют хлебные фургоны да тачки из бедлама, отбившиеся от стай, выписывают зигзаги по проспектам, а из динамиков несется тяжкий грохот. Зрелище благороднее некуда – мост через реку, за ним уже принимается реветь солнце. Он смотрел, как сотня чаек не отстает от качкой баржи, идущей вниз по реке. Мощные у них сердца, крупные. Он знал это: непропорционально размерам тела. Некогда его интересовала анатомия птиц, и он освоил ее несметные подробности. У птиц полые кости. Невероятно, сколько всего он тогда выучил за полдня. Поди пойми, чего ему хочется. И тут понял. Ему хочется подстричься. Он еще немного постоял, глядя, как в свитке воздуха взмывает и трепещет одинокая чайка, повосхищался птицей, повдумывался в нее, стараясь ее познать и ощущая всем собой крепкое искреннее биенье алчного сердца помойной твари.

Надел костюм и галстук. Костюм скрадывал выпуклость перекачанной груди. Разминаться ему нравилось по ночам – тягать металлические штанги по салазкам, гнуться и качать пресс, стоически повторяя одно и то же, от чего съедались все дневные дрязги и натиски. Прошел по квартире – сорок восемь комнат. Он так делал, если сомневался и унывал, – шагал мимо бассейна с дорожками, карточного салона, спортзала, мимо аквариума с акулой и кинозала. Остановился у загона с борзыми, поговорил с собаками. Потом зашел в пристройку, где отслеживались валюты и просматривались исследовательские отчеты. Курс иены за ночь поднялся, против ожиданий. Он вернулся в жилые апартаменты – уже медленно, задерживаясь в каждой комнате, впитывая все, что там есть, прозревая глубь, ухватывая всякую крупицу энергии, лучами и волнами. Живопись – почти сплошь цветовые поля и геометрия, огромные холсты господствовали в комнатах, а в атрии, с его световым куполом, высокими белыми полотнами и фонтанной струйкой, нагнетали молитвенную тишь. В атрии висели напряжение и тревога – такая громоздящаяся пустота требует почтительной тишины, лишь в ней это пространство можно рассмотреть и прочувствовать как полагается, это мечеть тихих шагов и сизарей, что курлычут под сводами. Ему нравились такие картины, на которые гости не знали, как смотреть. Белые полотна многим были неизвестны – мазки тонированной слизи наносились мастихином. Работа еще опаснее оттого, что не нова. В новом никакой опасности уже нет.

На лифте, где играл Сати,[2] он спустился в вестибюль. У него асимметричная простата. Вышел наружу и пересек авеню, обернулся и посмотрел на дом, в котором живет.[3] Он чувствовал себя смежным. В доме восемьдесят девять этажей, простое число в неприметном футляре дымчатого бронзоватого стекла. У них с домом общий край или граница – небоскреб и человек. Высота – девятьсот футов, высочайшее жилое здание на свете, банальный параллелепипед, примечательный лишь размером. В нем та пошлость, чья взаправдашняя грубость проявляется лишь со временем. Потому дом ему и нравился. Он любил стоять и смотреть на дом, когда ему бывало так же, как сейчас. А ему настороженно, сонно и незначительно. От реки подуло вприпрыжку. Он вынул ручной органайзер и набил себе заметку об анахронизме самого слова «небоскреб». Ни одна из нынешних конструкций не должна носить такого имени. Оно целиком принадлежит былой душе, исполненной благоговения, тем стрельчатым башням, что были повествованием задолго до того, как он родился. Сам ручной приборчик – объект, чья первоначальная культура уже почти исчезла. Надо выбросить, это он точно знал. Башня внушила ему силу и глубину. Он знал, чего хочет – подстричься, – но еще немного постоял в воспаряющем уличном шуме, поизучал масштабы и массу башни. У ее поверхности одно достоинство – она бегло просматривает и преломляет свет реки и передразнивает приливы и отливы распахнутого неба. В ней чудятся характер и рефлексия. Он пробежал взглядом всю ее длину и ощутил связь с башней – они с ней делили одну поверхность и среду, которая вступала с этой поверхностью в контакт, причем с обеих сторон. Поверхность отъединяет то, что внутри, от того, что снаружи, а сама одному принадлежит не больше, чем другому. Он думал о поверхностях как-то раз в душе.

Надел темные очки. Затем перешел через дорогу обратно, к рядам белых лимузинов. Всего десять машин – пять у обочины Первой авеню прямо перед домом, еще пять на боковой улице, смотрят на запад. С первого взгляда все одинаковые. Ну, может, некоторые на фут-другой длиннее – все зависит от деталей растяжки и особых требований владельца. Шоферы курили и общались на тротуаре – простоволосые, в темных костюмах, все бдительные, но это заметно лишь потом, когда у них вспыхивают глаза, они отбрасывают окурки и непринужденные позы, засекши объекты своего внимания. Пока же они беседовали, некоторые с акцентами, другие на родных языках, – поджидая каждый своего инвестиционного банкира, застройщика, венчурного капиталиста, производителя ПО, владельца глобальных спутниковых и кабельных сетей, дисконтного брокера, клювастого медиамагната, главу государства в изгнании, сбежавшего из сокрушенного пейзажа глада и войны. В скверике через дорогу стояли стилизованные железные деревца и бронзовые фонтаны, на дне всеми цветами радуги переливались разбросанные монетки. Мужчина в женской одежде выгуливал семерку элегантных собак. Ему нравилось, что машины практически неотличимы друг от друга. Самому хотелось такой автомобиль, поскольку это платоническая копия, несмотря на размер, не обладающая собственной плотностью, скорее идея, нежели объект. Но он знал, что это не так. Такое он говорил, исключительно чтобы произвести впечатление, сам же не верил ни секунды. Секунду, то есть, верил, но едва-едва. Ему хотелось машину не только потому, что она чрезмерного размера, но потому, что она чрезмерна агрессивно, презрительно, метастатически – неохватный мутант, встающий на пути у любых доводов против себя. Его начальник службы безопасности любил эту машину за ее обезличенность. Длинные белые лимузины давно стали самым незаметным транспортным средством в городе. Он теперь ждал на тротуаре – Торваль, лысый, шеи нет, казалось, голова у него отвинчивается на техобслуживание. – Куда? – спросил он. – Хочу подстричься. – В городе президент. – Нам до лампочки. Нам нужно подстричься. Нам надо на другой конец города. – Пробки будут разговаривать с вами четверть-дюймами. – Известное дело. О каком президенте речь? – Соединенных Штатов. Все перегородят, – сообщил он. – Целые улицы сотрут с карты. – Покажи мою машину, – сказал он начальнику. Шофер придержал дверцу, изготовясь обежать машину сзади к своей двери, что в тридцати пяти футах. Где заканчивался ряд белых лимузинов – параллельно входу в Японское общество,[4] – начинался другой: городских легковых, черных или сине-фиолетовых, и шоферы там ждали работников дипломатических миссий, делегатов, консулов и атташе в темных очках. Торваль сел к шоферу впереди, где в приборную доску встроены компьютерные экраны, а внизу ветрового стекла – монитор ночного видения, производное инфракрасной камеры, вмонтированной в решетку радиатора. В машине его ждал Шайнер – руководитель отдела технологических разработок, мелкий, с мальчишеским лицом. На Шайнера он больше не смотрел. Уже три года. Только посмотришь – и все ясно. Виден костный мозг в мензурке. На нем была линялая рубашка и джинсы, а сидел он, мастурбационно скрючившись. – Так что мы узнали? – Наша система надежна. Мы неприступны. Никаких вредоносных программ, – ответил Шайнер. – И тем не менее. – Эрик, нет. Мы все тесты прогнали. Никто систему не завешивает, нашими сайтами не манипулирует. – И когда мы все это сделали? – Вчера. В комплексе. Наша команда быстрого реагирования. Уязвимой точки входа нет. Наш страховщик провел анализ угроз. У нас буфер против атак. – Повсюду. – Да. – Включая машину. – Включая, абсолютно, да. – Мою машину. Эту машину. – Эрик, да, прошу тебя. – Мы с тобой вместе со времен того паршивенького стартапа. Скажи мне еще раз, что тебе по-прежнему хватает выдержки на эту работу. Преданности. – Эта машина. Твоя машина. – Непреклонной воли. Потому что мне все время рассказывают про нашу легенду. Мы все молоды, умны, и воспитали нас волки. Однако репутация – явление нежное. Человек взлетает словом и падает слогом. Я знаю, что не у того спрашиваю. – Что? – Где вчера вечером была машина после того, как мы прогнали тесты? – Не знаю. – Куда по ночам вообще ездят все эти лимузины? Шайнер уныло просел в глубины вопроса. – Я знаю, что меняю тему. Мало сплю. Смотрю на книги и пью бренди. Но что происходит с вытянутыми лимузинами, которые целыми днями рыщут по неугомонному городу? Где они ночуют?

Машина застряла в пробке, не доехав до Второй авеню. Он сидел в клубном кресле в заднем конце салона, смотрел на батарею видеотерминальных устройств. На каждом экране – попурри данных, текучие знаки и хребты графиков, пульсируют многоцветные числа. Он впитывал материал пару долгих недвижных секунд, не обращая внимания на звуки речи, издававшиеся лакированными головами. Еще микроволновка и кардиомонитор. Он взглянул на скрытую камеру на вертлюге, и она глянула на него. Бывало, он держал это пространство руками, но теперь всё. Контекст почти бесконтактный. По слову его большинство систем включается, от одного взмаха руки пустеют мониторы. Сбоку втиснулось такси, водитель жал на клаксон. Это разбудило сотню других клаксонов. Шайнер поерзал на откидном сиденье у встроенного бара, лицом назад. Он цедил свежевыжатый апельсиновый сок через пластиковую соломинку, торчавшую из стакана под тупым углом. Между приемами жидкости он, похоже, что-то насвистывал в стебель соломинки. Эрик спросил: – Что? Шайнер поднял голову. – У тебя бывает иногда чувство, когда ты не знаешь, что происходит? – спросил он. – Мне переспрашивать, что ты имеешь в виду? Шайнер говорил в соломинку, словно она бортовое передающее устройство. – Весь этот оптимизм, весь расцвет и парение. Все бац – и происходит. Одновременно то и это. Протягиваю руку – и что я чувствую? Я знаю, что каждые десять минут ты анализируешь тысячи разных вещей. Паттерны, коэффициенты, индексы, целые поля информации. Я обожаю информацию. Она у нас сладость и свет.[5] Такое чудо, что ебтвоюмать. И для нас в мире есть смысл. Люди едят и спят под сенью того, что мы делаем. Но в то же время – что? Повисла долгая пауза. Наконец он посмотрел на Шайнера. Что он ему сказал? Реплика не прозвучала направленно: остро и резко. Вообще-то ничего он и не сказал. Они сидели в прибое клаксонов. Шум звучал так, что Эрику не хотелось его отменить. Тональность какой-то подлежащей боли, причитания столь древнего, что казалось первобытным. Ему представились оборванные шайки мужчин – церемонно ревут, ячейки общества учреждены ради убийства и поедания. Сырое мясо. Вот к чему этот зов, эта тяжкая нужда. Сегодня в кулере ехали напитки. Для микроволновки – ничего существенного. Шайнер спросил: – А мы по особому поводу в машине, а не в конторе? – Откуда ты знаешь, что мы в машине, а не в конторе? – Если я отвечу. – На основании какого допущения? – Я знаю, что отвечу полуумно, но главным образом – поверхностно и на некоем уровне, вероятно, неточно. И ты будешь меня жалеть за то, что я вообще родился. – Мы в машине потому, что мне нужно подстричься. – Позвал бы цирюльника в контору. Там и подстригся бы. Или в машину бы вызвал. Спустился, подстригся и вернулся в кабинет. – У стрижки же что. Ассоциации. Календарь на стене. Повсюду зеркала. А тут кресла нет. Ничто не вращается, кроме камеры. Он повернулся в кресле и посмотрел, как камера наблюдения повела его. Раньше его изображение было доступно почти все время, потоковое видео шло из машины по всему свету, из самолета, из кабинета, из отдельных точек в квартире. Но следовало блюсти безопасность, и теперь камера работала в замкнутой системе. На постоянной вахте перед тремя мониторами в кабинетике без окон – медсестра и два вооруженных охранника. Слово «контора» теперь устарело. У него нулевая насыщенность. Он глянул сквозь одностороннее стекло слева. Не сразу понял, что знает женщину на заднем сиденье такси. Это его жена двадцатидвухдневной давности Элиза Шифрин – поэтесса, по праву крови наследующая сказочное банковское состояние европейских и мировых Шифринов. Он кодировал слово Торвалю впереди. После чего вышел на дорогу и постучал в окно такси. Она ему улыбнулась, удивилась. Ей за двадцать – травленая тонкость черт и большие безыскусные глаза. В красоте ее присутствовало что-то отстраненное. Это интриговало, хотя, может, и нет. Голову на длинной тонкой шее она держала чуть вперед. Смеялась неожиданно – чуть утомленно и опытно, и еще ему нравилось, как она подносит палец к губам, когда ей хочется задуматься. А стихи у нее говно. Она подвинулась, и он скользнул на сиденье рядом. Клаксоны утихли, вернулись к своим ритуальным циклам. Затем такси метнулось наискосок перекрестка, к точке чуть к западу от Второй авеню, а там наткнулось на следующий тупик; Торваль гнался по пятам. – Где твоя машина? – Мы ее, похоже, потеряли, – ответила она. – Я бы тебя отвез. – Не могла. Абсолютно. Я же знаю, ты по пути работаешь. А мне нравится в такси. С географией я никогда не дружила, к тому же я узнаю всякое, если расспрашиваю таксистов о том, откуда они. – Они от ужаса и отчаяния. – Вот именно. О странах, где неспокойно, узнаешь в здешних такси. – Мы давно не виделись. Сегодня утром я тебя искал. Он для убедительности снял темные очки. Она вгляделась в его лицо. Смотрела пристально, внимательно. – У тебя глаза голубые, – сказала она. Он взял ее за руку и поднес ладонь к лицу, нюхал, лизал. У сикха за рулем не хватало пальца. Эрик разглядел обрубок – внушительный, серьезная штука, телесная руина, в которой история и боль. – Уже завтракала? – Нет, – ответила она. – Хорошо. Мне хочется чего-то плотного и жевательного. – Ты никогда не говорил мне, что у тебя голубые глаза. В ее смехе он расслышал треск статики. Прикусил ей костяшку большого пальца, открыл дверцу, и они вышли на тротуар – к кофейне на углу.

Он сидел спиной к стене, смотрел, как Торваль размещается у главного входа, откуда хорошо просматривался весь зал. В кофейне битком. Сквозь бесформенный шум к нему просачивались приблудные слова на французском и сомалийском. Такова диспозиция в этом конце 47-й улицы. Темные женщины в одеяниях цвета слоновой кости шли против ветра с реки к Секретариату ООН. Жилые башни назывались «L’Ecole» и «Октавия».[6] По скверам возили коляски няньки-ирландки. Ну и, разумеется, Элиза, швейцарка или кто она там, сидит за столиком напротив. – О чем будем разговаривать? – спросила она. Перед ним стояла тарелка блинчиков с колбасками – он ждал, когда растает и растечется квадратик масла, чтобы вилкой взбить вялый сиропчик, а потом смотреть, как медленно рассасываются бороздки от зубцов. Он понял, что вопрос серьезный. – Мы хотим вертолетную площадку на крыше. Я купил право на воздушное пространство, но все равно еще нужно добиться исключения из правил зонирования. Ты разве есть не хочешь? От еды она, казалось, отступает. Зеленый чай и тост перед ней нетронуты. – И тир рядом с лифтами. Давай поговорим о нас. – Ты и я. Мы тут. Так чего б не. – Когда мы снова займемся сексом? – Займемся. Правда, – ответила она. – Мы уже некоторое время не. – Когда я работаю, понимаешь. Энергия драгоценна. – Когда ты пишешь. – Да. – Когда ты это делаешь? Я ищу тебя, Элиза. Он увидел, как Торваль в тридцати шагах подвигал губами. Он говорил в микрофон, спрятанный в лацкане. В ухе динамик. Мобильный телефон пристегнут к поясу под пиджаком, поблизости от пистолета с голосовой активацией, чешская модель, еще один символ международности района. – Куда-нибудь заползаю. Всегда так делала. Мама обычно отправляла кого-нибудь меня искать, – сказала она. – Горничные и садовники прочесывали весь дом и участок. Она думала, я в воде растворяюсь. – Мне нравится твоя мама. У тебя груди мамины. – Ее груди. – Отличные титьки торчком, – сказал он. Ел он быстро, вдыхал пищу. Потом съел все за нее. Ему казалось, глюкоза прямо-таки впитывается ему в клетки, подогревает иные аппетиты тела. Он кивнул хозяину заведения, греку с Самоса, тот помахал от стойки. Ему нравилось сюда приходить, потому что это не нравилось Торвалю. – Скажи мне. Куда ты сейчас поедешь? – спросила она. – На какую-нибудь встречу? В контору? Чем ты вообще занимаешься? Она вгляделась в него поверх мостика рук, улыбка пряталась. – Ты знаешь всякое. По-моему, этим ты и занимаешься, – сказала она. – По-моему, ты посвятил себя знанию. По-моему, ты приобретаешь информацию и превращаешь ее в нечто громадное и ужасное. Ты опасная личность. Согласен? Провидец. Он смотрел, как Торваль поднес чашечку ладони к голове – вслушивается, что ему говорят прямо в ухо. Такие приборы уже исчезают, он это знал. Вырождающиеся конструкции. Пистолет-то пока, может, и нет. Но само слово уже тает в налетающем тумане.

Он стоял у машины, незаконно припаркованной, и слушал Торваля. – Комплекс докладывает. Достоверная угроза. Нельзя отмахиваться. Это значит – поездка через весь город. – Нам не раз угрожали. И всякий раз достоверно. Я до сих пор тут стою. – Не вашей безопасности угроза. Его. – Какого такого, блядь, его? – Президента. Это значит, что поездки через весь город не произойдет, если мы не потратим на нее весь день, с молоком и печеньками. Он осознал, что дородное присутствие Торваля – провокация. Он весь узловат и покат. У него тело тяжеловеса – такие, похоже, одновременно стоят и присаживаются. Ведет себя с тупой убежденностью, с искренней бдительностью, ее постоянно испытывают плотные мужчины. А это враждебные подстрекательства. Они грозят Эрикову ощущению собственной телесной власти, его стандартам силы и мускульной плоти. – А в президентов еще стреляют? Я считал, есть мишени поувлекательнее, – сказал он. В своей службе безопасности он искал ровный темперамент. Торваль по этому критерию не подходил. Иногда бывал ироничен, а временами и презрителен к стандартным процедурам. Да еще голова. Как-то его бритый череп торчал, в глазах что-то отклонялось от нормы – чувствовался намек на постоянный внутренний гнев. Его работа – к конфронтации подходить избирательно, а не весь безликий мир ненавидеть. Он давно заметил, что Торваль перестал называть его «мистером Пэкером». Теперь он его никак не называл. Упущение это оставляло в природе дыру, в которую прошел бы человек. Он понял, что Элиза ушла. Забыл спросить, куда она собирается. – В следующем квартале два парикмахерских салона. Раз, два, – сказал Торваль. – Не надо ехать через весь город. Ситуация нестабильна. Мимо спешили люди, другие с улиц, бесконечно безымянные, двадцать одна жизнь в секунду, спортивная ходьба лиц и пигментов, набрызг мимолетного существа. Они тут, чтобы подчеркнуть: не обязательно на них смотреть.

Теперь на откидном сиденье был Майкл Цзинь, его валютный аналитик – спокойно моделировал некое немалое беспокойство. – Я знаю эту улыбку, Майкл. – Думаю, иена. Иными словами, есть основания полагать, что мы кредитуем слишком опрометчиво. – Она к нам повернется. – Да. Знаю. Всегда так было. – Тебе кажется, что видишь опрометчивость. – Происходящее не отражается на графиках. – Отражается. Просто хорошенько поискать. Не доверяй стандартным моделям. Мысли за рамками. Иена о чем-то заявляет нам. Читай. Потом прыгай. – Мы тут ставим по-крупному. – Я знаю эту улыбку. Мне хочется ее уважать. Но иена не подымется выше. – Мы занимаем огромные, гигантские суммы. – Любые нападки на границы восприятия поначалу неизменно кажутся опрометчивыми. – Эрик, хватит. Мы спекулируем в пустоту. – Твоя мама винила за улыбку отца. А он ее. В ней что-то смертоносное. – Мне кажется, нам следует скорректироваться. – Она надеялась, что заставит тебя записаться на спецконсультации. У Цзиня ученые степени по математике и экономике, а он всего лишь пацан – по-прежнему в волосах панковская полоса, угрюмая свекольно-красная. Двое разговаривали и принимали решения. То были решения Эрика, и Цзинь неохотно вводил их в свой наладонный органайзер, а затем синхронизировал с системой. Машина двигалась. Эрик смотрел на себя на овальном экране ниже скрытой камеры, возил большим пальцем по линии подбородка. Машина останавливалась и ехала, и он, странное дело, понял, что вот только что упер большой палец в линию подбородка – секунду-другую после того, как увидел этот жест на экране. – Где Шайнер? – По пути в аэропорт. – Зачем нам до сих пор аэропорты? Почему их зовут «аэропортами»? – Я знаю, что не способен ответить на эти вопросы и не потерять вашего уважения, – ответил Цзинь. – Шайнер мне сказал, что наша система защищена. – Значит, так и есть. – Защищена от проникновения. – Лучше него тут никто не находит дыры. – Тогда почему я вижу то, что еще не произошло? Пол в лимузине – из каррарского мрамора, из карьеров, где полтысячелетия назад стоял Микеланджело, трогал кончиком пальца звездчатый белый камень.

Он взглянул на Цзиня – брошен на произвол судьбы на откидном сиденье, заблудился в беспорядочных мыслях. – Сколько тебе лет? – Двадцать два. Что? Двадцать два. – Выглядишь моложе. Я всегда был моложе всех вокруг. А однажды начало меняться. – Я не ощущаю себя моложе. Я ощущаю, что располагаюсь совершенно нигде. По-моему, я готов уйти, по сути, из бизнеса. – Сунь в рот резинку и попробуй не жевать. Для человека твоего возраста, твоих талантов на свете есть лишь одно, чем стоит заниматься профессионально и интеллектуально. Что же это, Майкл? Взаимодействие техники и капитала. Неразрывность. – По-настоящему трудно последний раз было только в старших классах, – сказал Цзинь. Машина въехала в затор на Третьей авеню. Шоферский регламент диктовал вторгаться в пробки на перекрестках, не мешкать застенчиво. – Я как-то стихотворение читал, там крыса становится единицей валюты. – Да. Было бы занимательно, – сказал Цзинь. – Да. Повлияло бы на мировую экономику. – Одно имя чего стоит. Лучше херифа или квачи. – В имени все говорится. – Да. Крыса, – сказал Цзинь. – Да. Сегодня крыса закрылась ниже евро. – Да. Растут опасения, что российская крыса обесценится. – Белые крысы. Только подумай. – Да. Беременные крысы. – Да. Массированный сброс беременных российских крыс. – Великобритания переходит на крыс, – сказал Цзинь. – Да. Склоняется к тенденции перехода на мировую валюту. – Да. США устанавливают крысиный стандарт. – Да. Каждый доллар США обеспечивается крысой. – Дохлые крысы. – Да. Накопление дохлых крыс ставит под угрозу состояние здоровья в мире. – Вам сколько лет? – спросил Цзинь. – Теперь, раз уж вы не моложе всех прочих. Он глянул мимо Цзиня – потоки цифр бежали в разные стороны. Он понимал, сколько это для него значит – бег и скачки данных на экране. Рассмотрел фигуративные диаграммы, которые вводили в игру органические узоры, орнитоптеру и многокамерную раковину. Поверхностно утверждать, что цифры и графики – холодное сжатие буйных человеческих энергий, когда всяческие томления и полуночный пот сводятся к ясным модулям на финансовых рынках. Сами по себе данные одушевлены и светятся, динамический аспект жизненного процесса. Таково красноречие алфавитов и числовых систем – оно полностью реализуется в электронной форме, в единицах-нулях мира – цифровой императив, определяющий всякий вздох живых миллиардов планеты. Так вздымается биосфера. Тут наши тела и океаны – познаваемые, цельные.

Машина тронулась. В окне справа он увидел первый парикмахерский салон – северо-западный угол, «Filles et Garçons».[7] Он ощущал, как Торваль спереди ждет команды остановить машину. Козырек второго заведения он заметил неподалеку впереди и произнес кодовую фразу – сигнал процессору в переборке, отделяющей шофера от пассажирского салона. Фраза сгенерировала команду на экране в приборной доске. Машина остановилась перед жилым зданием, располагавшимся между двумя салонами. Он вышел и вступил в тоннель прохода, не дожидаясь, пока швейцар доковыляет до телефона. Вошел в закрытый дворик, мысленно именуя все, что в нем: довольные тенью бересклет и лобелия, темнозвездчатый колеус, сладкая гледичия с перистыми листьями и нелопнувшими стручками. Названия дерева по-латыни ему в голову не пришло, однако оно вспомнится, не минует и часа – или же где-нибудь в нескончаемом затишье следующей бессонной ночи. Он прошел под крестообразным сводом из белой решетки, усаженной вьющимися гортензиями, после чего оказался в самом доме. Через минуту он уже был у нее в квартире. Она возложила руку ему на грудь, театрально, удостовериться, что он здесь и настоящий. Они принялись спотыкаться и хвататься друг за друга, пробираясь к спальне. Ударились о косяк и отскочили. У нее одна туфля стала крениться, но стряхнуть ее с ноги не удалось, поэтому туфлю ему пришлось пнуть. Он прижал ее к стенной живописи – минималистская решетка, над которой несколько недель при помощи измерительных инструментов и графитовых карандашей трудился один из двух адъютантов художника. Раздеваться всерьез они не стали, пока не кончили заниматься любовью. – Я тебя ждала? – Мимо проезжал. Они стояли по обе стороны кровати, нагнувшись, дотягиваясь до последних предметов одежды. – Решил заехать, значит? Это мило. Я рада. Давненько. Я, конечно, все читала. Теперь она лежала навзничь, повернув на подушке голову, и наблюдала за ним. – Или по телевизору видела? – Что? – Что? Свадьбу. Странно, что ты мне не сказал. – Не так уж и странно. – Не так уж и странно. Два огромных состояния, – сказала она. – Вроде великих браков по расчету где-нибудь в старой имперской Европе. – Только я – гражданин мира с нью-йоркскими яйцами. Подхватил гениталии рукой. Потом лег на кровать, на спину, уставился на раскрашенный бумажный абажур, свисавший с потолка. – Сколько миллиардов вы вдвоем представляете? – Она поэтесса. – Вот, значит, что она. Я-то думала, она из Шифринов. – Того и другого понемногу. – Такая богатая и хрусткая. Она тебе дает потрогать свои интимные места? – Ты сегодня роскошно выглядишь. – Для сорокасемилетней женщины, которая наконец поняла, в чем ее проблема. – И в чем она? – Жизнь слишком современна. Сколько лет твоей супруге? Ладно, не стоит. Не хочу знать. Вели мне заткнуться. Только сперва один вопрос. Она хороша в постели? – Пока не знаю. – Вот в чем беда у старых денег, – сказала она. – А теперь вели мне заткнуться. Он положил руку ей на ягодицу. Немного полежали в тишине. Она была жженой блондинкой, звали Диди Фэнчер. – Я знаю такое, что ты хочешь знать. Он спросил: – Что? – В частных руках есть Ротко,[8] о котором у меня имеется конфиденциальная информация. Скоро может стать доступен. – Ты его видела. – Года три-четыре назад. Да. И он светится. Он спросил: – А как с часовней? – А как с ней? – Я думал о часовне. – Ты не сможешь купить эту хренову часовню. – Откуда ты знаешь? Свяжись с принципалами. – Я думала, ты будешь в восторге от картины. Одна картина. У тебя нет никакого значительного Ротко. А тебе всегда хотелось. Мы это обсуждали. – Сколько картин в его часовне? – Не знаю. Четырнадцать, пятнадцать. – Если они мне продадут часовню, я оставлю ее в неприкосновенности. Скажи им. – В неприкосновенности где? – У меня в квартире. Там хватит места. Могу расшириться. – Но людям надо ее видеть. – Пусть тогда покупают. Пусть перебьют мою цену. – Прости, что я так свысока. Но Часовня Ротко принадлежит миру. – Если куплю, будет моя. Она протянула руку и шлепком сбросила его ладонь со своей задницы. Он спросил: – Сколько за нее хотят? – Они не хотят продавать часовню. И не мне тебя учить самоотречению и социальной ответственности. Поскольку я ни на минуту не верю, что ты настолько неотесан, как хочешь казаться. – Поверишь. Ты бы приняла ведь мой образ мысли и действий, явись я из чужой культуры. Будь каким-нибудь пигмейским диктатором, – сказал он. – Или кокаиновым бароном. Кем-нибудь из фанатичных тропиков. Тебе бы такое очень было по душе, верно? Ты бы лелеяла чрезмерность, мономанию. Такие люди восхитительно будоражат других. Таких, как ты. Только нужно провести черту. Если они выглядят и пахнут, как ты, все запутывается. Он сунул ей под нос свою подмышку. – Вот лежит Диди. В капкане древнего пуританства. Он перекатился на живот, и они полежали близко друг к другу, касаясь бедрами и плечами. Он полизал обвод ее уха, сунулся лицом ей в волосы, мягко зарылся. Спросил: – Сколько? – Что это значит – тратить деньги? Доллар? Миллион? – На картину? – На что угодно. – У меня сейчас два личных лифта. Один запрограммирован играть фортепианные вещи Сати и двигаться вчетверо медленнее обычной скорости. Под Сати так и надо – я езжу этим лифтом, когда у меня определенное, скажем, неуравновешенное настроение. Он меня успокаивает, делает цельным. – А во втором лифте кто? – Братуха Феск. – Это еще кто? – Звезда суфийского рэпа. Ты не знала? – Я много чего пропускаю. – Стоило мне больших денег и сделало врагом народа, когда я реквизировал второй лифт. – Деньги на картины. Деньги на что угодно. Мне пришлось учиться понимать деньги, – сказала она. – Я выросла в удобстве. Далеко не сразу начала думать о деньгах и на самом деле смотреть на них. Потом начала смотреть. Разглядывать купюры и монеты. Научилась, каково это – делать деньги и тратить их. Приносит огромное удовлетворение. Это мне помогло стать личностью. Но теперь я уже не знаю, что такое деньги. – Сегодня я теряю деньги тоннами. Много миллионов. Ставлю против иены. – А иена разве не спит? – Валютные рынки никогда не закрываются. А Никкей теперь работает круглые сутки. Все основные биржи. Семь дней в неделю. – Это я пропустила. Я много чего пропускаю. Сколько миллионов? – Сотни. Она задумалась. Потом зашептала. – Тебе сколько лет? Двадцать восемь? – Двадцать восемь, – ответил он. – Мне кажется, ты хочешь этого Ротко. Кусается. Но да. Тебе он совершенно нужен. – Почему? – Напомнит, что ты жив. В тебе что-то восприимчиво к таинствам. Он легонько положил средний палец в ложбинку меж ее ягодиц. Сказал: – Таинства. – Ты разве не видишь себя в любой картине, которую любишь? Ты же чувствуешь, как тебя омывает ее излучение. Такого не проанализируешь, не выразишь ясно словами. Что ты делаешь в тот миг? Разглядываешь картину на стене. И все. Но при этом ощущаешь себя живым в этом мире. Она тебе говорит: да, ты тут. И да, диапазон бытия в тебе глубже и слаще, чем ты сам понимал. Он сжал кулак и втиснул его

|