Технологический расчет магистрального газопровода

Технологический расчет магистрального газопровода

Исходные данные приведены в таблице 1. Таблица 1 – Исходные данные для расчета магистрального газопровода

Определяем суточную пропускную способность газопровода Q, млн.м3/сут., по формуле Q = Qгод/365kr, (1) где Qгод – годовая плановая пропускная способность газопровода, млн.м3/сут.; 365 – число дней работы газопровода в году; kr – коэффициент годовой неравномерности транспорта газа, kr = 0,85;

Определяем ориентировочное значение степени сжатия Вариант 1: ГТК -16 с нагнетателем типа Н-16-57 в количестве трех штук (один резервный) – соединение последовательное. Вариант 2: ГТК-25 с нагнетателем типа 650-23-2 в количестве трех штук (один – резервный) – соединение последовательное. Определяем минимальное значение комплекса Ск, млн.руб./год, по формуле

транспорта и хранения нефти и газа Е = 0,2/год); К – капитальные затраты, млн. руб/год (принимаются по таблице 2 методического указания); Э – эксплуатационные расходы, млн. руб/год, (принимаются по таблице 2 методического указания);

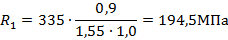

Выбираем вариант 2 (ГТК-25 с нагнетателем типа 650-21-1 в количестве трех штук (один резервный) – соединение последовательное). К дальнейшему расчету принимаем следующие диаметры 720 и 820 мм. Определим расчетное сопротивление металла труб, R1, МПа, по формуле

где m – коэффициент условий работы трубопровода, m = 0,9; k1 – коэффициент надежности по материалам, k1=1,55; kn - коэффициент надежности, учитывающий внутреннее давление, диаметр и назначение трубопровода, kn = 1,0.

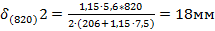

Определим толщину стенки газопровода,

где n – коэффициент перегрузки рабочего давления в трубопроводе (для газопроводов n=1,15); p –рабочее (нормативное) давление в трубопроводе, МПа; D – наружный диаметр, мм;

Делаем проверку возникающих кольцевых напряжений,

где n - коэффициент перегрузки рабочего давления в трубопроводе (для газопроводов п=1,15); р - рабочее (нормативное) давление в трубопроводе, МПа; d - внутренний диаметр трубопровода, мм;

R1 - расчетное сопротивление металла труб, R1 = 195 МПа;

181,8

181,8 Расчетные данные сводим в таблицу 2. Таблица 2 - Расчетные данные толщины стенки трубопровода

Определяем режим течения газа по газопроводу (рисунок 2 методического указания). При диаметре 720 мм - действует квадратичный закон сопротивлении, а при диаметре 820 мм - зона смешанного трения. Определяем коэффициент гидравлического сопротивления в зоне квадратичного закона сопротивления для новых труб диаметром 720 мм,

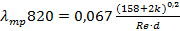

Определяем коэффициент гидравлического сопротивления для зоны смешанного трения для новых труб диаметром 820 мм,

где k- эквивалентная шероховатость; для новых труб, k= 0,03 мм; Re — число Рейнольдса, Re; d - внутренний диаметр трубопровода, мм. Определяем число Рейнольдса, Re, по формуле Re= где Q - производительность, м /с;

d - внутренний диаметр трубопровода, мм;

Определяем относительную плотность газа

где

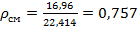

Определяем плотность газовой смеси

где Мер - среднее молекулярная масса газа, кг/моль. Определяем среднюю молекулярную массу газа по заданному составу. Мер, кг /моль: Мер=16,05 + 44,01 • 0,005 + 28,02 • 0,3 3 = 14,64 + 0,84 + 0,4 + 0,3 5 + 0,51 + 0,22 = 16,96кг / моль Определяем плотность газовой смеси

Определяем относительную плотность газа

Определяем число Рейнольдса для труб диаметром 820 мм, Re, по формуле (9) Re= Определяем коэффициент гидравлического сопротивления для зоны смешанного трения для новых труб диаметром 820 мм,

С учетом местных сопротивлений:

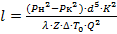

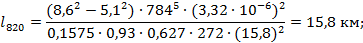

Определяем расстояние между КС, l, км, по формуле

где Рн и Рк - давление в начале и в конце трубопровода, МПа; К-расходная характеристика, К = 3,32 d - внутренний диаметр, мм;

Т0 - температура грунта на глубине укладки, °К; Z - коэффициент сжимаемости газа; Q - производительность трубопровода, млн. м3 /сут.

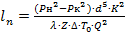

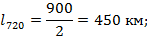

Определяем длину последнего перегона,

где Рн и Рк - давление в начале и в конце трубопровода, МПа; d - внутренний диаметр, мм; К - расходная характеристика, К = 3,32-10-6;

Z - коэффициент сжимаемости газа; Т0 - температура грунта на глубине укладки, °К; Q - производительность трубопровода, млн. м3/сут.

Определяем необходимое число КС, n, шт.,по формуле

где L - длина газопровода, км; 1n - длина последнего перегона, км; l - расстояние между КС, км.

Уточняем расстояние между станциями, l, км, по формуле

где L - длина газопровода, км; n - необходимое число КС, шт.

Определяем конечное давление,

где Рн - давление в начале и в конце трубопровода, МПа; Q - производительность трубопровода, млн. м3/сут.; d - внутренний диаметр, мм;

Z - коэффициент сжимаемости газа; То - температура грунта на глубине укладки, °К; l - расстояния между КС, км.

Результаты расчета сводим в таблицу 3. Таблица 3 - Данные гидравлического расчета

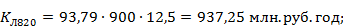

Определяем капитальные затраты в линейную часть (таблица 3 методического указания), Кл, млн.руб./год, по формуле Кл = КлL (17) где Кл – капитальные затраты в линейную часть, млн. руб./год; L – длина газопровода, км.

Определяем годовые эксплуатационные расходы по линейной части (таблица 3 методического указания), Эл, Эл = ЭлL (18) где Эл – эксплуатационные расходы по линейной части, L – длина газопровода, км.

Определяем капитальные затраты на сооружение КС (таблица 2 методического указания) Ккс, млн. руб. / год. по формуле Ккс = Кксn (19) где Ккс- капитальные затраты на сооружение КС, млн.руб./год; n – необходимое число КС, шт.

Определяем годовые эксплуатационные расходы по КС (таблица 2 методического указания), Экс, млн.руб./год, по формуле Экс = Экс где n – необходимое число КС, шт.

Определяем полные капитальные затраты и эксплуатационные расходы, К, млн.руб./год, по формуле К = Кл + Ккс (21) где Кл – капитальные затраты в линейную часть, млн. руб./год.;

Ккс - капитальные затраты на сооружение КС, млн. руб./год.

Определяем полные эксплуатационные расходы, Э, млн. руб./год, по формуле: Э = где

Вычисляем приведенные годовые затраты,

где К – капитальные затраты, млн. руб./год; Э – эксплуатационные расходы, млн. руб. /год Е – нормативный коэффициент эффективности капиталовложений (для объектов транспорта и хранения нефти и газа Е = 0,2 /год).

Исходя из расчетов, принимаем к строительству трубу диаметром 720 мм. Определяем себестоимость перекачки газа, С, коп/м3, по формуле

где k г – для однониточных газопроводов, k г = 0,85. Q – суточная пропускная способность газопровода, млн. м3/сут; Спр – приведенные годовые затраты, млн. руб./год.

|

(ричунок 1 методического указания). Выбираем варианты типов машин, их число и схему работы (таблица 1 методического указания).

(ричунок 1 методического указания). Выбираем варианты типов машин, их число и схему работы (таблица 1 методического указания). (2)

(2) – степень сжатия газа.

– степень сжатия газа. =(0,3

=(0,3  7425+1479)

7425+1479)

=(0,2

=(0,2

(3)

(3) – временное сопротивление разрыву, H/м2, по таблице методического указания;

– временное сопротивление разрыву, H/м2, по таблице методического указания;

, мм, по формулам

, мм, по формулам (4)

(4) (5)

(5) расчетное сопротивление металла труб, н/м2;

расчетное сопротивление металла труб, н/м2; – нормативное сопротивление, равное номинальному значению предела текучести металла труб, МПа,

– нормативное сопротивление, равное номинальному значению предела текучести металла труб, МПа,  по таблице методического указания,

по таблице методического указания,  ;

; ;

;

;

; ;

;

МПа, по формуле

МПа, по формуле (6)

(6) по таблице методического указания,

по таблице методического указания,

R1, R1=195 МПа

R1, R1=195 МПа

720, мм, по формуле

720, мм, по формуле (7)

(7) d – внутренний диаметр трубопровода, мм.

d – внутренний диаметр трубопровода, мм. =

=

учетом местных сопротивлений:

учетом местных сопротивлений:

(8)

(8) (9)

(9) - плотность воздуха при стандартных условиях

- плотность воздуха при стандартных условиях  - относительная плотность газа;

- относительная плотность газа; - коэффициент динамической вязкости газа

- коэффициент динамической вязкости газа  (10)

(10) - плотность газовой смеси кг/м3;

- плотность газовой смеси кг/м3; (11)

(11)

кг/м3

кг/м3

820, по формуле (8)

820, по формуле (8) =0,15

=0,15 =1,05

=1,05  (12)

(12) - коэффициент гидравлического трения;

- коэффициент гидравлического трения;

, км, по формуле

, км, по формуле (13)

(13)

(14)

(14)

(15)

(15)

, МПа, по формуле

, МПа, по формуле (16)

(16) =2,53 МПа;

=2,53 МПа; =7,3 МПа;

=7,3 МПа;

по формуле

по формуле

= 3,97

= 3,97  900

900  = 39, 35 млн. руб. / год.;

= 39, 35 млн. руб. / год.; = 4,33

= 4,33  = 2848

= 2848  = 2848

= 2848  – эксплуатационные расходы по КС, млн.руб./год;

– эксплуатационные расходы по КС, млн.руб./год; = 432

= 432  = 848,51 +71,2 =919,75.руб./год.

= 848,51 +71,2 =919,75.руб./год. = 937,25 + 854, 4 = 1793, 35 млн. руб. / год.

= 937,25 + 854, 4 = 1793, 35 млн. руб. / год. +

+  (22)

(22) - эксплуатационные расходы по линейной части, млн. руб./год.;

- эксплуатационные расходы по линейной части, млн. руб./год.; = 19, 85 + 27,8 = 47,65 млн.руб./год;

= 19, 85 + 27,8 = 47,65 млн.руб./год; = 21,65 + 264,6 = 286,25 млн. руб. /год.

= 21,65 + 264,6 = 286,25 млн. руб. /год. , млн. руб. /год, по формуле:

, млн. руб. /год, по формуле: = 0,2∙919,75 + 30,65 = 194,24 млн. руб. /год;

= 0,2∙919,75 + 30,65 = 194,24 млн. руб. /год; = 0,2+1793,35 + 151,65 = 194,24 млн. руб. /год.

= 0,2+1793,35 + 151,65 = 194,24 млн. руб. /год. (24)

(24)