Действия батальона (роты) при ведении обороны 3 страница

| Рис. 3.15. Оборона батальона в населенном пункте (вариант)

| | ков; мероприятия по борьбе с пожарами, охране и обороне пунктов управления, подразделений технического обеспечения и тыла.

При организации взаимодействия особое внимание уделяется согласованию действий сил и средств при проведении контратак, а также при действиях в условиях отсутствия связи и полного окружения.

Опорные пункты рот (районы обороны батальонов) создаются так, чтобы надежно перекрывались магистральные улицы, бульвары, площади, мосты через реки и каналы. Передний край обороны обычно подготавливается по окраине населенного пункта или выносится вперед, если к населенному пункту примыкают командные высоты. В опорных пунктах создаются дополнительные запасы ракет, боеприпасов, продовольствия, питьевой воды, медикаментов и других материальных средств. Между собой опорные пункты, отдельные укрытия, укрепленные здания, огневые позиции соединяются ходами сообщения.

Для создания опорных пунктов в первую очередь используются особо прочные угловые здания с полуподвальными и подвальными помещениями. При этом здания необходимо приспособить к обороне: заложить окна и двери кирпичом (мешками с песком) и другими негорючими материалами, устроить бойницы и амбразуры для автоматчиков и пулеметчиков, подготовить подвальные помещения для личного состава, иметь средства для тушения пожара. Деревянные полы целесообразно засыпать песком, здание очистить от легковоспламеняющихся средств.

В промежутках между опорными пунктами и на улицах устраиваются баррикады, заграждения, разрушения и завалы, подступы к которым минируются и простреливаются фланговым и перекрестным огнем. Легкие постройки, мешающие наблюдению и ведению огня, разрушаются. Вместе с тем запрещается разрушать (уничтожать) сооружения, необходимые для укрытия и выживания гражданского населения. Для маневра подразделениями внутри кварталов устраиваются проходы, а также используются подземные сооружения и коллекторы. В подземных сооружениях, не используемых для маневра, устраиваются заграждения, а по выходам из них подготавливается огонь.

Система огня батальона (роты) строится на сочетании флангового и перекрестного огня стрелкового оружия, танков и других огневых средств, выделенных для стрельбы прямой наводкой. Подразделения, занимающие оборону в многоэтажных зданиях, огонь организуют в несколько ярусов, чтобы простреливались все ближние и дальние подступы к опорным пунктам. При этом большая часть огневых средств, в том числе отдельные орудия, размещается в нижних этажах зданий и полуподвалах.

Танки, приданные мотострелковому батальону, используются для действий из огневых засад или в опорных пунктах мотострелковых взводов. Огневые позиции танков, боевых машин пехоты (бронетранспортеров) и орудий, выделенных для стрельбы прямой наводкой, а также позиции гранатометчиков подготавливаются обычно за каменными заборами и стенами, в которых проделываются и тщательно маскируются амбразуры. Часть танков следует применять для действий в огневых засадах и в составе подразделений, обороняющих опорные пункты.

Часть артиллерии выделяется для стрельбы прямой наводкой. Противотанковые подразделения используются в малозастроенных районах. Огневые позиции установок противотанковых ракетных комплексов и гранатометов выбираются в таких местах, откуда обеспечивается возможность ведения огня вдоль улиц и площадей. Огнеметные подразделения придаются мотострелковым подразделениям. Позиции для них оборудуются в зданиях, за заграждениями и заборами, прежде всего на перекрестках улиц.

Часть артиллерии придается батальонам и ротам и применяется преимущественно для стрельбы прямой наводкой. Остальные артиллерийские и минометные

| | подразделения занимают закрытые огневые позиции в местах, откуда обеспечивается возможность ведения огня.

Зенитные средства размещаются на крышах зданий, где для них оборудуются площадки. Наблюдательные посты (наблюдатели) также выставляются на крышах зданий, с которых обеспечивается круговой обзор.

В целях обнаружения подземно-минных работ, проводимых противником, назначаются инженерно-саперные подразделения со средствами подслушивания.

Командно-наблюдательный пункт батальона (роты) приближается к подразделениям и размещается в местах, обеспечивающих наилучший обзор района обороны (опорного пункта).

Оборонительный бой на подступах к населенному пункту ведется так же, как и в обычных условиях, а в самом населенном пункте он, как правило, носит очаговый характер и ведется за удержание каждого опорного пункта и подготовленного к обороне здания. Подразделения, обороняющие их, должны быть способны вести бой самостоятельно даже в условиях окружения. Поэтому они усиливаются танками, артиллерией, инженерными подразделениями и подразделениями радиационной, химической и биологической защиты.

Атаку противника подразделения отражают огнем всех средств. В этот период следует прежде всего отсечь пехоту противника от танков и уничтожить ее, ибо отдельные танки или группы танков, прорвавшиеся в глубину обороны без пехоты, могут быть быстро уничтожены.

Если противнику удалось ворваться в обороняемое здание, он должен быть уничтожен огнем в упор, гранатами и в рукопашной схватке. При этом танки, боевые машины пехоты и орудия, находящиеся вне здания, а также огнеметы и другие огневые средства, располагающиеся выше этажа, на который прорвался противник, воспрещают подход к зданию резервов противника.

Контратаки проводятся небольшими силами в целях возвращения захваченных противником отдельных зданий и опорных пунктов.

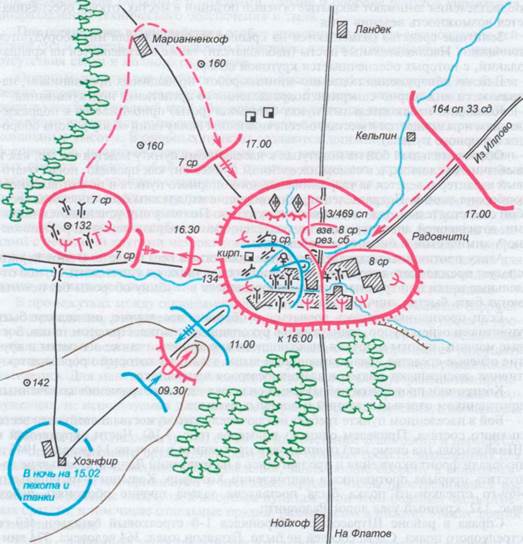

Бой в населенном пункте требует исключительного мужества и стойкости всего личного состава. Приведем один из примеров (рис. 3.16). Части окруженной в Шнайдемюль (на схеме нет) группировки противника в ночь на 14 февраля 1945 г. прорвали фронт окружения и продвигались в направлении Ландек. С целью не допустить прорыва противника в направлении Хоэнфир, Кельпин 3-му батальону 469-го стрелкового полка была поставлена задача прочно оборонять рубеж выс. 132, крупный узел дорог Радовнитц.

Справа в районе Штрассфорт оборонялся 1-й стрелковый батальон 469-го стрелкового полка. Слева соседей не было. Батальон имел: 364 человека, 274 винтовки, 44 автомата, 16 ручных и 9 станковых пулеметов, 6 противотанковых ружей, 2 45-мм орудия и 6 82-мм минометов. Ему были приданы батарея 185-го отдельного истребительно-противотанкового артиллерийского дивизиона и взвод саперов. Поддерживал 2-й пушечный артиллерийский дивизион 328-го артиллерийского полка. Населенный пункт Радовнитц имел каменные здания, что создавало благоприятные условия для обороны батальона.

Командир батальона поставил подразделениям задачи:

7- й стрелковой роте с двумя противотанковыми орудиями, двумя станковыми пулеметами, двумя противотанковыми ружьями оборонять опорный пункт в районе выс. 132;

9-й стрелковой роте с батареей 185-го отдельного истребительно-противотан- кового артиллерийского дивизиона, пулеметным взводом, отделением саперов оборонять опорный пункт в районе кирпичного завода и зап. окраины Радовнитц;

8- й стрелковой роте (без 3-го взвода) со взводом 45-мм орудий, взводом станковых пулеметов, отделением противотанковых ружей, отделением саперов оборонять восточную часть Радовнитц. Взводу 45-мм орудий занять огневые позиции

|

| | Рис. 3.16. Оборона Радовнитц

| | на южной окраине Радовнитц. Огневые позиции отделению противотанковых ружей занять в каменных зданиях средней части Радовнитц;

поддерживающему дивизиону 76-мм пушек и минометной роте подготовить сосредоточенные огни по участкам перед окраинами поселка.

В свой резерв командир батальона назначил 3-й стрелковый взвод 8-й стрелковой роты.

К 18.00 14 февраля подразделения батальона заняли указанные им районы. В течение ночи были отрыты окопы для личного состава и огневые позиции для огневых средств, в зданиях были устроены бойницы и амбразуры.

В 9.00 15 февраля противник силой до роты пехоты при поддержке пяти само- ходно-артиллерийских установок и огня артиллерии атаковал Радовнитц с юга, но, понеся значительные потери от огня 9-й стрелковой роты, отошел.

| | В 11.00 противник силой до пехотного батальона с восемью самоходно-артил- лерийскими установками при поддержке мощного артиллерийского огня вновь атаковал позицию 9-й стрелковой роты, но, потеряв до 200 человек убитыми и ранеными и три самоходно-артиллерийские установки, снова отошел.

После интенсивного обстрела поселка артиллерийским огнем в 14.00 противник силой до 2000 солдат и офицеров с 25 самоходно-артиллерийскими установками и 10 танками вновь атаковал боевые порядки батальона и ворвался на западную окраину Радовнитц. В течение трех часов продолжался напряженный бой, некоторые здания неоднократно переходили из рук в руки.

В упорном и ожесточенном бою воины батальона отстаивали каждый дом, каждое здание. Мужественно отбивали атаки противника расчеты орудий противотанковой батареи на юго-западной окраине Радовнитц. Прямым попаданием вражеского снаряда одно орудие было разбито. У другого остались только командир орудия, наводчик и заряжающий. Огнем своего орудия они подбили один танк, три самоходно-артиллерийские установки и уничтожили несколько десятков солдат и офицеров противника.

У третьего орудия вышел из строя весь расчет, кроме заряжающего. Тогда командир батареи встал на место наводчика и в упор подбил вражеский танк «Тигр», а затем еще два самоходных орудия. Когда еще у одного из орудий закончились боеприпасы, расчет стал отражать противника огнем из личного оружия и гранатами и удерживал позицию до последнего.

В сложившейся обстановке командир батальона принял решение контратаковать противника с востока силами своего резерва и с запада силами 7-й стрелковой роты. В результате контратаки, начавшейся в 16.30, противник был выбит только из одного здания. Тогда командир батальона поставил задачу командиру 7-й стрелковой роты обойти противника через выс. 160, Марианненхоф и соединиться с подразделениями батальона в Радовнитц. К 17.00 7-я стрелковая рота с пятью са- моходно-артиллерийскими установками, обойдя противника по указанному маршруту, вышла в район отдельных домов севернее Радовнитц. К этому же времени к Радовнитц с северо-востока подошел 164-й стрелковый полк 33-й стрелковой дивизии. В 17.30 батальон и подошедшие подразделения 164-го полка перешли в контратаку.

Противник не выдержал удара и, неся большие потери, начал отступать. 3-й стрелковый батальон и подразделения 164-го стрелкового полка не только полностью овладели Радовнитц, но и, преследуя противника вечером 15 февраля, овладели Хоэнфир. При этом 3-й стрелковый батальон 469-го стрелкового полка уничтожил свыше 600 солдат и офицеров, 12 самоходно-артиллерийских установок, 3 танка, 16 орудий разного калибра, 27 пулеметов, 13 грузовых автомобилей. Было взято в плен 280 человек и захвачено 3 самоходно-артиллерийские установки, 1 танк, 17 пулеметов, 4 орудия разного калибра, 40 винтовок и 160 автоматов1.

8. ПРОТИВОДЕСАНТНАЯ ОБОРОНА МОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ И ОБОРОНА ОСТРОВОВ

Оборона морского побережья (островов, группы островов) имеет целью отразить удары противника с моря, воспретить высадку на побережье его морских и воздушных десантов и удержать (прикрыть) важные береговые объекты.

Основу обороны морского побережья составляет противодесантная оборона, создаваемая на тех направлениях и участках, где возможна высадка морских и воздушных десантов противника. Для решения задач в противодесантной обороне морского побережья мотострелковому батальону назначается район обороны ши

| | 1 Тактика в боевых примерах. Батальон. С. 223—224.

| | риной до 10 км, который включает два-три участка, удобные для высадки десантов. Опорный пункт роты имеет ширину до 3 км. Глубина района обороны батальона (опорного пункта роты) может быть большей, чем в обычных условиях.

При обороне островов батальон может оборонять часть острова или один небольшой островов. Оборона островов строится, как правило, круговой. Оборону острова батальон может осуществлять самостоятельно или совместно с пулеметно-ар- тиллерийскими подразделениями и пограничными войсками.

Противодесантная оборона морского побережья (оборона островов) осуществляется обычно во взаимодействии с частями флота.

Боевой порядок батальона (роты) при обороне морского побережья и островов строится с учетом сосредоточения основных усилий на удержании наиболее важных участков (районов) на направлении вероятной высадки противника. При обороне на наиболее важных направлениях батальон (рота) строит боевой порядок в два эшелона, а при обороне на других направлениях — в один эшелон с созданием сильного высокоманевренного общевойскового резерва. Наиболее прочно удерживаются участки побережья, удобные для высадки десантов противника. На остальных направлениях организуются наблюдение и патрулирование, устраиваются засады.

Передний край выбирается как можно ближе к урезу воды, а на низком берегу может относиться в глубину на более выгодный рубеж. На участках, где передний край относится в глубину, высылается боевое охранение, на них оборудуются отдельные опорные пункты взводов и ложные опорные пункты.

В местах, доступных для высадки плавающих танков и боевых машин пехоты (бронетранспортеров) противника, устраиваются заграждения и огневые засады, назначаются огневые рубежи для второго эшелона (общевойскового резерва). На высоком берегу в местах, удобных для высадки десантов, могут устраиваться пещеры для размещения танков и боевых машин пехоты (бронетранспортеров), противотанковых средств, пулеметов и огнеметов.

В промежутках между опорными пунктами рот (взводов) и на флангах района обороны батальона устраиваются инженерные заграждения, подготавливаются отдельные опорные пункты взводов, которые занимаются в случае возникновения угрозы высадки десантов на них.

Положение сил и средств батальона (роты) до подхода морского десанта к побережью может быть различным в зависимости от данных о возможном времени появления (приближения) десантных сил противника. Но наиболее целесообразно до выявления намерений противника позиции, подготовленные непосредственно на берегу и на прибрежных островах, занимать только частью сил. Основные же силы в этом случае следует располагать в назначенных районах рассредо- точенно в глубине в готовности к занятию выгодных позиций и уничтожению десантов противника.

Во всех случаях должна быть заблаговременно созданасистема огня, определены и подготовлены все ее элементы, соответствующие силы, средства, позиции, поставлены задачи. С наибольшей плотностью система огня готовится на тех направлениях, где ожидается высадка главных сил десанта противника. Система огня включает: участки сосредоточенного и рубежи заградительного огня артиллерии по силам десанта в районах стоянки и маневрирования судов, перегрузки, сбора и формирования волн десанта, на направлениях движения их к берегу, в районах высадки, в глубине обороны; зоны огня танков, противотанковых и других огневых средств перед участками (районами), доступными для высадки десанта, на флангах и в глубине обороны.

Система огня батальона (роты) должна быть согласована с системой огневого поражения артиллерийских частей (подразделений) береговых войск флота. Особое внимание должно быть уделено организации ведения огня средствами, пред

| | назначенными для стрельбы прямой наводкой. Все они должны находиться в постоянной готовности к выдвижению на заблаговременно подготовленные огневые позиции на берегу.

Уничтожение десанта должно предусматриваться на возможно большем удалении от берега. Для поражения десанта противника на дальних подступах артиллерия подготавливает временные огневые позиции как можно ближе к урезу воды.

Специфичными особенностями при организации обороны морского побережья характеризуетсясистема инженерных заграждений. Кроме обычных элементов она в районе обороны батальона включает противодесантные заграждения в воде непосредственно у обороняемого берега и на берегу, противотанковые и противопехотные заграждения на участках вероятной высадки десантов противника. Противодесантные заграждения в воде на глубине больше 5 м устанавливаются силами флота, на меньшей глубине — инженерными подразделениями старшего начальника. Во всех случаях при решении вопросов инженерного оборудования района обороны батальона должны учитываться характер морского побережья, прилив- но-отливные явления и возможность затопления водой местности.

Порядок работы и решаемые командиром батальона (роты) вопросы при организации обороны морского побережья аналогичны общепринятым. Вместе с тем при оценке обстановки следует наиболее тщательно оценить вероятные районы (участки) высадки десантов противника, определить возможный характер действий морского и воздушного десантов при высадке и на берегу и в соответствии с этим решить вопрос о распределении сил и средств по фронту и глубине.

В принимаемом решении на оборону морского побережья (острова, группы островов) командир батальона (роты) кроме обычных вопросов определяет способы действий по уничтожению десантно-высадочных средств противника при их движении к берегу, по разгрому десанта на побережье (острове) и при ведении боя на берегу, по срыву эвакуации и уничтожению отходящего десанта, привлекаемые к выполнению этих задач подразделения (силы и средства).

Задачи подразделениям, определенные по карте и уточненные в ходе рекогносцировки, следует ставить на местности. Взаимодействие организуется по вероятным направлениям, районам и участкам высадки морского десанта противника, направлениям контратак и этапам борьбы с десантом при отражении его высадки и действиях на берегу. При этом особое внимание уделяется взаимодействию с подразделениями (силами) флота и авиации.

С получением данных о приближении десанта противника к районам высадки усиливаются ведение разведки и наблюдение всех видов. Подразделения и огневые средства, предназначенные для действий на угрожаемых направлениях (в районах), выдвигаются на заблаговременно подготовленные позиции.

Огневое поражение противника средствами батальона (роты) начинается с выходом кораблей и транспортов в зону их досягаемости. С приближением десанта противника к берегу огонь всех средств сосредоточивается по десантно-высадоч- ным средствам, плавающим танкам и боевым машинам пехоты (бронетранспортерам) в целях недопущения подхода их к берегу, высадки десанта и закрепления его на берегу.

В случае захвата десантом противника участка морского побережья (острова) подразделения батальона (роты) должны блокировать его, отрезать от берега и не допустить продвижения в глубину, закрепления и объединения захваченных плацдармов, соединения морского десанта с воздушным.

Высадившийся на берег морской (воздушный) десант поражается огнем всех видов батальона (роты) и уничтожается решительной контратакой. Контратаки проводятся обычно с прибрежных рубежей до полного уничтожения противника или воспрещения продвижения его в глубину и в стороны флангов.

| | При проведении контратаки важно нанести удар с фланга высадившемуся десанту, чтобы отсечь его от уреза воды и лишить возможности наращивания сил и средств со стороны моря. Фронтальная контратака может проводиться с расчетом быстрейшего рассечения десанта на части.

При отражении десанта противника командир батальона (роты) управляет действиями подразделений с командно-наблюдательного пункта, развертываемого в местах, откуда обеспечивается наблюдение за морем и побережьем на наиболее вероятных участках высадки.

9. ВЫХОД ИЗ БОЯ И ОТХОД

Отход как вид маневра подразделениями в современных условиях представляет собой преднамеренное или вынужденное оставление войсками занимаемых рубежей (районов) и их отвод в целях вывода из-под ударов превосходящего противника с занятием более выгодного положения для последующих действий. Отход может осуществляться также в целях высвобождения части сил для использования на других направлениях. Он совершается только по приказу или с разрешения старшего начальника и, как правило, осуществляется скрытно и быстро с расчетом своевременного выхода подразделений в боеспособном состоянии в установленный район или на рубеж.

Вышужденныш отход совершается обычно в условиях, когда имеющимися силами и средствами отразить атаку противника и удержать занимаемый район обороны (опорный пункт) невозможно и создается реальная угроза окружения и уничтожения обороняющихся подразделений.

Преднамеренный отход организуется обычно в целях создания благоприятных условий для дальнейших действий. Иногда он совершается при невыгодном положении наших подразделений относительно противника.

Батальон (рота), как правило, отход осуществляет в составе соединения (части). При этом он может быть назначен в арьергард бригады (полка) с задачей обеспечить отрыв от противника и организованный отход главных сил. Если бригада (полк) отходит по двум маршрутам, рота может назначаться в тыльную или боковую походную заставу. Кроме того, батальон (рота) может действовать в составе подразделений прикрытия с задачей обеспечить выход из боя главных сил.

Отход в составе главных сил соединения (части) осуществляется, как правило, в походном порядке сразу на конечный рубеж отхода (в район сосредоточения).

Выход из боя и отход могут осуществляться в условиях непосредственного соприкосновения с противником или вне соприкосновения с ним. Как свидетельствует опыт Великой Отечественной войны, наиболее часто нашим войскам приходилось отходить из положения обороны, имея непосредственное соприкосновение с противником. В таких условиях отход является сложным явлением, поскольку подразделения решают при этом одновременно несколько задач: частью сил ведут оборону с активно действующим противником, отражая его атаки с фронта и флангов, одновременно выводят другую часть подразделений из боя, которая и совершает именно отход.

При отсутствии соприкосновения с противником подразделения с получением задачи сразу начинают отход.

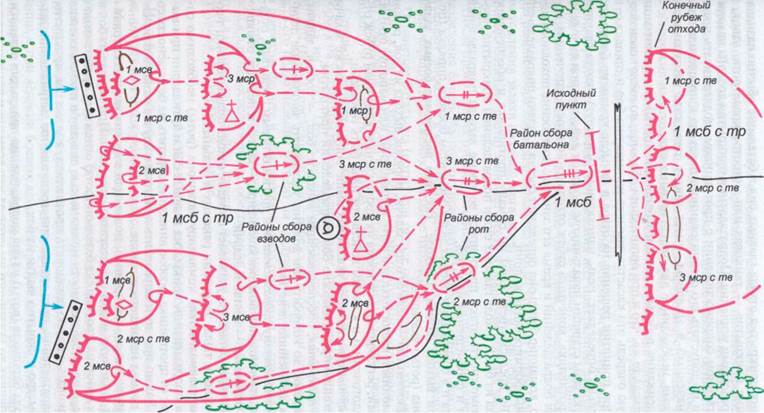

Выход из боя при ведении оборонительного боя является началом отхода. Он представляет собой вывод подразделений из непосредственного соприкосновения с противником на удаление, исключающее активное огневое воздействие по нему со стороны противника и обеспечивающее свободу последующего маневра (рис. 3.17.). Батальону при этом назначаются направление (маршрут) отхода, конечный рубеж отхода (район сосредоточения), район сбора и время выхода в него.

|

| | Рис. 3.17. Выход мотострелкового батальона из боя и отход (вариант)

| | Для обеспечения прикрытия отхода главных сил в батальоне обычно назначаются подразделения прикрытия — танковая или мотострелковая рота, взвод, в роте — взвод со средствами усиления. Подразделения прикрытия должны находиться в непосредственном соприкосновении с противником, поддерживать прежний режим огня и не допустить его организованного перехода к преследованию.

Батальон, назначенный в арьергард, имеет задачу задержать наступающего противника на время, необходимое для отхода главных сил.

Порядок и содержание работы командира батальона (роты) по организации выхода из боя и отхода те же, что и при организации обороны, но имеют свои особенности. В первую очередь это касается замысла на выход из боя и отход.

В частности, при принятии решения на отход в замысле командир батальона (роты) дополнительно определяет: цель, направление (маршрут) отхода главных сил, если они не указаны старшим начальником; порядок действий при выходе из боя и отрыве от противника; конечный рубеж отхода (район сосредоточения), порядок выдвижения подразделений и время его занятия; построение походного порядка. Кроме того, командир батальона определяет состав и задачи подразделений прикрытия, районы формирования колонн.

Особенно важно предусмотреть меры по обману противника и обеспечению скрытности выхода из боя и отхода главных сил и подразделений прикрытия, чтобы исключить возможность атаки противника во время выхода подразделений прикрытия из боя и перемещения их в тыл.

Есть специфика и в содержании боевых задач элементам боевого порядка (подразделениям) при выходе из боя и отходе. Так,при постановке боевых задачкомандир батальона (роты) указывает:

подразделению главных сил — цель отхода, задачи, порядок выхода из боя, район формирования колонны и время выхода в него, направление или маршрут отхода, пункты — исходный, регулирования и время их прохождения, конечный рубеж отхода (район сосредоточения) и к каким действиям надо быть готовыми;

подразделению артиллерии помимо указанных выше вопросов — также задачи по огневому поражению при поддержке боя подразделений прикрытия;

подразделениям прикрытия, обеспечивающим выход из боя, — состав, задачи, сигнал к отходу, время, до которого они должны удерживать занимаемые позиции, и порядок их дальнейших действий;

зенитному, гранатометному подразделениям и другим огневым средствам, остающимся в непосредственном подчинении командира, —задачи и порядок отхода; подразделениям охранения — состав и задачи.

Кроме того, командир батальона указывает порядок отхода подразделений технического обеспечения и тыла, эвакуации раненых и больных.

При организации взаимодействия командиру батальона (роты) необходимо согласовать действия подразделений прикрытия главных сил и артиллерии при выходе из боя и отрыве от противника, особое внимание обратить на безопасность со стороны флангов. Важно при этом определить действия в случае резкого измене - ния обстановки в период начавшегося отхода.

Отход должен проводиться, как правило, ночью или в других условиях ограниченной видимости, но иногда может осуществляться и днем. При выходе из боя в условиях активных действий противника батальон (рота) огнем всех средств наносит ему поражение, а при необходимости может частью сил или в полном составе внезапно контратаковать с целью остановить противника, а затем под прикрытием выделенных подразделений, огня артиллерии, гранатометов, заграждений, дымов и аэрозолей быстро и скрытно выйти из боя.

С началом выхода батальона (роты) из боя подразделения прикрытия остаются на занимаемых позициях до указанного им сигнала или времени и ведут такие же действия, какие предшествовали выводу из боя, не допуская прорыва противника

| | к главным силам. Используя выгодные условия местности, огнем с занимаемых позиций они отражают атаки противника и его попытки проникнуть в глубину обороны. Подразделения артиллерии, выделенные для их поддержки, ведут огонь в прежнем режиме. Управление этими подразделениями осуществляется заместителем командира батальона (одним из командиров рот). Затем подразделения прикрытия отходят внезапно и обычно все одновременно, стремясь, чтобы противник не обнаружил их отход с занимаемых позиций. Если же противник обнаружит их отход и начнет преследование, подразделения прикрытия сдерживают его, отходят с рубежа на рубеж, разрушая за собой мосты, дороги, устраивая минно-взрывные заграждения и другие препятствия.

Подразделения главных сил батальона, используя маскирующие свойства местности, аэрозольные завесы, заграждения под прикрытием выделенных подразделений и огня артиллерии выходят из боя и отходят в назначенные районы сбора, принимают необходимое построение (походный порядок) и продолжают движение.

В районе сбора командир батальона (роты) уточняет ротам (взводам) и средствам усиления задачи на отход, организует разведку и охранение. С выходом в район сбора батальон (рота) занимает место в походном порядке части и продолжает отход.

После прохождения рубежа, занимаемого арьергардом соединения (части), подразделения батальона под его прикрытием свертываются в походную колонну и начинают движение к конечному рубежу отхода (в район сосредоточения), высылая на маршруты движения походное охранение.

Охранение батальона (роты) при отходе осуществляется тыльной походной заставой, а при необходимости и боковыми походными заставами. Заставы по приказу командира батальона могут выставлять огневые засады, разрушать мосты (переправы) и устраивать различные заграждения.

Батальон, назначенный для действий в арьергарде, заблаговременно занимает оборону на указанном рубеже и удерживает его до установленного времени или до приказа на отход. Отход арьергарда осуществляется с разрешения командира бригады (полка) последовательно с рубежа на рубеж или «перекатами», когда одна часть его подразделений отходит на следующий рубеж, занимает на нем позиции на широком фронте и обеспечивает отход остальных подразделений батальона.

Подразделения технического обеспечения и тыла батальона, которые используются для непосредственного обеспечения выхода из боя, заблаговременно отводятся в назначенный район. Раненые и больные, а также неисправные вооружение и техника эвакуируются заранее.

10. ОБОРОНА В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ

На действия войск большое влияние оказывают условия местности и характерные для тех или иных регионов погодно-климатические условия.

Местность характеризуется рядом основных элементов: рельефом, почвогрун- тами, гидрографией, растительным покровом, сетью дорог, наличием или отсутствием населенных пунктов. Все эти элементы в различном их сочетании с особенностями климата образуют различные типы местности, к основным из которых относятся такие, как местность северных районов, лесисто-болотистая, горная и пустынная. Влияние особых условий на организацию и ведение обороны неоднозначно и при ведении боевых действий требует их тщательного учета.

Оборона в северных районах и зимой. Для северных районов характерны открытая равнинно-болотистая, горная и тундровая местность, вечная мерзлота, бедный растительный покров, суровый климат, резкая перемена погоды, редкая сеть до

| | рог, иногда полное отсутствие топлива и строительных материалов. Почти во всех районах преобладают продолжительная снежная зима и короткое холодное лето.

Зима продолжается 9—10 месяцев в году, а летний период — 2—3 месяца. К тому же заморозки возможны в любой летний месяц. Средняя температура зимой (в январе) от минус 33 до минус 37 °С, а летом от плюс 4 до плюс 10 °С. Грунт повсеместно скован вечной мерзлотой. Зимой характерны продолжительные снегопады и метели с сильными ветрами. Средняя скорость ветра составляет 4—10 м/с, а иногда 20—30 м/с. А при скорости ветра более 12 м/с боевые действии обычно становятся затруднительными.

Весна на севере поздняя. Распутица наступает в мае—июне. Для весны характерно чередование морозов и оттепелей. Тундра превращается в труднодоступное болото. Летом она почти полностью освобождается от снега, грунт и почвы оттаивают от 0,3 м на севере до 1,5 м на юге. При этом сохраняется высокая влажность и у грунтов остается низкой несущая способность. Но по мере просыхания верхнего слоя грунта по нему возможно движение и автомобилей, и танков, хотя часто может потребоваться укрепление поверхностного слоя дополнительной насыпью или твердыми матами.

Скорость движения подразделений на севере зимой и летом значительно ниже, чем в обычных условиях, и составляет 10—15 км/ч, а иногда и менее. Расход горючего и смазочных материалов возрастает в 1,5—2 раза.

В зимнее время на севере особенно своеобразен снежный покров. Его глубина может достигать 1 м, а иногда и более. Спешенная пехота передвигается в таких условиях со скоростью, не превышающей 1,5—2 км/ч. Танки при снежном покрове глубиной 60—70 см движутся со скоростью в 2—3 раза меньшей. При глубоком снежном покрове и низких температурах усложняется возведение инженерных сооружений, окопов и траншей. Сложнее укрывать и маскировать технику, устанавливать минные поля, осуществлять маневр.

Специфические условия создаются при большой продолжительности полярной ночи, достигающей нескольких месяцев.

Вследствие специфики местности в северных районах и зимой при подготовке обороны возрастает объем мероприятий по инженерному оборудованию рубежей и позиций. Требуется принятие мер по специальной экипировке личного состава, оснащению техникой высокой проходимости, а также созданию повышенных запасов материальных средств.

Вместе с тем труднопроходимые участки, глубокий снежный покров создают сложности и для наступающего противника, а обороняющимся подразделениям часто могут способствовать в создании прочной обороны меньшими, чем в обычных условиях, силами. Вследствие этого оборона в северных районах (рис. 3.18) организуется на широком фронте и строится обычно отдельными опорными пунктами, подготовленными к круговой обороне и перехватывающими доступные для действий противника направления. Промежутки между опорными пунктами прикрываются инженерными заграждениями, огнем артиллерии и других огневых средств. В промежутках организуются огневые засады. Основные усилия обороняющиеся подразделения сосредоточивают на удержании узлов дорог и прилегающих к дорогам высот, а также населенных пунктов, межозерных дефиле, переправ через водные преграды и других важных объектов.

Боевой порядок батальона (роты), переходящего к обороне на направлении сосредоточения основных усилий бригады (полка), строится в два эшелона, на другом направлении — в один эшелон. Второй эшелон (общевойсковой резерв) располагается рассредоточенно вблизи перекрестков дорог в готовности к занятию подготовленных опорных пунктов, проведению контратак и уничтожению обходящих подразделений противника, его воздушных десантов и диверсионно-разведывательных групп.

|

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

|

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

|

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при которых тело находится под действием заданной системы сил...

|

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

|

Задержки и неисправности пистолета Макарова 1.Что может произойти при стрельбе из пистолета, если загрязнятся пазы на рамке...

Вопрос. Отличие деятельности человека от поведения животных главные отличия деятельности человека от активности животных сводятся к следующему: 1...

Расчет концентрации титрованных растворов с помощью поправочного коэффициента При выполнении серийных анализов ГОСТ или ведомственная инструкция обычно предусматривают применение раствора заданной концентрации или заданного титра...

|

Репродуктивное здоровье, как составляющая часть здоровья человека и общества

Репродуктивное здоровье – это состояние полного физического, умственного и социального благополучия при отсутствии заболеваний репродуктивной системы на всех этапах жизни человека...

Случайной величины Плотностью распределения вероятностей непрерывной случайной величины Х называют функцию f(x) – первую производную от функции распределения F(x):

Понятие плотность распределения вероятностей случайной величины Х для дискретной величины неприменима...

Схема рефлекторной дуги условного слюноотделительного рефлекса При неоднократном сочетании действия предупреждающего сигнала и безусловного пищевого раздражителя формируются...

|

|