ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РАБОТА ТРАНСФОРМАТОРОВ

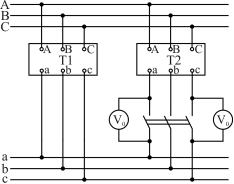

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2 Цель работы: изучить условия включения трансформаторов на парал- лельную работу и основные способы регулирования вторичного напряжения трансформатора. Основные теоретические сведения Параллельной работой двух или нескольких трансформаторов называется работа при параллельном соединении их обмоток как на первичной, так и на вторичной сторонах. При параллельном соединении одноименные зажимы трансформаторов присоединяют к одному и тому же проводу сети (рис. 1).

Рис. 1. Включение трансформаторов на параллельную работу. Применение нескольких параллельно включенных трансформаторов вме- сто одного трансформатора суммарной мощности необходимо для обеспечения бесперебойного энергоснабжения в случае аварии в каком-либо трансформаторе или отключения его для ремонта. Это также целесообразно при работе транс- форматорной подстанции с переменным графиком нагрузки, например, когда мощность нагрузки значительно меняется в различные часы суток. В этом слу- чае при уменьшении мощности нагрузки можно отключить один или несколько трансформаторов для того, чтобы нагрузка трансформаторов, оставшихся вклю- ченными, была близка к номинальной. В итоге эксплуатационные показатели работы трансформаторов (КПД и cos j 2) будут достаточно высокими. Для того чтобы нагрузка между параллельно работающими трансформа- торами распределялась пропорционально их номинальным мощностям, допус- кается параллельная работа двухобмоточных трехфазных трансформаторов при

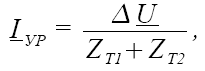

следующих условиях: 1) равенство номинальных напряжений трансформаторов; 2) одинаковая группа соединения обмоток; 3) равенство напряжений короткого замыкания; 4) трансформаторы должны быть сфазированны. 1. Трансформаторы должны иметь одинаковый коэффициент трансфор- мации при одинаковых номинальных напряжениях. При несоблюдении этого условия даже в режиме холостого хода, между параллельно включенными трансформаторами возникает уравнительный ток, обусловленный разностью вторичных напряжений трансформаторов:

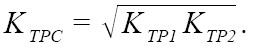

где ZT1, ZT2 — внутренние сопротивления трансформаторов. При нагрузке трансформаторов уравнительный ток накладывается на на- грузочный. При этом трансформатор с более высоким вторичным напряжением ХХ (с меньшим коэффициентом трансформации) оказывается перегруженным, а трансформатор равной мощности, но с большим коэффициентом трансформа- ции, недогруженным. Так как перегрузка трансформаторов недопустима, то приходится снижать общую нагрузку. При значительной разнице коэффициен- тов трансформации нормальная работа трансформаторов становится практиче- ски невозможной. Однако ГОСТ допускает включение на параллельную работу трансформаторов с различными коэффициентами трансформации, если разница коэффициентов трансформации не превышает ±0,5% их среднего значения: где КТРC — среднее геометрическое значение коэффициентов трансформации:

2. Трансформаторы должны принадлежать к одной группе соединения. При несоблюдении этого условия вторичные линейные напряжения трансфор- маторов окажутся сдвинутыми по фазе относительно друг друга и в цепи транс- форматоров появится разностное напряжение Δ U, под действием которого воз- никнет значительный уравнительный ток, в 15-20 раз превышающий номиналь-

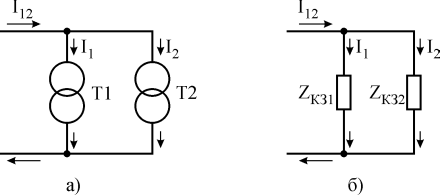

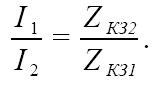

ный ток нагрузки, т.е. возникнет аварийная ситуация. 3. Трансформаторы должны иметь одинаковые напряжения КЗ. Соблю- дение этого условия необходимо для того, чтобы общая нагрузка распределя- лась между трансформаторами пропорционально их номинальным мощностям. С некоторым приближением, пренебрегая токами ХХ, можно параллельно включенные трансформаторы заменить их сопротивлениями КЗ, ZКЗ1 и ZКЗ2 и то- гда от схемы, показанной на (рис. 2, а), можно перейти к эквивалентной схеме (рис. 2, б).

Рис. 2. Распределение токов при параллельной работе трансформаторов: а) схема соединения; б) схема замещения. Известно, что токи в параллельных ветвях распределяются обратно про- порционально их сопротивлениям:

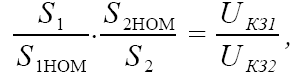

Преобразовав выражение, получим:

где S1, S2 — фактическая нагрузка трансформаторов; S1НОМ, S2НОМ — номинальные мощности трансформаторов; UКЗ1, UКЗ2 — напряжения КЗ трансформаторов.

Из последнего соотношения следует, что относительные мощности (на- грузки) параллельно работающих трансформаторов обратно пропорциональны их напряжениям КЗ. Другими словами, при неравенстве напряжений КЗ парал- лельно работающих трансформаторов больше нагружается трансформатор с меньшим напряжением КЗ. В итоге это ведёт к перегрузке одного трансформа- тора (с меньшим UКЗ) и недогрузке другого (с большим UКЗ). Чтобы не допу- стить перегрузки трансформатора, необходимо снизить общую нагрузку. Таким образом, неравенство напряжений КЗ не допускает полного использования па- раллельно работающих трансформаторов по мощности. Учитывая, что практически не всегда можно подобрать трансформаторы с одинаковыми напряжениями КЗ, ГОСТ допускает включение трансформаторов на параллельную работу при разнице напряжений КЗ не более чем 10% от их среднего арифметического значения. Разница в напряжениях КЗ трансформато- ров тем больше, чем больше эти трансформаторы отличаются друг от друга по мощности. Поэтому ГОСТ рекомендует, чтобы отношение номинальных мощ- ностей трансформаторов, включенных параллельно, было не более чем 3:1.

4. Трансформаторы должны быть сфазированы. Помимо соблюдения указанных трёх условий, необходимо перед включением трансформаторов на параллельную работу проверить порядок чередования фаз, который должен быть одинаковым у всех трансформаторов. Соблюдение всех перечисленных условий проверяется фазировкой транс- форматоров, сущность которой состоит в том, что одну пару противоположно расположенных зажимов на рубильнике (рис. 3) соединяют проводом и вольт- метром V0 (нулевой вольтметр) измеряют напряжение между оставшимися не- соединенными парами зажимов рубильника. Если вторичные напряжения трансформаторов равны, их группы соединения одинаковы и порядок следова- ния фаз у них один и тот же, то показания вольтметра V0 равны нулю. В этом случае трансформаторы можно подключать на параллельную работу. Если вольтметр V0 покажет некоторое напряжение, то необходимо выяснить, какое из условий параллельной работы нарушено. Необходимо устранить это нарушение и вновь провести фазировку трансформаторов.

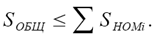

Рис. 3. Фазировка трансформаторов. Следует отметить, что при нарушении порядка следования фаз вольтметр V0 покажет двойное линейное напряжение. Это необходимо учитывать при под- боре вольтметра, предел измерения которого должен быть не менее двойного линейного напряжения на вторичной стороне трансформаторов. Общая нагрузка всех включенных на параллельную работу трансформато- ров SОБЩ не должна превышать суммарной номинальной мощности этих транс- форматоров:

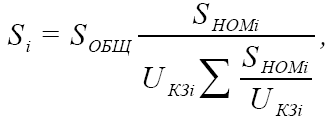

Распределение нагрузки между параллельно работающими трансформаторами определяется следующим образом: где Si — нагрузка одного из параллельно работающих трансформаторов, кВА; SОБЩ — общая нагрузка всей параллельной группы, кВА; SНОМi — номинальная мощность данного трансформатора, кВА; UКЗi — напряжение КЗ данного трансформатора, %. Способы регулирования вторичного напряжения трансформатора В соответствии с формулой ЭДС (E = 4,44 Фfw), регулировать напря- жение на вторичной обмотке трансформатора возможно посредством измене- ния: – магнитного потока Ф; – частотой питающего напряжения f;

– числом витков в обмотках w1, w2. Иванов Д. А. Наиболее предпочтительным является регулирование напряжения в трансформаторе посредством изменения числа витков первичной обмотки. Ре- гулировочные ответвления в трёхфазном трансформаторе делают в каждой фазе либо вблизи нулевой точки, либо посередине обмотки высшего напряжения. В первом случае на каждой фазе делают по три ответвления, при этом среднее от- ветвление соответствует номинальному коэффициенту трансформации, а два других — коэффициентам трансформации, отличающимся на ±5%. Во втором случае обмотку разделяют на две части и делают шесть ответвлений. Это даёт возможность кроме номинального коэффициента трансформации получить ещё четыре дополнительных значения, отличающихся от номинального на ±2,5 и ±5%. В трёхфазном трансформаторе используется два вида устройства для ре- гулирования напряжения: ПБВ — переключение без возбуждения (без нагрузки); РПН — регулирование под нагрузкой.

|