ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ ПЛАСТИЧНОСТИ ГЛИНИСТЫХ ГРУНТОВ (ГОСТ 5180-84) /1/. ВЫЧИСЛЕНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА

При изменении влажности глинистых грунтов изменяются их состояние и свойства. Глинистые грунты могут находиться в твердом, пластичном и текучем состояниях (ГОСТ 25100-95 /2/). Переход глинистой породы из одного состояния в другое совершается при определенных значениях влажности, которые называются пределами. Влажность, выраженная в долях единицы, при которой грунт переходит из пластичного состояния в текучее, называется верхним пределом пластичности или границей текучести - WL. Влажность, выраженная в долях единицы, при которой грунт переходит из пластичного состояния в твердое, называется нижним пределом пластичности или границей раскатывания - Wр. Разность между значениями влажности на границе текучести и на границе раскатывания называется числом пластичности Jp. Jp = WL - Wр

В зависимости от числа пластичности, согласно ГОСТ 25100-95 /2/ (приложение Б, таблица 1), глинистые грунты подразделяются на супеси, суглинки и глины. Сравнение естественной влажности грунта с влажностью на границе раскатывания и текучести позволяет установить состояние его по текучести. Показатель текучести определяется по формуле:

Необходимое оборудование: 1. Бюксы с крышками – 4 шт. 2. Аналитические весы. 3. Сушильный шкаф. 4. Эксикатор. 5. Сито с отверстиями 0,5 мм. 6. Металлическая или фарфоровая чашка. 7. Дистиллированная вода. 8. Шпатель. 9. Ступка и пестик с резиновым наконечником. 10. Балансирный конус (общая масса 76 г, угол при вершине 300). 11. Стаканчик высотой не менее 4 см, диаметром не менее 2 см. 12. Пластинка стеклянная или пластмассовая. 13. Технический вазелин. 1. Определение границы текучести – верхнего предела пластичности методом балансирного конуса по ГОСТ 5180-84 /1/.

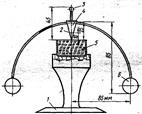

Ход работы: 1. Взвешивают два бюкса с крышками и данные записывают в журнал (таблица 8). 2. Образец грунта естественной влажности разминают шпателем или размельчают пестиком, а затем протирают или просеивают (в зависимости от образца) сквозь сито с отверстиями 0,5 мм. 3. Переносят грунт, прошедший сквозь сито, в чашку, увлажняют его до состояния густого теста при одновременном перемешивании и оставляют в закрытом стеклянном сосуде не менее, чем на два часа. 4. Увлажненное грунтовое тесто тщательно перемешивают шпателем и без пустот заполняют им стаканчик (рисунок 5). Поверхность заравнивают шпателем вровень с краями стаканчика. Стаканчик ставят на подставку. 5. Подносят к поверхности грунтового теста острие конуса, смазанное тонким слоем вазелина, опускают конус, дают ему свободно погрузиться в тесто под влиянием собственной массы. 6. Если конус погрузится до круговой метки в 4-5 точках, т.е. на глубину 10 мм за 5 секунд, верхний предел считается достигнутым. 7. Погружение конуса в грунтовое тесто меньше 10 мм показывает, что влажность теста не достигла верхнего предела. Грунтовое тесто следует извлечь из стаканчика, добавить немного дистиллированной воды, тщательно перемешать и повторить операции по п.п. 5, 6. 8. Когда верхний предел пластичности достигнут, берут из стаканчика две пробы, каждая массой не менее 15 г и определяют ее влажность весовым способом, описанным в лабораторной работе № 4. 9. Все взвешивания производят на весах с точностью до 0,01г. 10. Расхождения в результатах параллельных определений допускается не более 2%. 11. Все результаты записывают в журнал определения влажности на границе текучести (таблица 8).

Рисунок 5 - Балансирный конус для определения предела текучести глинистых пород стандартным методом: 1 – балансирный конус; 2 - ручка; 3 - круговая метка; 4 - стаканчик с подготовленной для испытания породой; 5 - подставка

Таблица 8 - Журнал определения влажности на границе текучести

2. Определение границы раскатывания – нижнего предела пластичности по ГОСТ 5180-84 /1/.

Ход работы 1. Увлажненное грунтовое тесто тщательно перемешивают, берут из него небольшой кусочек и раскатывают руками на стеклянной или пластмассовой пластинке или на листе плотной бумаги, до образования жгута диаметром около 3 мм при длине 3-10 мм. Если при такой толщине жгут не крошится, его мнут, перемешивают и вновь раскатывают, пока при диаметре 3 мм жгутик не начнет делиться по всей длине поперечными трещинами на кусочки длиной 3-10 мм. 2. Собирают кусочки жгута в 2 заранее взвешенных бюкса (не менее 15 г в каждый) и определяют их весовую влажность, как указано в лабораторной работе № 4. Запись делают в журнале (таблица 9). 3. Взвешивание производят на весах с точностью 0,01г. 4. Расхождения в результатах параллельных определений не должны превышать 2%.

Таблица 9 - Журнал определения влажности на границе раскатывания

3. Вычисление производных физических характеристик грунта. 1. Пластичность глинистого грунта определяется расчетом по данным естественной влажности ω (лабораторная работа № 4), влажности верхнего предела пластичности ωL (1- й раздел настоящей работы) и влажности нижнего предела пластичности ωр (2-й раздел настоящей работы). Выполняем расчет числа пластичности и определяем наименование глинистого грунта (приложение Б, таблица 1). 2. Выполняем расчет показателя текучести и определяем состояние глинистого грунта согласно ГОСТ 25100-95 /2/ (приложение Б, таблица 2). 3. Плотность сухого грунта. Плотностью сухого грунта ρd называется масса единицы объема грунта естественного сложения в абсолютно сухом состоянии. Расчетная формула для определения плотности сухого грунта:

По плотности сухого грунта грунты подразделяют согласно ГОСТ 25100-95 /2/ (приложение Б, таблица 3). 4. Пористость грунта.

Пористостью называется выраженное в процентах отношение объема пор в данном объеме грунта к объему грунта в целом. Пористость определяется по формуле: Плотность частиц грунта ρs приведена в таблице 10.

Таблица 10 - Значение плотности частиц грунта

5. Коэффициент пористости. Коэффициентом пористости называется выраженное в долях единицы отношение объема пор в данном объеме грунта к объему твердых частиц, содержащихся в этом же объеме грунта

6. Коэффициент водонасыщения Sr – показатель степени заполнения объема пор в грунте водой. Вычисляется как отношение массы воды, заключенной в порах некоторого объема грунта естественной влажности, к массе воды в этом же грунте при его полном водонасыщении

где ρω – плотность воды, равная 1 г/см3. Классификация грунтов по Sr приведена в приложении А, таблица 3.

|

.

.

, г/см3.

, г/см3. , %.

, %. .

. д. ед.

д. ед.