Жизненный сценарий: три наиболее распространенных типа сценариевОпубликовал Elena Moreno апреля 23, 2011 Сегодня продолжим говорить на тему жизненного сценария. Наиболее полное развитие эта тема получила в работах Клода Штайнера, и поскольку теория жизненного сценария вызывает интерес у многих читателей, я хочу познакомить вас с некоторыми его идеями. Он много внимания уделяет анализу тех обстоятельств и жизненных установок, под воздействием которых происходило формирование того или иного варианта сценария. Условно он разделил их на три большие группы. Наличие соответствующей «начальной подготовки» в детстве часто приводит к одной из 3-х бед во взрослой жизни: жизни без любви, жизни без ума или жизни без радости. Выбор, прямо скажем, незавидный. Это как у героя русских народных сказок и былин, который выходит на распутье, а там на камне написано: «направо пойдёшь – коня потеряешь, себя спасёшь; налево пойдёшь – себя потеряешь, коня спасёшь; прямо пойдёшь – и себя и коня потеряешь». Любой выбор предвещает трудности. Давайте рассмотрим те условия, которые впоследствии могут привести к формированию одного из этих сценариев. «Без любви» Люди, следующие этому сценарию, часто находятся в поиске близких отношений, но он редко увенчивается успехом. Им трудно доверять своему партнеру, трудно выражать свои эмоции и чувства, трудно говорить приятные слова и принимать благодарность от других. Как результат – человеку с таким сценарием плохо удается строить отношения и испытывать эмоциональную близость. Он страдают от отчужденности и одиночества. Крайней формой проявления данного сценария является тяжелая депрессия, вызванная чувством, что «меня никто не любит» или «а за что вообще меня любить» или даже самоубийство.

Клод Штайнер подчеркивает, что «поглаживания так же необходимы для сохранения жизни, как удовлетворение других первичных биологических потребностей — в пище, питье и убежище. Так же, как и названные потребности, потребность в поглаживании, будучи неудовлетворенной, ведет к смерти индивида». Контроль над поглаживаниями позволяет управлять поведением людей. Родители лишают детей поглаживаний за нежелательные действия и вознаграждают поглаживаниями за желательные. По истине, счастливыми можно назвать тех малышей, которые получили от своих родителей пример безусловной любви. Они получали поглаживания не только за то, что сделали уроки, вынесли мусор, получили отличную оценку (то есть сделали то, что хотели бы видеть их мамы и папы), но и просто так, просто за то, что они такие, какие есть. Поглаживание может быть не обязательно похвалой, это может быть одобрительным жестом, улыбкой, взглядом, подарком и т.д. В современном обществе людей, испытывающих недостаток в поглаживаниях, — большинство. Этот дефицит варьируется, от умеренного до крайнего. Недостаток поглаживаний, как я уже писала выше, похож на жажду. Испытывая жажду, человек большую часть своего времени проводит в поиске того, что могло бы ее утолить: женщины хотят, чтобы прохожие провожали их восхищенными или завистливыми взглядами, поэтому покупают модные брюки в обтяжку, короткие юбки, тратят массу денег на косметологов, парикмахеров, визажистов. Мужчины, желая добиться того же эффекта, накачивают мускулатуру, покупают дорогие иномарки, часы и т.д. Мы изо всех сил пытаемся показать другим, что мы – ну просто замечательные, а значит, заслуживаем, чтобы нас заметили и оценили. Яркий пример человека, которому был неведом дефицит материнских поглаживаний – главный герой фильма «Форест Гамп». Надо отдать должное его матушке. Несмотря на трудные жизненные условия и неполноценность своего сына, она сумела воспитать его так, что он вырос без ощущения никчемности и ущербности. И что же в результате? Этот далеко не самый одаренный от природы умом человек вырос целостным и умеющим радоваться жизни. Вокруг него суетились разные люди: умные, красивые, сильные, но они часто растрачивали свою жизнь впустую, они не знали, что значит быть в ладу с самим собой и практически ничего не добились в жизни. Очень многих детей воспитывают в режиме экономии поглаживаний (дают запреты на то, чтобы ребенок по своему желанию давал поглаживания другим и принимал их от других). Если родители не проявляют каких-то жестов симпатии и теплых эмоций по отношению друг к другу, и к тому же мало ласки и поглаживаний дают своему ребенку, то у последнего легко может сформироваться сценарий по типу «без любви». Тогда в своей взрослой жизни он может столкнуться с депрессией и неумением выразить свою любовь, неумением брать, и отдавать. Лекарством от этого недуга может стать осознавание того факта, что в вашей жизни присутствует чрезмерная экономия поглаживаний и отказаться от такого шаблона поведения. Продолжение следует.

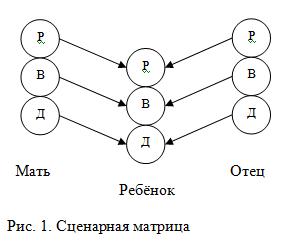

1. Определение и происхождение жизненного сценария. Впервые теория сценария была разработана Эриком Берном и его коллегами, особенно Клодом Стайнером. В настоящее время концепция сценария наряду с моделью эго-состояний является центральной идеей ТА. Концепция о том, что детские впечатления оказывают сильное влияние на паттерны поведение взрослых людей, является центральной не только в ТА, но и в других направлениях психологии. В теории сценария, кроме того, есть идея, согласно которой ребёнок составляет определённый план своей жизни, а не просто формирует основные взгляды на жизнь. Этот план составляется в форме драмы, имеющей чётко обозначенные начало, середину и конец. Другой отличительной чертой теории жизненного сценария является то, что план жизни «достигает кульминации в избранной альтернативе». Составные части сценария, начиная с первой сцены, служат для того, чтобы привести сценарий к заключительной сцене. В теории сценария заключительная сцена получила название расплаты за сценарий. Теория говорит о том, что при проигрывании человеком жизненного сценария он бессознательно избирает поведения, которые приблизят его к расплате сценария. Сценарий – это «план жизни, составленный в детстве», следовательно, ребёнок сам принимает решение о своём сценарии. На решение о выборе жизненного сценария оказывают влияние не только внешние факторы, но и воля ребёнка. Даже тогда, когда разные дети воспитываются в одних и тех же условиях, они могут составить совершенно разные планы своей жизни. В этой связи Берн приводит случай с двумя братьями, которым мать сказала: «Вы оба попадёте в психушку». Впоследствии один из братьев стал хроническим психическим больным, а другой психиатром. Хотя родители не могут заставить ребёнка принять какие-то решения, они тем не менее оказывают на ребёнка сильное влияние, передавая ему вербальные и невербальные послания. На основе этих посланий ребёнок формирует свои представления о себе, других людях и жизни, которые образуют основное содержание сценария. Таким образом, сценарий подкрепляется родителями. Сценарий «оправдывается ходом событий». В соответствии со своей компетенцией человек часто интерпретирует реальность с тем, чтобы ему казалось, что она оправдывает его сценарные решения. Человек так поступает потому, что в эго-состоянии Ребёнка воспринимает любую угрозу своему сценарному представлению о мире как препятствие в удовлетворении его потребностей и даже как угрозу существованию. Изучая вопросы происхождения сценария, Стэн Вуллэмс выделил две важнейшие особенности формирования жизненного сценария: Младенец мал и физически уязвим. Для него мир населён великанами. Неожиданный звук может сигнализировать ребёнку о том, что его жизнь в опасности. Без всяких слов и соответствующего обдумывания ребёнок знает, что, если родители уйдут, он умрёт. Если они сердятся, то могут убить его. Кроме того, у ребёнка нет взрослого понимания времени. Если он чувствует голод или холод, а мать не приходит, тогда, возможно, она уже никогда не придёт, а это означает смерть. Или это может означать нечто более страшное, чем смерть – когда тебя постоянно оставляют одного. Мир эмоций ребёнка включает в себя ярость, острые переживания, ужас и экстаз. Ребёнок принимает свои ранние решения при реагировании на эти чувства. Поэтому не удивительно, что эти решения часто имеют экстремальный характер. Маленькие дети не делают различия между потребностями и делами. Ребёнок может чувствовать: «Я хочу убить брата, который получает всё внимание!» Для него это равнозначно фразе: «Я убил брата». Затем он может заключить: «Так как я убийца, я плохой». Во взрослой жизни такой человек может иметь смутное чувство вины за «преступление», которое он никогда не совершал. Кроме этого на процесс принятия сценарных решений влияет ещё одна особенность детских способов восприятия реальности. Ребёнок фантазирует, что он всемогущ и может творить волшебство. Поэтому ребёнок думает, что именно он виноват, например, в частых ссорах родителей или в разводе. Он даже может считать себя обязанным защитить одного родителя от другого, поскольку уверен в своей способности сделать это. Многие авторы ТА считают, что ребёнок воображает себя всемогущим, чтобы компенсировать чувство беспомощности. Однако, я думаю, что ребёнок не имеет ещё представления о том, что всемогущество – это хорошо, а беспомощность – плохо, и о несовместимости беспомощности и всемогущества. Он ощущает себя одновременно и беспомощным, и всемогущим. Беспомощным потому, что ситуация детства способствует этому. Всемогущим потому, что ему удаётся управлять всемогущими великанами – родителями. Следовательно и тот и другой вывод ребёнка о себе – не фантазии, а решения принятые ребёнком на основании имеющейся у него информации, протестированной им доступными ему способами. В разных семьях дети по-разному беспомощны и всемогущи. И соотношение беспомощности и всемогущества у детей бывает разным и зависит от содержания родительских посланий. 2. Как проживается сценарий. Значение сценарного анализа. Жизненный сценарий имеет содержание и процесс. Содержание сценария каждого человека также уникально, как и отпечатки пальцев. В то время как сценарный процесс подразделяется на относительно небольшое число определённых паттернов. Победителем Берн называл «того, кто достигает поставленной перед собой цели». Роберт Гулдинг добавляет: «…и в результате этого преобразует жизнь». Под победой понимается также то, что поставленная цель достигается легко и свободно. Берн однозначно определил победителя и побеждённого в их отношении к достижению поставленной цели, т.к. он хотел подчеркнуть, что победителей нельзя просто приравнивать к тем, кто накапливает деньги и материальные ценности, а побеждёнными не обязательно являются люди, не имеющие материальных ценностей. В зависимости от трагичности финала сценарии побеждённых можно классифицировать по трём степеням. Сценарий побеждённого первой степени – это сценарий, в котором неудачи и потери не настолько серьёзны, чтобы их обсуждать в обществе. Например, повторяющиеся ссоры на работе, небольшая депрессия или неудача на экзаменах при поступлении в институт. Побеждённые со второй степенью испытывают неприятные чувства, достаточно серьёзные, чтобы их обсуждать в обществе. Это может быть увольнение с работы, исключение из университета, госпитализация по поводу тяжёлой болезни и т.д. Сценарий третьей степени приводит к смерти, увечью, серьёзной болезни (в том числе и психической) или суду. Такие сценарии называются хамартическими. Человек, имеющий сценарий не-победителя, день ото дня терпеливо несёт свою ношу, не много при этом выигрывая и не сильно проигрывая. Такой человек никогда не рискует. Поэтому такой сценарий называют банальным. На работе не-победитель не становится начальником, но его и не увольняют. Он, скорее всего, спокойно доработает до конца, получит в подарок часы на мраморной подставке и уйдёт на пенсию. Берн предложил способ, с помощью которого можно отличить победителя от побеждённого. Для этого надо спросить человека, что он будет делать, если проиграет. Берн считал, что победитель знает что, но не говорит об этом. Побеждённый не знает, но только и делает, что говорит о победе: «Когда моя лошадь придёт первой…». Он всё ставит на одну карту и тем самым проигрывает. Победитель всегда учитывает несколько возможностей, поэтому и побеждает. Во взрослой жизни человек придерживается детских решений потому, что всё ещё надеется разрешить основной вопрос, который остался нерешённым в его детстве: как добиться любви и внимания. Это одна из основных причин, хотя и не единственная. Находиться в жизненном сценарии, проигрывать сценарное поведение и сценарные чувства это значит реагировать на реальность «здесь и теперь» как будто бы это мир, нарисованный в детских решениях. Человек чаще всего входит в свой сценарий в следующих случаях. Стэн Вуллэмс утверждает, что чем больше стресс, тем больше вероятность вхождения человека в сценарий. Вуллэмс предложил 10-ти бальную шкалу стресса. Расшифровка собственного сценария позволяет человеку выдерживать большие стрессовые нагрузки прежде, чем он начнёт действовать в соответствии со сценарием. Когда ситуация «здесь и теперь» напоминает человеку болезненную ситуацию из его детства, и он входит в сценарий, в ТА говорят, что текущая ситуация связана с более ранней ситуацией с помощью резиновой ленты. Это позволяет понять, почему человек реагирует так, как будто бы его катапультировали назад в его прошлое. Обычно человек не может осознанно представить эту детскую сцену, поэтому не понимает, что общего в этих ситуациях. Вследствие того, что мать и отец являются очень важными фигурами в жизни человека, они часто находятся на другом конце резиновой ленты. Там могут находиться и родственники: дедушки, бабушки, тёти, дяди и др. Разговаривая с людьми, с которыми у человека серьёзные взаимоотношения, он какую-то часть времени отождествляет их с людьми из своего прошлого, и делает это неосознанно. Этот феномен в психоанализе называется трансфер (перенос). В ТА об этом говорят как о «надевании лица отца или матери на кого-то». Резиновые ленты могут быть привязаны не только к людям из нашего прошлого, но и к запахам, звукам, определённому окружению или чему-то ещё. Эрик Берн ввёл понятие сценарные сигналы, т.е. телесные признаки, указывающие на то, что человек вошёл в сценарий. Это может быть глубокий вдох, изменение положения тела и напряжение какой-то части тела. Некоторые терапевты ТА специализируются именно в этой области теории – телесном сценарии. Сценарные сигналы - это проигрывание человеком его детских решений, которые он принял в отношении своего тела. Например, человек, будучи ребёнком, пытался дотянуться до матери, но обнаружил, что она часто отодвигается от него. Чтобы подавить эту естественную потребность он стал напрягать свои руки и плечи. Во взрослой жизни такой человек продолжает напрягать своё тело. Человек стремится организовать мир таким образом, чтобы он оправдывал сценарные решения. Это объясняет, например, почему люди снова и снова вступают в болезненные взаимоотношения или придерживаются паттернов поведения, приводящих к наказанию. Сценарий предлагает волшебное решение основного неразрешённого в детстве вопроса: как добиться любви и признания. Сценарий написан так, чтобы сделать из реальной жизни сказку и закончить её как в сказке – спокойно и счастливо. В этом смысле сценарий имеет отрицательное значение потому, что предлагаемое решение не работает в реальной действительности. Когда человек принимал в детстве свои сценарные решения, ему казалось, что единственной альтернативой этим решениям может быть лишь ужасная катастрофа. Причём у него не было ясного представления, в чём заключается эта катастрофа, но он знал, что её любой ценой нужно избежать. Поэтому каждый раз, когда сценарные решения подтверждаются, человеку начинает казаться, что они по-прежнему помогают избежать катастрофы. Вот почему люди часто говорят, что им легче вести себя по-старому, одновременно признавая, что это поведение для них саморазрушительно. Неосознанно они следуют убеждению: «Сейчас моё поведение приносит боль, однако, оно не так ужасно по сравнению с той катастрофой, которая обязательно произойдёт, если я изменю своё поведение». Чтобы выйти из сценария, необходимо обнаружить потребности, неисполненные в детском возрасте, и найти способы удовлетворения этих потребностей в настоящем. 3. Жизненная позиция. Виды жизненных позиций. Как уже известно, существует четыре варианта жизненных позиций: Стайнер считает, что все дети начинают с позиции «Я-ОК, Ты-ОК». При этом ребёнок меняет позицию лишь в том случае, если что-то вмешивается в его взаимозависимость с матерью, например, когда ребёнок ощущает, что мать перестаёт защищать его и заботиться о нём, как она делала это ранее. Некоторые дети само рождение воспринимают как подобную угрозу. В ответ на эти неудобства ребёнок может решить, что он – не ОК или, что другие люди не ОК, прейдя из состояния основного доверия в состояние принципиального недоверия. Франклин Эрнст проанализировал особенности пребывания взрослого человека в каждой из четырёх позиций и переход из одной позиции в другую. Свой метод он назвал ОК Коррал. Вместо термина ОК Эрнст использует термин «ОК с собой» или «ОК с тобой», подчёркивая, что позиция человека в данный момент – временная. Сейчас он, например, поступает (а также думает и чувствует) ОК с собой и ОК со мной. Находясь в каждой из четырёх позиций, человек, по мнению Эрнста, ведёт себя соответственно. Позицию Я-ОК, Ты-ОК Эрнст назвал «сотрудничество». Находясь в ней, человек адекватно оценивает свои возможности, уверен в себе, доверяет другим и получает удовлетворение. Позицию Я-не ОК, Ты-ОК Эрнст назвал «уход». В ней человек, не верит в свои возможности решить проблему «здесь и теперь», убегает от проблем. Позиция Я-ОК, Ты-не ОК называется «избавление» и характеризуется тем, что человек не доверяет другим и избавляется от них. Позиция Я-не ОК, Ты-не ОК проявляется в поведении, мыслях и чувствах, называемых «выжидание». При этом человек игнорирует свои возможности решать проблемы и не доверяет окружающим, он в депрессии и ничего не делает. 4. Сценарные послания. Ребёнок принимает сценарные решения в соответствии со своим восприятием окружающего мира. Следовательно, послания, которые ребёнок получает от своих родителей и окружающего мира, могут полностью отличаться от посланий, воспринимаемых взрослым человеком. Сценарные послания могут передаваться вербально, невербально или тем и другим способом одновременно. Например, ребёнку-первокласснику, читающему книгу, отец может сказать: «Ты не правильно произносишь это слово». При этом его слова могут сопровождаться самыми различными невербальными сигналами, каждый из которых имеет значение для формирования сценарного послания. Отец может говорить сердитым, громким голосом, с недовольным выражением лица. Для ребёнка это послание означает: «Я не хочу, чтобы ты был здесь, и предпочёл бы, чтобы ты умер». Отец мог бы сказать эти слова ровным голосом, не отрываясь от газеты. По невербальным сигналам его сын интерпретирует это послание так: «Ты не представляешь для меня никакого интереса». В другом случае отец может говорить ровным, спокойным голосом, сидя рядом с ним. Он даёт сыну время подумать и ещё раз посмотреть на слово. При этом отец передаёт сыну послание: «Думать –ОК (полезно)». Как уже известно, ребёнок постоянно ищет ответа на вопрос: «Как мне лучше всего добиться того, что я хочу?». Возможно, маленькая девочка замечает, что когда мать хочет чего-то от отца, она сначала начинает ругаться, а потом плачет. Ребёнок приходит к выводу: «Чтобы получить от людей, особенно от мужчин, то, что я хочу, нужно поступать как мама». В этом случае дочь копирует поведение матери. Скопированные паттерны поведения – это ещё один вид сценарных посланий. В других случаях ребёнку могут говорить не что он должен делать, а кем он является. Такие послания называются оценочными: «Ты глупый!»; «Моя маленькая девочка!»; «Ты кончишь в тюрьме!»; «Ты ничего не добьёшься!». Содержание оценок может быть позитивным или негативным, а их сила, как сценарных посланий, будет зависеть от сопровождающих их невербальных сигналов. Иногда оценки могут передаваться косвенно, когда родитель говорит с кем-то о своём ребёнке в его присутствии или зная, что это станет известно ребёнку. Например: «Это – спокойный ребёнок»; «Она очень капризная»; «Ты же знаешь, он сильный». Подобные косвенные оценки ребёнок может воспринимать как сильные сценарные послания. Однако бывает, что своё главное сценарное решение ребёнок принимает при реагировании на одно единственное событие, которое он воспринимает как особенно угрожающее. Такое событие называется травматическим. В день, когда произошло травматическое событие, «рождается» Ребёнок. Это значит, что мысли, чувства и паттерны поведения взрослого человека в эго-состоянии Ребёнка, будут точно соответствовать его мыслям, чувствам и поведению в тот день. Возможно, маленькую девочку склонил к сожительству её отец. Она может истолковать это травматическое событие как сверхмощное сценарное послание и «записать» в своё эго-состояние Ребёнка решение: «Больше я никогда не буду доверять мужчинам». Будучи взрослой женщиной, она, скорее всего, будет собирать марки обиды на мужчин, а её сценарной расплатой будет неожиданный уход от мужа, при хамартическом сценарии – убийство мужчины. В метафоре Берна о стопке монет, монета – это впечатления одного дня или, по-другому, сценарные послания одного дня. Плохо отшлифованные монеты – это травматические события и повторяющиеся послания. 5. Сценарная матрица. Сценарные послания родители передают из трёх своих эго-состояний, а ребёнок принимает эти послания и распределяет их в трёх своих эго-состояниях. Исходя из этого, Клод Стайнер разработал одну из центральных моделей в ТА – сценарную матрицу. Контрприказания. Первоначально послания от Родителя к Родителю назывались контрприказаниями, т.к. считалось, что они идут вразрез с приказаниями. В настоящее время известно, что иногда эти послания могут входить в противоречие с приказаниями, однако часто подкрепляют их или не имеют с ними ничего общего. Тем не менее, первоначальный термин сохранился. Существуют контрприказания, которые есть в контрсценарии каждого человека. Их пять: «Будь лучшим»; «Будь сильным»; «Старайся»; «Радуй других»; «Спеши». Значимость каждого из этих контрприказаний разная у всех людей. Обычно особо значимым является одно или два из них, и человек чувствует необходимость следовать им. Он считает, что пока он следует им, он ОК. Эти пять посланий получили название драйверных (ведущих, главных) или просто драйверов. Программа. Программа состоит из посланий о том, как нужно действовать. Человек перефразирует эти послания в предложения, начинающиеся: «Вот как надо…». Основную часть посланий программы человек использует конструктивно, в позитивном плане. Однако в программе могут содержаться и негативные элементы. Например, маленькая девочка может научиться у матери: «Вот как надо сдерживать свои чувства и остаться одинокой». Приказания и разрешения. Родители могут скрывать от ребёнка или не осознавать некоторые свои сильные переживания. Эти переживания составляют часть содержания эго-состояния Ребёнка родителей. На их подавление родители тратят много энергии и на психологическом уровне становятся «тяжёлыми». Эта тяжесть хорошо ощущается детьми. Ребёнок воспринимает скрываемые от него переживания родителей как сильные сценарные послания, которые он «записывает» в своё эго-состояние Ребёнка. Отличие приказаний и разрешений от контрприказаний. Существуют следующие два основных отличия. 2. Приказания и разрешения передаются в очень раннем возрасте (от 0 до 8 месяцев), а контрприказания в более позднем возрасте (от 8 месяцев и до 10-12 лет). 6. Приказания и решения. Боб и Мэри Гулдинг обнаружили, что существует ограниченное количество видов приказаний - двенадцать. Человек может воспринять от своих родителей одно или несколько их этих двенадцати приказаний. Гулдинги дали название каждому виду приказаний. В ТА приказания обозначают словами, хотя на самом деле приказания – это невербальные послания. Принятые условные обозначения приказаний описывают возможные переживания ребёнка, принимающего такой вид послания.

|

Откуда же берется такая установка? С точки зрения транзактного анализа, причина довольно проста и кроется в недостатки поглаживаний, которые ребенок получал в детстве и остром дефиците поглаживаний во взрослой жизни. Что же такое поглаживание? Это что-то вроде единицы внимания, которое мы уделяем другому человеку. Лучше всего смысл этого слова разъяснен в Сказке про пушистиков. Внимание, которое уделяют человеку другие люди, играет очень важную роль. И если ему не удается получить приятных поглаживаний («пушистиков»), то он будет стремиться получить хотя бы негативные, ведь они все же лучше, чем игнорирование. Желание получать поглаживания сравнимо с жаждой. Когда мы ее испытываем, то нам непременно нужна вода. И если в округе нет чистой и свежей воды, то придется довольствоваться грязной. Ведь совсем не пить мы просто не можем! Наверняка вы наблюдали такую картину: почти в каждом классе есть непоседа или хулиган, который как будто нарочно делает поступки, за которые его потом будут ругать. Это как раз и есть яркий пример того, когда ребенок или подросток хочет любой ценой получить кусочек внимания других (учителей, родителей, одноклассников), тогда хотя бы так он получит свою порцию поглаживаний, пусть и негативных.

Откуда же берется такая установка? С точки зрения транзактного анализа, причина довольно проста и кроется в недостатки поглаживаний, которые ребенок получал в детстве и остром дефиците поглаживаний во взрослой жизни. Что же такое поглаживание? Это что-то вроде единицы внимания, которое мы уделяем другому человеку. Лучше всего смысл этого слова разъяснен в Сказке про пушистиков. Внимание, которое уделяют человеку другие люди, играет очень важную роль. И если ему не удается получить приятных поглаживаний («пушистиков»), то он будет стремиться получить хотя бы негативные, ведь они все же лучше, чем игнорирование. Желание получать поглаживания сравнимо с жаждой. Когда мы ее испытываем, то нам непременно нужна вода. И если в округе нет чистой и свежей воды, то придется довольствоваться грязной. Ведь совсем не пить мы просто не можем! Наверняка вы наблюдали такую картину: почти в каждом классе есть непоседа или хулиган, который как будто нарочно делает поступки, за которые его потом будут ругать. Это как раз и есть яркий пример того, когда ребенок или подросток хочет любой ценой получить кусочек внимания других (учителей, родителей, одноклассников), тогда хотя бы так он получит свою порцию поглаживаний, пусть и негативных.

Ирина Летова - международно сертифицированный ТА-аналитик, психотерапевт европейского реестра, групповой психотерапевт, семейный консультант, научный руководитель Московского Института Транзактного Анализа.

Ирина Летова - международно сертифицированный ТА-аналитик, психотерапевт европейского реестра, групповой психотерапевт, семейный консультант, научный руководитель Московского Института Транзактного Анализа.