емкость

Рис. 3.8.3. Виды объемов легких [Ы:1р://\уу^г^.8р1го.ги]. 2 Динамические объемы Форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ) - это объем газа, выдыхаемого после полного вдоха во время экспираторного маневра (выполнение настолько форсировано и полно, насколько это возможно). ФЖЕЛ следует отличать от ЖЕЛ, где главное завершенность маневра, а не скорость его выполнения. Форсированный экспираторный поток за 1 секунду. (РЕУьОФВ1Сек.) - это объем газа выдыхаемый за первую секунду после начала маневра ФЖЕЛ. Индекс Тиффно - наиболее информативный показатель форсированного выдоха. Рассчитывается как отношение ОФВ1Сек./ЖЕЛ. Показывает, какую часть ЖЕЛ пациент выдыхает за 1 секунду выдоха. У здорового человека он составляет не менее 80%. Снижение его до 70% свидетельствует о развитии умеренной бронхиальной обструкции. Падение индекса Тиффно ниже 60% характеризует выраженные вентиляционные нарушения. Удобство этого показателя состоит в том, что не требуется расчета должных величин. • Пиковая экспираторная объемная скорость (ПОС, реак ехрпа!огу йо^э РЕР) это максимальный поток во время маневра измерения форсированной жизненной емкости легких. У здоровых лиц индекс отражает калибр "центральных" дыхательных путей и силу, развиваемую дыхательными мышцами. Показатель РЕР широко применяется при динамическом наблюдении за пациентами. Его популярности способствует и тот факт, что он может быть измерен с помощью довольно простых, портативных, индивидуальных пикфлоуметров, применение которых позволяет больным в порядке самоконтроля оценивать проходимость дыхательных путей. • Максимальные объемные скоростные потоки на уровне 25%, 50%, 75% от ФЖЕЛ (МОС25, МОС50, МОС75, РЕР25, РЕРбо* РЕР75). Это экспираторные потоки, достигнутые на уровне обозначенного легочного объема во время выполнения форсированного экспираторного маневра, начинающегося из положения ОЕЛ. Расчет этих показателей проводится путем геометрических построений на кривой ФЖЕЛ спирограммы или автоматически спироанализатором. На практике объемная скорость при выдыхании 25% ФЖЕЛ (МОС25 РЕР25) используется для характеристики проходимости дыхательных путей на уровне крупных бронхов, мгновенная объемная скорость при выдыхании 50% ФЖЕЛ (МОС50 РЕР50) характеризует проходимость на уровне средних бронхов, МОС75 (РЕР75) характеризует проходимость мелких бронхов. Оценка большинства показателей функции внешнего дыхания проводится путём сопоставления полученных измерений (Ас*.) к должным величинам (Рге<1) по таблицам или автоматически при использовании современных спироанализаторов. Спироанализ (пневмотахография, кривая поток-объем). Принцип измерения объемной скорости дыхания основан на использовании термоанемометров. Термоанемометр - тип датчика, в котором, через подогреваемый проводок, расположенный в дыхательной трубке пропускается электрический ток. При его охлаждении струей выдыхаемого воздуха изменяется электрическое сопротивление. По степени его изменения, коррелирующего с объемной скоростью воздушного потока можно вычислить основные параметры внешнего дыхания. Методика принципиально не отличается от выполнения маневра ФЖЕЛ при проведении традиционного спирографического исследования. Компьютерный анализ пневмотахограмм позволяет представить полученную информацию в виде кривой "поток-объем". При этом по одной из осей откладывается объем (л), а по другой скорость потока воздуха (л/с). Таким образом, выстроенный график демонстрирует изменение объемной скорости выдыхаемой газовой смеси в зависимости от фазы дыхательного цикла (рис. 3.8.4.). Форма кривой поток-объем определяется миграцией точки равного давления (ТРД). ТРД - это точка, в которой давление на бронхи снаружи, равно давлению изнутри (рис. 3.8.5.). Снаружи на бронхи оказывается давление равное по величине сумме внутри-грудного давления (ВГД) и эластического давления (ЭД), обусловленного эластической тягой легких. Сумма ВГД и ЭД примерно одинакова на протяжении всего бронхиального дерева и мало изменяется в течение маневра форсированного выдоха. Это давление направлено на спадение бронхов. Препятствует коллабированию бронхов внутрибронхиаль-ное давление (ВБД). Однако ВБД существенно изменяется в течение форсированного выдоха.

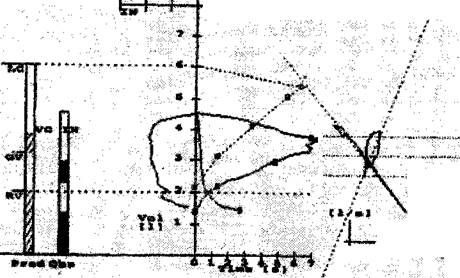

?- Нгж-ж»»*• **** ьоддея&оздамкях 1*ёРж| :1Ш| 1* Рис. 3.8.4. Реальный протокол исследования функции внешнего дыхания на бодиплетизмографе фирмы «ЕпсЬ Е§ег». В центре - кривая «поток- объем» форсированного выдоха. Ось абсцисс - поток (Ркш, л/мин), а ординат ~ объем (Уо1, л). Сплошной линией показаны измеренные значения, пунктирной - должная кривая. Слева - общая емкость легких (ОЕЛ - ТС), УС - ЖЕЛ, КУ - 00, Ргеё - должное, ОЬз - измеренное. Справа - кривая измерения бронхиального сопротивления (объяснения в тексте).

Рис. 3.8.5. График, объясняющий прохождение ТРД во время форсированного выдоха. А - альвеола; Б-бронх. В начале маневра давление воздуха максимально в альвеолах и постепенно снижается до атмосферного к ротовой полости. В это время на кривой поток - объем регистрируется максимальная объемная скорость выдоха, ТРД в это время приходится на крупные бронхи, спадению которых препятствует хрящевой скелет. По мере выдоха, объем воздуха в легких уменьшается, а в месте с ним уменьшается объемная скорость выдоха (МОС25,50,75) и ВБД. В результате этого ТРД мигрирует в процессе форсированного выдоха к мелким бронхам (диетальнее 3-4 генерпщи). Отсутствие жесткого хрящевого скелета создает угрозу коллабирования мелких бронхов на выдохе. Нормальная кривая "поток-объем" имеет довольно постоянную форму треугольника (рис. 3.8 А). Она мало зависит от мышечного усилия выдоха и определяется состоянием бронхиальной проходимости и эластичности легочной ткани. Изменение формы кривой довольно точно характеризует изменение проходимости дыхательных путей, позволяет дифференцировать рестриктивные и обструктивные поражения легких, проводить топическую диагностику локализации обструкции. Рестриктивный синдром характеризуется снижением статических дыхательных объемов при нормальных значениях показателей объемных скоростей форсированного выдоха и ФЖЕЛ. Обетруктивный синдром сопровождается снижением ФЖЕЛ, индекса Тиффно и объемных скоростей форсированного выдоха при нормальных значениях статических легочных объемов. При снижении показателей статических объемов и скоростных показателей выдоха диагностируются смешанные (обструктивно-рестриктивные) нарушения внешнего дыхания. Локализацию обструкции устанавливают по снижению объемной скорости форсированного выдоха в соответствующей точке кривой выдоха. Синдром изолированной обструкции мелких бронхов проявляется уплощением конечного отрезка кривой ФЖЕЛ, снижением МОС75. На кривой "поток-объем" синдром изолированной обструкции мелких бронхов проявляется утратой линейности последней трети кривой со смещением ее к оси абсцисс, что отражает падение объемной скорости в конце выдоха. Снижение значений ПОС и МОС25 свидетельствует об изолированной обструкции крупных бронхов. В случае снижения всех показателей объемной скорости форсированного выдоха диагностируют генерализованную обструкцию дыхательных путей. По данным спироанализа можно дифференцировать внутри и внегрудную изолированную обструкцию верхних дыхательных путей (ВДП). При внутригрудной обструкции ВДП их компрессия наблюдается на выдохе. При этом на кривой поток-объем будет выражено уплощение кривой форсированного выдоха, удлинении выдоха, уменьшением ОФВ1с и индекса Тиффно, снижение пиковой скорости выдоха. При внеторакальной обструкции ВДП будет грубо изменена форма кривой вдоха. В таблице 3.8.2. представлены нормативные показатели и отклонения от нормы основных показателей кривой «поток-объем».

Оценка реактивности воздухоносных путей осуществляется при проведении ин-галяционно-провокационных проб. В клинической практике применение провокационных проб определяется необходимостью диагностики бронхиальной астмы, оценки роли отдельных патогенетических механизмов в формировании обратимой обструкции бронхов, индивидуальным подбором бронхолитика. В качестве провоцирующих факторов используется разнообразные методы воздействия, как фармакологические, так и немедикаментозные. Основным критерием

Для оценки результатов провокационных проб используются показатели, отражающие проходимость различных отделов бронхиального дерева (ОФВх^к, МОСгз, МОСзо* МОС75). Наиболее распространенным из них является ОФВгсек. Снижение его на 20% по Отношению к исходному уровню является признаком положительного теста и служит сигналом к прекращению исследования. Для установления обратимости обструкции в случае ее достоверного выявления, или исключения скрытой обструкции, когда результаты анализа не позволяют достоверно утверждать наличие обструкции, а так же в случае подбора оптимальной бронхолитиче-ской терапии и дозы бронхолитиков проводят бронходилятационные пробы. С этой целью используют р-адреномиметики в виде аэрозоля, чаще всего беротек. Методика исследования состоит в регистрации кривой "поток-объем" до приема препарата и через 15 мин, после ингаляции беротека. Алгоритм оценки состояния внешнего дыхания по данным спироаналта: 1. Установить процент отклонения ЖЕЛ от должной. Значимым снижением ЖЕЛ является ее уменьшение на 15% и более от должной. Снижение ЖЕЛ позволяет заподозрить рестриктивные нарушения дыхания. 2. Установить процент отклонения от должных величин ФЖЕЛ (ОФВ1с) и ПОС. Снижение ФЖЕЛ и ПОС на 15% и более и при значении индекса Тиффно менее 80% указывает на наличие нарушения внешнего дыхания по обструктивному типу. 3. В случае снижения ЖЕЛ при нормальных значениях скоростных показателей форсированного выдоха делается заключение о Нарушении внешнего дыхания по рестриктивному типу. При снижении индекса Тиффно и ОФВ! делается заключение о Нарушении внешнего дыхания по обструктивному типу. При сочетании обструктивных и рестриктивных нарушений делается заключение о Смешанном обструк-тивно-рестриктивном нарушении внешнего дыхания. 4. При наличии обструктивных нарушений анализируют форму кривой и отклонение от должных величин ПОС, МОС25,5о и 75- При снижении всех названных показателей на 15% и более делают заключение о Генерализованной обструкции. При «провале» конечного участка петли поток-объем форсированного выдоха и значимом снижении только МОС7з делают заключение об Изолированной обструкции мелких бротов. При «провале» начального участка кривой и снижении показателей ПОС и МОС25 делают заключение о Обструкции верхних дыхательных путей. Изолированная обструкция бронхов среднего калибра как правило не встречается, поэтому при деформации среднего участка кривой и снижении МОС50 делают заключение о заключение о Подозрении на начальные проявления бронхиальной об-струкции. 5. В случае подозрения на обструкцию верхних дыхательных путей анализируют форму кривой форсированного выдоха и форсированного вдоха. При снижении показателей потока форсированного выдоха на уровне ПОС и МОСгз без изменения формы кривой и показателей форсированного вдоха делают заключение о Внутригрудной обструкции верхних дыхательных путей. Если снижены только скоростные показатели форсированного вдоха делают заключение о Внегрудной обструкции верхних дыхательных путей. Когда выявлены нарушения как форсированного вдоха, так и выдоха делают заключение о Фиксированной (вне-внутригрудной) обструкции верхних дыхательных путей. 6. При наличии обструктивного синдрома делается бронходилатационная проба. Увеличение ОФВ1 после проведения пробы на 15% и более по отношению к исходным значениям делают заключение об Обратимости обструктивных нарушений. Если исходно обструктивные нарушения не выявлены, но проба с бронхолитиком положительная делают заключение о Скрытой бронхиальной обструкции. В случае если бронходилатационная проба дает извращенную реакцию в виде увеличения бронхиальной обструкции делают заключение о наличии Бета адренергического дисбаланса. 7. При проведении бронхопровокационной пробы оценивают величину снижения после пробьг показателя ОФВ1 по отношению к его значению в исходе. Если этот показатель после пробы уменьшается на 20% и более делают заключение о Гиперреактивности дыхательных путей. VI. Компенсаторныепроцессыпринедостаточностивнешнегодыхания. 2. Компенсаторные процессы в системе кровообращения: 9 развитие тахикардии, увеличение ударного и минутного объемов сердца; ■ увеличение массы циркулирующей крови за счет выброса из кровяного депо; ■■ расширение сосудов (под влиянием СС>2, рН, аденозина); ■ гипертрофия миокарда. 2. Компенсаторные процессы системы крови: ■ усиление диссоциации оксиНЬ за счет ацидоза; ■ повышение кислородной емкости крови за счет усиления вымывания эритроцитов из костного мозга; ■ активация эритропоэза за счет усиления образования эритропоэтинов в почках и других органах. 3. Тканевые компенсаторные процессы: ■ ограничение функциональной активности органов и тканей, непосредственно не участвующих в обеспечении транспорта кислорода; ■ увеличение сопряжения окисления и фосфорилирования и активности ферментов дыхательной цепи; ■ усиление анаэробного синтеза АТФ за счет активации гликолиза (накапливается лактат, рН смещается в кислую сторону, а кривая Баркрофта - вправо, НЬОг легче диссоциирует, отдавая кислород); увеличение массы митохондрий

|

;*^л*./^»^^:#Ж^Ш

;*^л*./^»^^:#Ж^Ш

выбора той или иной методики является предполагаемый механизм нарушения проходимости воздухоносных путей. Так, при подозрении на бронхиальную астму физического усилия следует провести пробу с физической нагрузкой на велоэргометре или на тредми-ле; при подозрении на астму атопическую можно провести пробы с аллергенами и др. Чаще всего для выявления гиперреактивости бронхов используются провокационные пробы с лекарственными препаратами, оказывающими бронхоконстрикторный эффект (гиста-мин, метахолин, ацетилхолин).

выбора той или иной методики является предполагаемый механизм нарушения проходимости воздухоносных путей. Так, при подозрении на бронхиальную астму физического усилия следует провести пробу с физической нагрузкой на велоэргометре или на тредми-ле; при подозрении на астму атопическую можно провести пробы с аллергенами и др. Чаще всего для выявления гиперреактивости бронхов используются провокационные пробы с лекарственными препаратами, оказывающими бронхоконстрикторный эффект (гиста-мин, метахолин, ацетилхолин).