Наблюдение

В мотострелковых и танковых подразделениях основным способом разведки, в том числе разведки местности, является визуальное наблюдение. Оно организуется во всех видах боевой деятельности войск и осуществляется непрерывно днем и ночью, во всякое.время года и при любой погоде. Наблюдение ведется лично командирами, офицерами штабов и специально назначенными наблюдателями с командно-наблюдательных пунктов, а также наблюдателями из боевых порядков подразделений и экипажами боевых машин. В обороне, при подготовке наступления и при расположении в районах сосредоточения в батальонах и полках, кроме того, выставляются наблюдательные посты. Пункты наблюдения выбираются в местах с хорошим обзором местности. Они должны быть укрытыми от наблюдения и огня противника. Выбирают и оборудуют их, исходя из характера местности,—в окопе, траншее, в различных сооружениях, на деревьях и т. п. Система пунктов наблюдения должна обеспечивать наилучший просмотр противника и местности во всей полосе боевых действий и на флангах на возможно большую глубину.

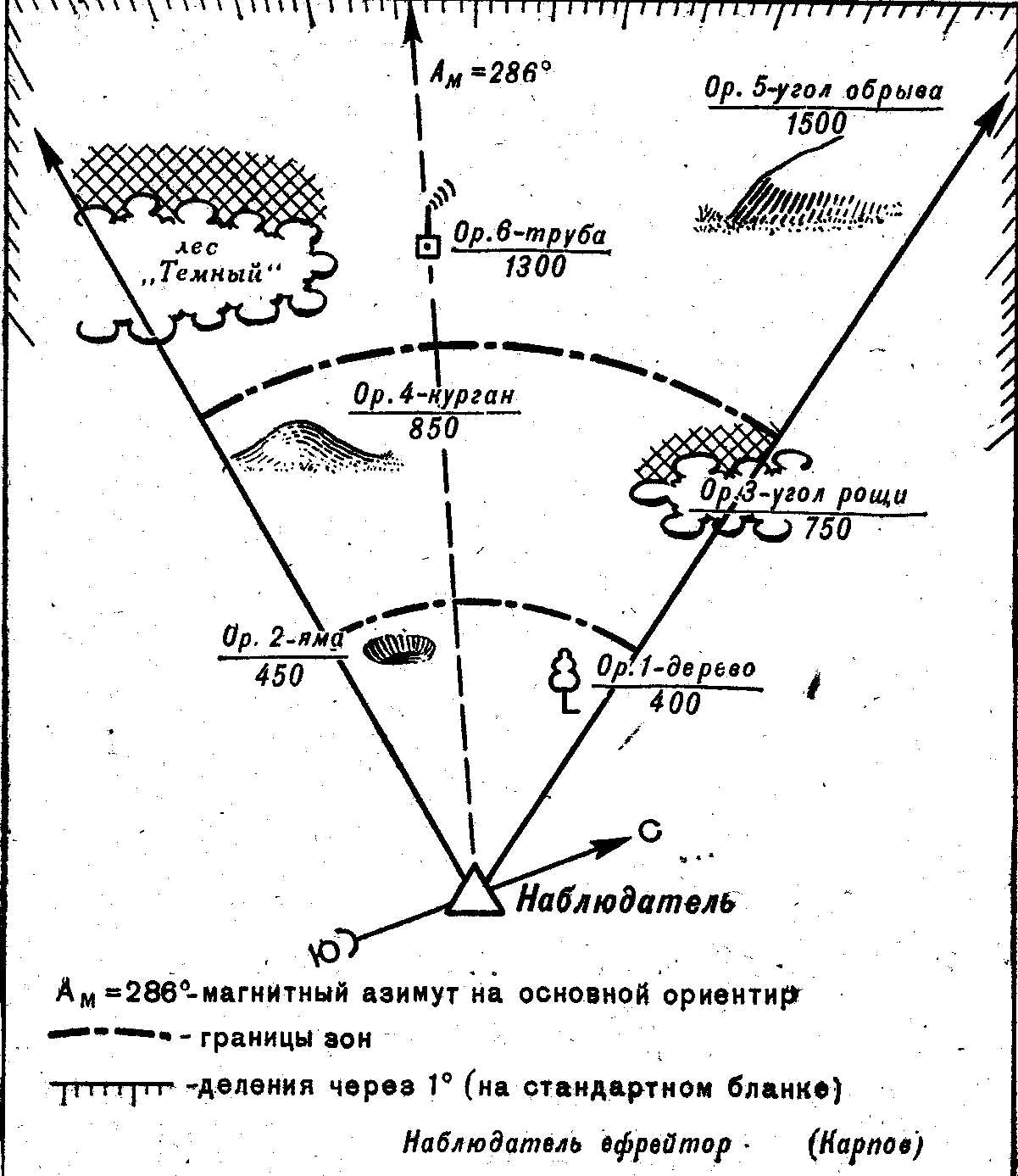

Рис.116. Схема ориентиров

Указания по разведке местности наблюдателям и наблюдательным постам дают командиры подразделений одновременно с постановкой задач по разведке противника. Это делается, как правило, непосредственно на пунктах наблюдения. Наблюдателям указывают сектор (полосу) наблюдения, ориентиры, их условные наименования, участки и объекты, требующие особого внимания. В указаниях на разведку местности ставятся обычно следующие основные задачи» выявление и уточнение скрытых подступов к объектам противника, обнаружение и изучение изменений местности, если они возникнут в секторе наблюдения, выявление характера естественных препятствий и заграждений и возможных путей их обхода, и т.п. Указывается также, какие сведения о важных объектах местности требуется получить и какие данные о них должны немедленно докладываться. Наблюдатель, получив задачу, детально изучает местность в указанном секторе. Уяснив отличительные признаки и взаимное положение ориентиров и характерных местных предметов, он определяет с помощью оптического прибора и на глаз расстояния до них и, если позволяет обстановка, составляет схему ориентиров (рис. 116), которой пользуется в дальнейшем при указании местоположения обнаруженных объектов и направлений на них относительно ориентиров. На схеме ориентиров наблюдатель отмечает зоны наблюдения: ближнюю - примерно до 500 м, среднюю—до 1000 м и дальнюю. Границы зон намечаются на местности по ориентирам и местным предметам.

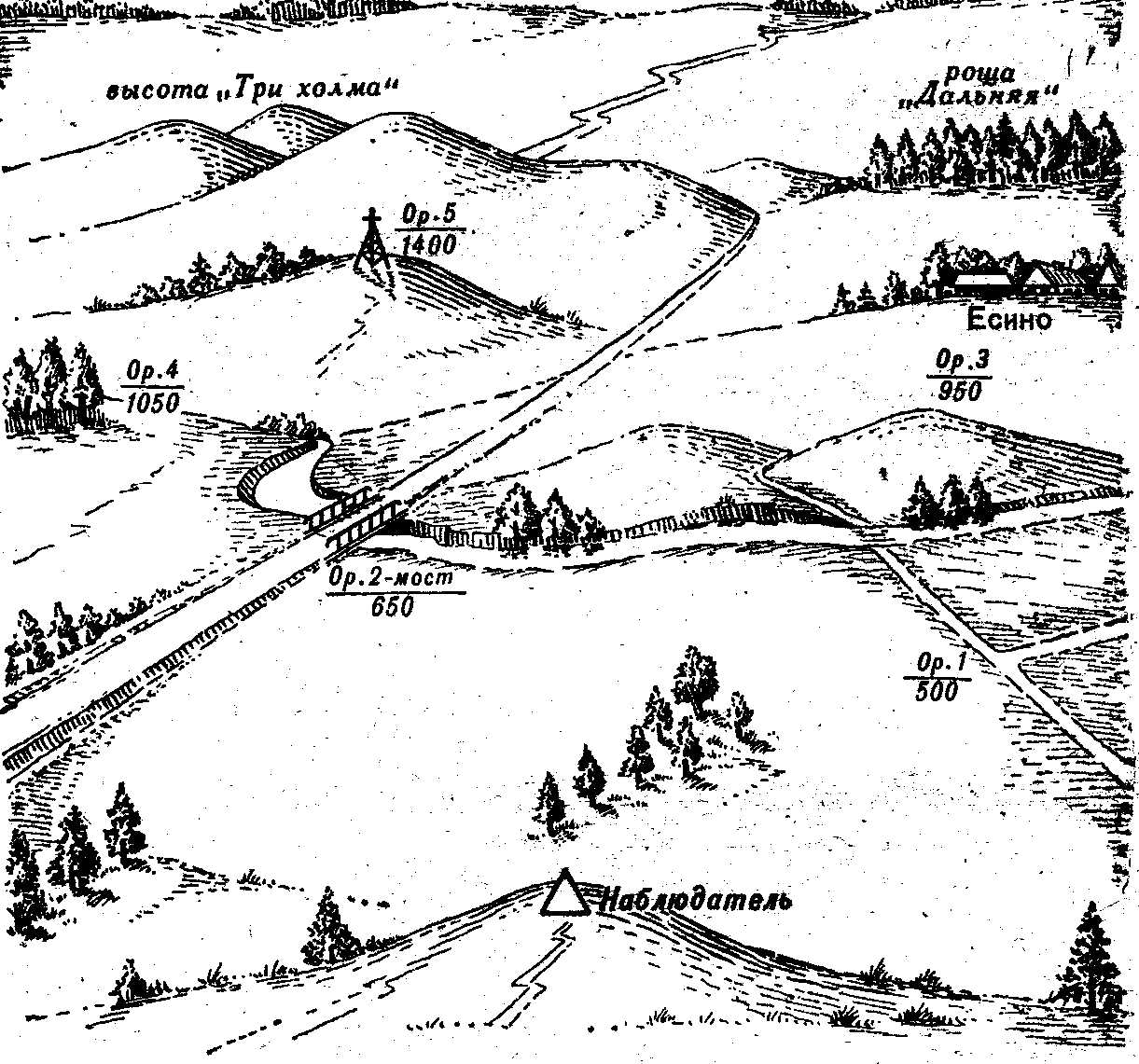

Рис.117 Схема местности На наблюдательном посту результаты разведки наносят на карту или же на подготовленную старшим наблюдателем схему местности, составленную в виде перспективной зарисовки видимого участка (рис. 117) или в виде увелички с карты (рис. 126). Местность обычно осматривается последовательно по зонам в определенном порядке: сначала в ближней зоне (например, справа налево), затем в средней (слева направо) и после этого в дальней (справа налево). Последовательно, но в обратном порядке, осмотр продолжается от дальней зоны к ближней. Наблюдение в оптический прибор и невооруженным глазом следует чередовать. Так, первоначально местность осматривается и отыскиваются на ней объекты наблюдения невооруженным глазом, а затем, когда объект (цель) или его признаки будут обнаружены, изучают его уже с помощью оптического прибора. Зимой необходимо обращать внимание на все нарушения снежного покрова: появление следов, троп, искусственных снежных бугров, валов и т. п. Обнаружив цель, наблюдатель определяет ее положение относительно ближайшего к ней ориентира и, не прекращая наблюдения, докладывает о ней командиру (старшему наблюдателю). Наблюдательные посты наносят обнаруженные цели, кроме того, на карту или схему местности. При смене наблюдателей сменяемый показывает на местности сменяющему обнаруженные цели (объекты, подозрительные места) и передает ему карту (схему).

|