Теория тарелок Мартина и Синга

Колонка разбивается на ряд последовательных элементарных участков (тарелок). Предполагается, что хроматографируемое вещество проходит каждую тарелку прерывистыми порциями, и на каждой тарелке успевает устанавливаться равновесное распределение его между подвижной и неподвижной фазами. С каждой новой порцией газа носителя концентрация вещества на первой тарелке падает, а на последующих – возрастает. В результате такого перемещения и перераспределения хроматографируемое вещество оказывается на нескольких тарелках, причём на средних его концентрация максимальна (по сравнению с соседними). Таким образом вещество размывается по нескольким тарелкам, причём чем большее число тарелок занимает вещество, тем сильнее размытие. Следовательно число тарелок, занимаемых компонентом служит мерой эффективности. Диффузионно массообменная теория размывания или Теория эффективной диффузии (Ван-Деемтр, Глюкампф) Причина размывания обусловлена тремя основными факторами: A. Вихревая диффузия обусловлена завихрением газа вокруг зёрен. B. Молекулярная диффузия связана с тепловым движением молекул и неравенством путей движения индивидуальных молекул через колонку. C. Сопротивление массопередаче связано с трудностями перехода молекул сорбата из газа в неподвижную фазу, с различными временами пребывания отдельных молекул в неподвижной фазе, т.е. с кинетикой установления равновесия межфазного распределения. Чтобы молекуле попасть внутрь плёнки неподвижной жидкой фазы, ей нужно преодолеть силы поверхностного притяжения.

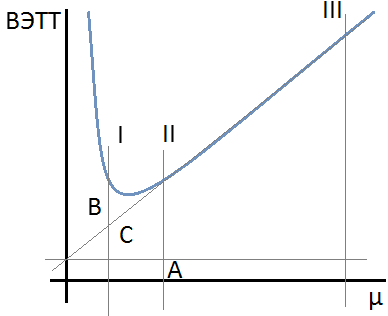

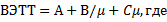

μ – скорость движения газа носителя.

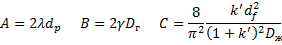

Вихревая диффузия не зависит от скорости газоносителя. λ – мера неравномерности набивки колонки, Пути снижения вихревой диффузии: равномерность упаковки частиц сорбента и точный гранулярный их состав. Слишком мелкие частицы сорбента вызывают увеличение перепада давления вдоль колонки, что ведёт к непостоянству скорости газоносителя вдоль колонки. Лекция №7 от 19.10.2011 Кушал… Есть фото-с Пути уменьшения коэффициента С: 1. Использование тонких плёнок неподвижной жидкой фазы. 2. Использование неподвижной жидкой фазы низкой вязкости, где коэффициент диффузии будет иметь большое значение. 3. Увеличение температуры, снижающей вязкость неподвижной жидкой фазы (НЖФ). Анализ кривой Ван-Деемтра I. Область преобладания молекулярной диффузии в размывании хроматографической зоны. Здесь высота эквивалентной теоритической тарелки обратно пропорционально величине скорости газоносителя. Работа в этой области по разделению не целесообразна, поскольку небольшие изменения скорости газоносителя приводят к значительным изменениям эквивалентной высоты теоретической тарелки. II. Участок между областью 1 и 2: тут в размывании хроматографического пика играет вихревая дифузии. Значение коэффициентов В и С минимальны, и эта область – наиболее благоприятна для хроматографического анализа, так как в ней достигается минимальное значения высотой теоретической тарелки, которая достигается при оптимальной скорости газоносителя – μ оптимальное. III. Между 2-м и 3-м сечением: в этой области основную роль в размывании хроматографического пика играют трудности массообмена, поэтому желательна низкая вязкость НЖФ, что приводит к повышению коэффициента диффузии ДЖ, или к повышению температуры. Нижний температурный предел работы НЖФ соответствует температуре её размягчения (если она аморфная) или её расплавления. В оптимальных условиях скорость перемещения молекул анализируемого вещества определяется скоростью газоносителя, и распределение этих молекул между плёнкой НЖФ и потоком эллюэнта приближается к равновесному распределению. Суммирование всех причин размывания хроматографической зоны осуществляется введением понятия эффективного коэффициента диффузии, который представляет собой сумму диффузионного размывания:

Чем больше Дэфф, тем больше высота эквивалентной теоретической тарелки. Вывод: размывание хроматографической зоны представляет собой диффузионное явление. Увеличение диффузии ведёт к увеличению высоты эквивалентной теоретической тарелки, с другой стороны скорость газоносителя является фактором концентрирующим, т.е. противодействующим размыванию. Увеличение скорости газоносителя ведёт к уменьшению высоты эквивалентной теоретической тарелки, но только в определённых пределах. Тема 4: Газожидкостная хроматография Это такой вариант хроматографического метода, где подвижной фазой является газ-носитель. Неподвижная фаза – жидкость. В основе разделения лежит разность в коэффициентах распределения разделяемых веществ между газом-носителем и НЖФ. Преимущества и недостатки метода: 1. Симметричность хроматографических пиков, что обусловлено линейным характером изотермы распределения разделяемых веществ в широком диапазоне концентраций. 2. Большая универсальность в отношении разнообразия веществ, которые поддаются разделению, что определяется большим выбором веществ, которые пригодны для использования в качестве неподвижных жидких фаз. Основные условия, определяющие разделительную способность газожидкостной колонки являются: 1. правильный выбор НЖФ, селективной по отношению к разделяемым компонентам; 2. правильный выбор режима разделения - длинна колонки, температура колонки, скорость газоносителя и величина вводимой пробы смеси. Недостатки газожидкостной хроматографии: 1. Требуются методы нанесения НЖФ. 2. НЖФ постепенно уносятся с твёрдого носителя, особенно при повышении температур, что приводит к дрейфу нулевой линии на хроматограмме и потере разделительной способности колонки.

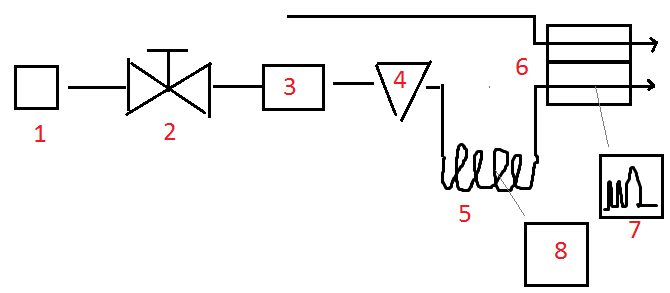

На схеме: 1. Источник газоносителя (балон с сжатым газом( 2. Редукционный клапан – нужен для понижения давления газоносителя от того, которое в балоне. 3. Панель подготовки газа – задание и поддержание постоянного расхода газоносителя. 4. Устройство ввода жидких проб (испаритель). 5. Хроматографическая колонка. 6. Детектор. 7. Регистратор (визуализация результатов) 8. Электронные вычислительные блоки для управления температурой и регистрацией Основными элементами являются: 5 – обеспечивает качественную характеристику разделения, 6 («глаза хроматографа») Хроматографические колонки Представляют собой цилиндрические трубки различных размеров. Они различаются: «насадочные» - имеют внешний диаметр 2..4 мм. Преперативные колонки имеют диаметр от 10 до 100 мм. «Насадка» - твёрдый гранулированный материал, которым заправляется колонка. Бывают колонки микро насадочные, с диаметром 0,8..1 мм. Бывают капиллярные, имеющие внутренний диаметр колонки 0,5..0,25 мм. Длинна колонок: насадочные и микро насадочные колонки имеют длину от 0,5 до 3 метров (при необходимости до 10 метров). Капиллярные колонки имеют длину 10..20.. 100..200 метров. Колонки располагаются в термостатах хроматографа, и их надо определённым образом упаковать. Поэтому по форме колонки бывают: прямые, U – образные и W – образные. Чаще – спиральные.

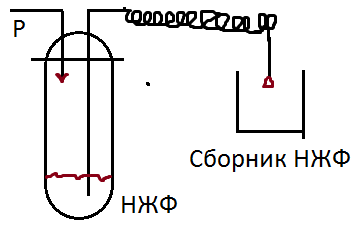

Заполнение колонок: перед заполнением колонка промывается и просушивается. Промывается водой, затем слабым раствором соляной кислоты, опять водой, потом ацетон и окончательно просушивается. Перед набивкой один конец колонки запыживается, затем колонки заполняются. Колонки широкие и не длинные заполняются прямой засыпкой с постукиванием. Длинные колонки разворачиваются и засыпается подобным же образом. Спиральные колонки заполняются с помощью вакуума или давления. Очень длинные – с помощью специального устройства: через капиллярную колонку продавливается через давлением НЖФ или её раствор, и сбрасывается. При этом на внутренних стенках капиллярной колонки остаётся очень тонкий слой НЖФ. Толщина такой плёнки: 5*10-5см. После заполнения запыживается вход колонки, она устанавливается в хроматограф и тренируется. Носители для газовой хроматографии. Сорбенты. Лекция № 8 от 09.11.2011

|

Для оптимизации работы хроматографической колонки (достижения максимальной эффективности) полезно качественное понимание уравнения Ван-Деемтра, отражающее связь между эффективностью колонки и скоростью газоносителя:

Для оптимизации работы хроматографической колонки (достижения максимальной эффективности) полезно качественное понимание уравнения Ван-Деемтра, отражающее связь между эффективностью колонки и скоростью газоносителя:

- средний диаметр частиц сорбента.

- средний диаметр частиц сорбента.

Принципиальная схема газового хроматографа

Принципиальная схема газового хроматографа Материал колонки: нержавеющая сталь, медь, стекло, кварцевое стекло, полимерные материалы (фторопласт), никель, металлическая с внутренним стеклянным покрытием, тантал. Основное требование к материала колонок такие: механическая прочность, термическая стойкость, коррозионная стойкость, инертность по отношению к НЖФ, к компонентам пробы и газ-носителю.

Материал колонки: нержавеющая сталь, медь, стекло, кварцевое стекло, полимерные материалы (фторопласт), никель, металлическая с внутренним стеклянным покрытием, тантал. Основное требование к материала колонок такие: механическая прочность, термическая стойкость, коррозионная стойкость, инертность по отношению к НЖФ, к компонентам пробы и газ-носителю.