ХРОМАТОГРАФ И ДЕТЕКТОРЫ

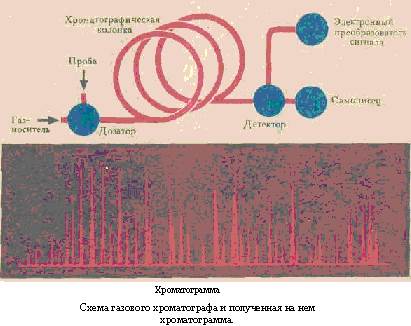

Так что же такое хроматограф? Не хроматографическая колонка — трубка с сорбентом, а современный автоматический, точный прибор. Конечно, колонка с сорбентом — самая важная часть любого хроматографа, в ней происходит основной процесс— разделение смеси на компоненты; самая важная часть, но не единственная. Прежде всего, пробу вещества, газообразного, жидкого или твердого, нужно ввести в колонку. Это делают или специальным микрошприцем, или автоматическим устройством— дозатором. Но вот проба введена. Теперь ее нужно перемещать по колонке. Это делают, продувая сквозь колонку газ, который называют газом-носителем или элюентом. Газ должен проходить по колонке с определенной скоростью, при определенном давлении. Следовательно, нужны специальные регуляторы. Колонку нужно поддерживать строго при заданной температуре — значит, ее приходится помещать в термостат, обычно в емкость, где с помощью вентилятора циркулирует нагретый воздух. Газ-носитель увлекает с собой в виде паров анализируемые вещества, образуя с каждым из компонентов смесь. Эти бинарные смеси на выходе из колонки как бы выстраиваются в строгий ряд и по очереди выходят из нее. Теперь только надо зафиксировать каждую из них и идентифицировать компоненты смеси. Для этого используют специальные устройства — детекторы. Если в выходящем из колонки газе (элюате) кроме газа-носителя присутствует какой-нибудь компонент анализируемой пробы, то детектор дает сигнал. Этот сигнал записывается в виде пика пером самописца на движущейся бумажной ленте. Но чтобы сигнал детектора преобразовать в движение пера, нужны сложные электронные схемы. Вот поэтому современный хроматограф совсем не похож на устройства, с которыми работали М, С. Цвет и его последователи.

Таким образом, второй очень важной частью хроматографа является детектор. Принципы действия детекторов могут быть самые разные, но объединяет их, пожалуй, одно — все они указывают на изменение какого-либо свойства газового потока в зависимости от его состава. В первых серийно выпускаемых газовых хроматографах детекторами служили азотометры — калиброванные бюретки с раствором щелочи. Газом-носителем служила двуокись углерода. При пробулькивании элюата сквозь слой раствора щелочи двуокись углерода поглощалась, а содержащийся в газовой смеси компонент устремлялся в верхнюю часть бюретки. Понижение уровня свидетельствовало о том, что компонент еще продолжает поступать, в промежутке между выходом двух компонентов уровень щелочи оставался постоянным, так как весь чистый газ-носитель (двуокись углерода ) полностью поглощалсящелочным раствором. По положению уровня щелочи в бюретке судили о количестве первого компонента в смеси.

Уровень жидкости в бюретке после второй «остановки» говорил о количестве следующего компонента и т.д. Такой метод детектирования при анализе газов был предложен в 1953 г. чешским ученым Я. Янаком и советским ученым Д. А. Вяхиревым. В некоторых приборах изменение уровня щелочи фиксировалось с помощью фотоэлемента автоматически и производилась запись результатов в виде ступенчатого графика.

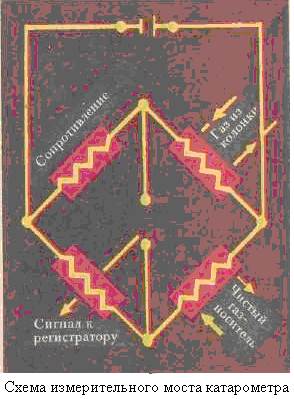

Одним из наиболее широко распространенных и используемых до сих пор детекторов является катарометр. Принцип действия его основан на измерении разности теплопроводностей двух потоков: элюата и чистого газа-носителя.

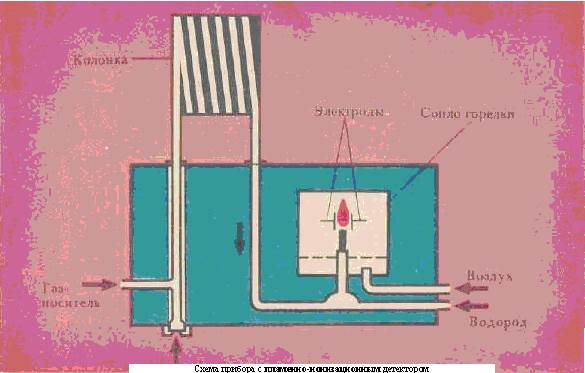

Этот детектор представляет собой хорошо известный мостик Уитстона, у которого плечевые сопротивления (два, а иногда и все четыре) помещены в продуваемые газом камеры. Если через камеры проходит чистый газ-носитель, то мост, на который подается постоянное напряжение, находится в равновесии и регистратор записывает на картограмме прямую (нулевую линию). Если же через одну из камер проходит поток газа (из колонки), по составу отличающийся от газа-носителя, то возникнет разбаланс моста, что тотчас же регистрируется на бумаге в виде пика. Другой широко распространенный детектор — пламенно-ионизационный был предложен в 1958 г. Мак-Уильямом и Дьюаром. Принцип действия этого детектора основан на измерении электропроводности водородного пламени, которая резко возрастает при попадании в горелку ничтожных количеств органических веществ.

Элюат в детекторе смешивается с водородом и поступает к соплу горелки. К горелке подается также очищенный воздух. Горение происходит между двумя электродами, на которые подается напряжение порядка 100—300 В. Так как при сгорании органических соединений в пламени образуются заряженные частицы— ионы, подаваемое напряжение заставляет ионы перемещаться от одного электрода к другому. Таким образом, возникает ионный ток, который измеряется и регистрируется на картограмме. В 1958—1963 гг. Дж. Ловлок предложил ионизационные детекторы, в которых ионизация происходит под действием радиации. Газом-носителем в этом случае служит аргон. Все ионизационные детекторы имеют фантастическую чувствительность, достигающую стомиллионных долей микрограмма! Следовательно, можно зафиксировать примесь в количестве одной молекулы на миллион, и даже десятки миллионов молекул

Применяются и так называемые селективные детекторы, которые чувствительны лишь к некоторым веществам. Так, электронозахватный детектор имеет повышенную чувствительность к галогенам и некоторым другим элементам. Используя селективные детекторы, можно «видеть» лишь пики, соответствующие веществам определенной молекулярной структуры. Ярким примером здесь может служить анализ антидетонаторов, например этиловой жидкости, добавляемой в очень малых количествах в бензин. Электронозахватный детектор позволяет получить на хроматограмме лишь пики компонентов этиловой жидкости, при этом углеводороды бензина остаются «незамеченными».

|

основного вещества. Такая чувствительность особенно важна в анализе исходных веществ (мономеров) при синтезе полимеров, когда требуется сырье высокой степени чистоты. Становится понятной шутка одного из ученых, который сказал, что обнаружить примесь в мономере — это то же самое, что выследить одного злоумышленника в городе с миллионным населением. Хроматограф успешно справляется с таким заданием.

основного вещества. Такая чувствительность особенно важна в анализе исходных веществ (мономеров) при синтезе полимеров, когда требуется сырье высокой степени чистоты. Становится понятной шутка одного из ученых, который сказал, что обнаружить примесь в мономере — это то же самое, что выследить одного злоумышленника в городе с миллионным населением. Хроматограф успешно справляется с таким заданием.