Инженерная геология, этапы развития, задачи. Инженерная геология, как наука о рациональном использовании окр . среды.

1. Quand se passe le Carnaval de Nice? 2. Combien de jours dure le Carnaval? 3. Comment est représentée sa Majesté Carnaval? 4. Qui participe au grand défilé? 5. Comment se termine le Carnaval?

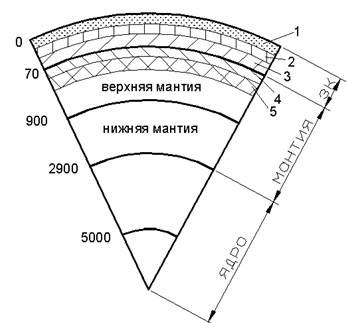

Инженерная геология, этапы развития, задачи. Инженерная геология, как наука о рациональном использовании окр. среды. Инж. Геология - наука, изучающая свойства горных пород, грунтов, природные-геологические и техногенно-геологические процессы в верхних горизонтах ЗК в связи со строительной деятельностью человека. Инженерная геология сформировалась как наука геологического цикла в 20 – 30 годах ХХ века в связи с запросами различных видов строительства – транспортного, промышленного, энергетического и др. Были созданы специализированные изыскательские организации, инженерно-геологические исследования стали необходимой стадией проектирования и строительства. ИГ, включающая на этом этапе грунтоведение и инженерную геодинамику, стала изучаться в вузах. В последующие 1940…70-е гг. она интенсивно развивалась применительно к решению проблем строительства в сложных геологических условиях транспортных сооружений, крупных ГЭС и ТЭС, атомных электростанций и др. Содержание ИГ расширилось за счет обобщения закономерностей инженерно-геологических условий обширных территорий (регионов); региональная ИГ стала третьей составной частью инженерной геологии. Главная цель-изучение природной геологической обстановки до начала стр-ва и прогноз изменений, которые произойдут в геол. среде, породах в процессе строительства. 2. Общие сведения о Земле. Форма и строение Земли, внешние и внутренние геосферы и их взаимодействие, химический состав земной коры. Геотермический режим. Приняв приближенно форму земли в виде шара (геоид) со средним радиусом 6371,1 км, строение ее можно характеризовать совокупностью геосфер. К внешним геосферам относятся атмосфера, гидросфера и биосфера. К внутренним – земная кора (ЗК), литосфера, мантия и ядро.

ЗК толщиной около 70 км состоит из трех слоев, названных по характеру типичных пород: осадочный, гранитный и базальтовый; в океанической ЗК гранитный слой отсутствует. Мантия подразделяется на верхнюю (до 900км) и нижнюю (глубже до 2900). Верхний слой мантии вместе с ЗК образуют литосферу (до 140 км глубины).

Рис. 1.1. Внутренние геосферы Из физических полей Земли большое значение имеют тепловое, гравитационное, магнитное; закономерности последних используются в геофизических методах, применяемых в инженерной геологии.

В ядре выделяют его внешнюю оболочку (2900 – 5000 км) и само ядро. В них и нижней мантии протекают процессы движения и преобразования вещества, приводящие к выделению внутренней – эндогенной – энергии Земли. Она проявляется в образовании минералов и горных пород, структур литосферы и ЗК, рельефа, т.е. характера поверхности последней. Таким образом, имеет место взаимодействие всех перечисленных геосфер. Наиболее распространенными в ЗК являются следующие химические элементы: кислород (46,5), кремний (25,7), алюминий (7,6), железо (6,2). В скобках приведены массовые доли элементов в %. Далее следуют Ca, Na, Mg, K, H, Ti, C. Остальные элементы в сумме составляют менее 1%. Геотермический режим ЗК определяется взаимодействием вышеуказанной эндогенной(внутренняя энергия химических реакций, протекающих в мантии) энергии и внешней (экзогенной), главным образом солнечной. В итоге в ЗК выделяют три зоны: в верхней преимущественное значение имеет влияние солнечного тепла и соответственно проявляются суточные, сезонные и другие колебания температуры; глубже следует нейтральный слой, в котором температура постоянна и близка к среднегодовой. Еще глубже наблюдается устойчивый рост температуры, интенсивность которого характеризуется указанием геотермических ступени и (или) градиента. Величина нарастания температуры на каждые 100 м глубины- геотермический градиент. Глубина, при которой температура повышается на 1 градус по Цельсию - геотермическая ступень. Очевидно соотношение ГС = 100/ГГ. В среднем ГС равна 33 м, но в общем она меняется от 5 до 100 м. Например, для Москвы ГС = 59 м, для Петербурга только 20 м; различие объясняется более близким к поверхности для последнего расположением кристаллических пород и наличием в них глубоких разломов. Учет роста температуры с глубиной имеет непосредственное практическое значение при строительстве тоннелей, шахт, бурении скважин.

3. Минералы и горные породы, эндогенный и экзогенный процессы их образования. Породообразующие минералы, классификации, состав, свойства. Земная кора состоит из горных пород (ГП), представляющих собой агрегаты нескольких (иногда одного) минералов. Минерал - природное образование, однородное по внутреннему строению, химическому составу и физическим свойствам. Всего их известно несколько тысяч, но основную массу ГП составляют несколько десятков наиболее распространенных – породообразующих – минералов.

Большинство минералов имеет кристаллическое строение Изотропность – свойства одинаковы по всем направлениям Анизотропность - разные. По характеру энергии, определяющей процессы минерало-, и породообразования, их делят на эндогенные(внутренние) и экзогенные(на поверхности). К эндогенным относятся магматизм и метаморфизм. Магматизм – внедрение магмы в ЗК или излияние ее на поверхность в виде лавы. Образующиеся при этом ГП называются магматическими (МГП). Это интрузивные (глубинные) (гранит, сиенит, диорит и др.) и эффузивные (поверхностные) (порфиры, андезит, базальт, пемза и др.). Метаморфизмом называется преобразование ранее образовавшихся пород при изменении условий их существования, под действием высоких давления, температуры, химически активных жидкостей и газов. Образующиеся при этом породы называются метаморфическими (ММГП); это гнейс, кварцит, мрамор, различные кристаллические сланцы. МГП и ММГП составляют большую часть массы ЗК. Экзогенные процессы протекают на небольших глубинах ЗК и на ее поверхности. Экзогенные минералы образуются на земной поверхности и на небольшой глубине вследствие преобразования эндогенных минералов, кристаллизации и осаждения солей из водных растворов, а также в результате жизнедеятельности животных и растительных организмов, накопления их остатков. Такой процесс минералообразования называется осадочным, а возникающие при этом горные породы называются осадочными (ОГП). Классификация: 1)(содержащие кремний) силикаты: наиболее распространены минералы магматического происхождения - полевые шпаты ортоклазы и плагиоклазы, слюды, оливин, авгит, роговая обманка; метаморфического – тальк, хлорит, серпентин; осадочного – каолинит, монтмориллонит, гидрослюды 2)оксиды и гидроксиды: кварц,опал,лимонит3)карбонаты(соли натрия,магния,меди):кальцит,доломит4)сульфаты(соли серной кислоты):гипс,ангидрит 5) сульфиды(производные сероводорода):пирит 6) галоиды(фтористые и хлористые соединения): галит, сильвин Во многих случаях минерал можно определить по его физическим свойствам, к которым относятся Физические свойства: 1)внешняя форма 2) цвет 3) прозрачность 4) блеск 5) твердость (шкала Мооса) 6) Спайность-способность раскалываться по определенным направлениям 7)излом 8) плотность 9) магнитность По плотности различают минералы легкие (r ≤2,5г/см3), тяжелые (r >= 4) и средней плотности при изменении r в указанных пределах. Для определения твердости минералов пользуются шкалой Мооса, в которой каждый последующий из приведенных эталонных минералов царапает предыдущий, т.е. превышает его по твердости на один балл: тальк, гипс, кальцит, флюорит, апатит, полевой шпат, кварц, топаз, корунд, алмаз. Последние три минерала относятся к редким, так что из перечисленных породообразующих минералов к твердым относятся полевой шпат (6) и кварц (7); к мягким тальк (1) и гипс (2); остальные имеют среднюю твердость. Очень большое практическое значение имеет устойчивость минералов к выветриванию. В этом отношении они подразделяются на очень устойчивые – кварц, мусковит; устойчивые – ортоклаз, альбит, т.е. полевые шпаты с большим содержанием кремнекислоты (кислые); умеренно устойчивые – кислые плагиоклазы, авгит, роговая обманка, биотит и др.; малоустойчивые – основные плагиоклазы (с малым содержанием кремнекислоты), оливин, пирит. Магматизм и магматические горные породы(МГП),условия образования, формы залегания интрузивных и эффузивных магматических пород. Названия и строительные свойства наиболее распространенных МГП. Магматизм – внедрение магмы в ЗК или излияние ее на поверхность в виде лавы. Образующиеся при этом ГП называются магматическими (МГП). Это интрузивные (глубинные) (гранит, сиенит, диорит и др.) и э ффузивные (поверхностные) (порфиры, андезит, базальт, пемза и др.). Магма- сложный силикатный сплав Текстура пород( пространственное расположение частей пород в ее обьеме):1) массивная- равномерное, плотное расположение минералов 2)полосчатая- чередование участков различного минерального состава 3)шлаковая- порода, содержащая видимые глазом пустоты порфировую (с кристаллами в виде отдельных вкраплений в общей стекловатой массе) или стекловатую структуру; текстура может быть как плотной, (порфиры, порфириты, диабазы), так и пористой – липариты, трахиты, андезиты, базальты, пемза Структуры:1) зернистые - типичные для глубинных пород 2)полукриссталические 3)стекловатые- типичные для излившихся пород Формы залегания: А) Глубинные (интрузивные) 1) батолиты -массивы,площадью до несколько сотен км,залегающих глубоко от земной пов-ти 2) штоки -ответвления от батолитов 3) лакколиты - грибообразные формы 4) жилы - заполненные магмой трещины в земной коре

Рис. 2.1. Формы залегания интрузивных МГП: 1 – батолит; 2 – шток; 3 – лакколит; 4,5 – жилы (4 – пластовая или силл; 5 – секущая или дайка Б) Излившиеся (эффузивные):1) купола- сводообразные формы 2) лаковые покровы -растекание магмы на пов-ти Земли 3) потоки - вытянутые формы

Рис. 2.2. Формы залегания эффузивных МГП: 1- купол; 2 – покров; 3 - поток

Характеристика пород:1)Кислые породы(содержание SiO2 65-75%) гранит и его аналоги 2)средние породы(52-65%) порфириты, андезиты, порфир, трахит 3)основные(40-52%) габбро и ее аналоги-диабаз, базальт 4) ультраосновные(менее 40 %) только глубинное происхождение – пироксениты. Все МГП широко применяются в различных областях строительства. Из интрузивных наиболее распространенная порода – гранит, а из эффузивных – андезиты и базальты. В общем МГП и ММГП (метаморфические ГП) обладают большой прочностью, малосжимаемы, нерастворимы в воде. При использовании их обязательно устанавливается трещиноватость, которая может существенно снизить прочность и повысить деформируемость массива породы.

Осадочные горные породы ОГП,УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ,КЛАССИФИФИКАЦИЯ,ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА. Особенности строительной оценки различных классов ОГП- ОБЛОМОЧНЫХ НЕСВЯЗНЫХ И СЦЕМЕНТИРОВАННЫХ,ГЛИНИСТЫХ,ХИМИЧЕСКИХ И БИОХИМИЧЕСКИХ. Составляя всего 5% от массы ЗК, осадочные породы чаще всего слагают ее верхние слои и выходят на поверхность, оказываясь в зоне хозяйственно-строительной деятельности человека. На происхождение ОГП указывает название – формирующиеся из осадка. Последний возникает при разрушении ранее существовавших пород вследствие выветривания и переносе продуктов разрушения, при кристаллизации солей в усыхающих водных бассейнах, а также при накоплении остатков животных и растительных организмов. В соответствии с указанными условиями образования ОГП разделяются на три группы: обломочные, глинистые, химические и биохимические. Основной формой залегания ОГП является слой, в котором различают подошву, кровлю и мощность Н – расстояние между ними (рис.2.З). Слоистость, значительная пористость, большая изменчивость прочности и сжимаемости, повышенная чувствительность многих пород к внешним воздействиям – характерные черты ОГП. В них нередко обнаруживаются остатки и отпечатки животных и растений, позволяющие устанавливать возраст пород. Охарактеризуем каждую группу ОГП.

Рис. 2.3. Формы залегания ОГП: 1 – слои; 2 – линзы; 3 – выклинивание слоя; 4 – пережим слоя (пласта); 5 – пропласток (прослоек)

Представляют собой скопления обломков ранее существовавших пород как результата их физического выветривания – увеличения трещиноватости с дальнейшим дроблением, измельчением пород под действием перепадов температуры, замерзания в порах и трещинах воды, кристаллизации солей при ее испарении. По размеру обломки или частицы объединяются в группы – фракции. Выделяются следующие фракции с размерами (мм): валуны (глыбы) d >100; галька (щебень) 40…100; гравий (хрящ, дресва) 2…40; песок 0,05…2; пыль 0,005…0,05; глина d<0,005. Указанные в скобках названия используются для неокатанных, угловатых обломков. В природе обломочные породы представляют собой смесь различных фракций. Наименование породе присваивается по преобладающей фракции, cоставляющей по массе более 50%. Если связи между частицами отсутствуют, породы называются рыхлыми или несвязными. Это галечник, гравий, щебень, хрящ, песок. Для последнего ограничивается также содержание глинистой фракции тремя процентами. Цементированные природным цементом галька и гравий называются конгломератом; то же, щебень и хрящ – брекчия. Конгломераты образуются в прибрежной зоне морей и поэтому распространены шире брекчий. Цементированный песок называется песчаником. Цементированными оказываются продукты вулканических извержений – пепел, песок и др. Оседая на землю, уплотняясь, цементируясь и твердея, они образуют пористые породы, называемые вулканическим туфами или туффитами, если включают обломочный материал другого происхождения. Прочность несвязных пород зависит от трения между отдельными частицами; при шероховатой, угловатой их форме оно больше. Большое значение имеет плотность «упаковки» частиц: плотные породы будут и более прочными. Содержание различных фракций в процентах по отношению ко всей массе достаточно представительной пробы породы называется гранулометрическим составом. Он приводится в табличной или графической форме и является важной характеристикой любых дисперсных грунтов. Соответствующий график называется кривой однородности (рис.2.4). Для неоднородного грунта кривая более пологая. Численно это можно характеризовать коэффициентом неоднородности k = d60/d10, т.е. отношением диаметров частиц, меньше которых в грунте 60 и 10% соответственно. Если k>3, то песок неоднородный. По размеру частиц пески подразделяются на гравелистые, когда частиц крупнее 2 мм более 25%; крупные и средней крупности, когда частиц крупнее 0,5 и 0,25 мм соответственно содержится более 50%; мелкие, когда частиц крупнее 0,1 мм более 75% и пылеватые, когда этих частиц менее 75%. Если содержание ни одной из перечисленных фракций не достигает 50%, песок называют разнозернистым. От гравелистых и крупных к пылеватым строительные свойства песков ухудшаются: снижаются прочность и водопроницаемость, увеличиваются сжимаемость и способность к разжижению, переходу в состояние плывуна, проявляется пучинистость мсостояние плывуна, проявляется пучинистость. (кривые однородности): 1 – неоднородный песок; 2 – суглинок

Для цементированных пород очень важен вид природного цемента. По минеральному составу он может быть кремнистым (из минералов опал, халцедон), карбонатным (кальцит, доломит), железистым (лимонит), гипсовым, глинистым. В указанном порядке прочность цемента убывает; гипсовый растворим в воде, глинистый самый слабый и в воде размокает. Песчаники с кремнистым цементом по прочности могут не уступать граниту, а с глинистым иметь сопротивление сжатию 1 Мпа и менее. Цемент может быть смешанным, состоящим из разных минералов – например, карбонатно-гипсовым и т.п.

|

Рис. 2.4. Графики гранулометрического состава грунтов

Рис. 2.4. Графики гранулометрического состава грунтов