Коэффициент трения при различных видах грунта

1.3.1. Определение силы ветрового давления

В формуле (5) по определению тягового усилия, необходимого для снятия судна с мели, не учитывались силы ветрового давления. В зависимости от направления действия этой силы она может создать дополнительно положительное или отрицательное воздействие на работу по снятию с мели. Сила ветрового давления учитывается только при снятии судна с мели поступательным стягиванием, а при развороте на мели она не учитывается в виду ее незначительности. Сила давления ветра зависит от его скорости, от площади парусности судна, перпендикулярной направлению ветра, и может быть определена по формуле (6):

Fветр= 0,001·Рv·Av·cos υветр, кН, (6)

где Рv - давление ветра, определяемое исходя из его фактической или прогнозируемой на момент выполнения маневра по снятию судна с мели, силы, значение которого выбирается из графика на рис. 1.1, кН/м; Av - площадь парусности судна в плоскости, перпендикулярной направлению ветра, определяемая по чертежу расположения судна, м; υветр - угол между направлением ветра и направлением стягивания, рис.1.2.

Когда сильный ветер направлен в сторону стягивания (рис. 1.2, а) значению F ветр придается отрицательный знак, т. е. стягивающее усилие Т ст можно уменьшить на величину F ветр. В противном случае (рис. 1.2, б) сила ветрового давления будет препятствовать стягиванию судна с мели.

1.3.2. Определение взвешивающего давление от действия стоячих волн

Действие волн на судно, сидящее на мели, можно представить в виде двух сил: вертикальной силы взвешивающего давления и горизонтальной силы бокового давления, стремящейся сдвинуть судно. Ударное воздействие может достигать очень большого значения в зависимости от высоты и длины волны, направления бега волн по отношению к направлению борта судна и от глубины в районе посадки судна. В зависимости от глубин в районе посадки судна на мель волны, воздействующие на аварийное судно, делятся на стоячие, разбивающиеся и прибойные. Расчёт силы взвешивающего давления от действия стоячих волн, образующихся на глубинах, превышающих полторы высоты волны, на расстоянии от борта не более ½ половины длины волны и при условии, что средняя осадка судна более 1.25hв, выполняется по формуле (7), кН:

Rволн = 100·Кв·K5·q·hв , кН, (7)

где hв - средняя высота волны, выбирается из лоций, м; q - число тонн на 1 см осадки (т/см), который можно определить по выражению (8):

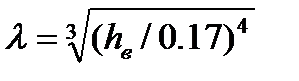

q=(α·L·B·ρ)/100, (8)

где Kв - коэффициент, равный 3 м/с2 при курсовом угле бега волны 10º и 4 м/с2 при курсовом угле 90º (для промежуточных значений курсового угла определяется интерполяцией). K5 - коэффициент определяемый по графику на рисунке 1.3, где λ определяется по формуле (9).

Формула 7 применяется при курсовых углах δволн в пределах 10÷170°. При курсовых углах, близких к ДП (δволн = 0÷10° и 170÷180°), расчет ведется по формуле

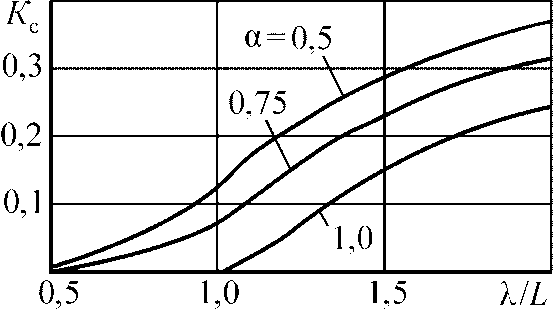

где К с — коэффициент, определяемый по графику на рис. 1.4

Расчет силы взвешивающего давления от действия разбивающихся волн

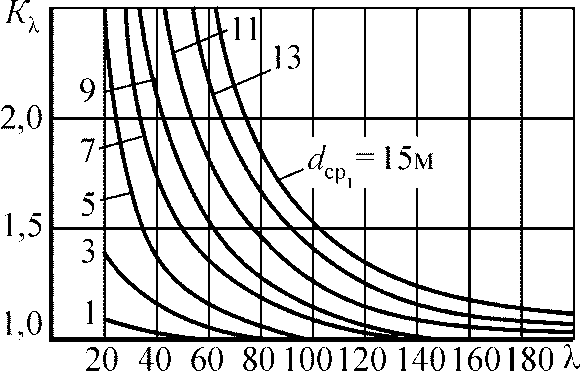

где К λ — коэффициент, определяемый по графику на рис. 1.5.

Сила взвешивающего давления от действия прибойных волн

При курсовых углах δволн = 0÷10° и 170÷180° сила взвешивающего давления от действия разбивающихся волн не учитывается ввиду ее незначительности.

1.3.3. Сила бокового волнового давления от действия стоячих волн

Сдвигающее горизонтальное воздействие волн на судно определяется для взвешивающего вертикального воздействия для случаев стоячих, либо разбивающихся или для прибойных волн. Расчет силы бокового волнового давления от действия стоячих волн выполняется по формуле (13), кН:

Fволнс = Кв·Ксн·ρ·hв·(L·sinδволн)·соsυволн ·[(K2·0,5·hB + dсрм) + К5·dсрм], кН, (13)

где Кв,К5,hв - см. формулу (7); Ксн - коэффициент, равный 1 при δволн = 45-135°; 0.9 - при δволн = 30 и 150○; 0,7- при δволн =0-15 и 165-180°; δволн - курсовой угол бега волн; υволн - угол между направлением движения волн и направлением действия стягивающего усилия, град.; К2 - коэффициент, определяемый по значениям длины волны λ и средней осадке судна на мели dсрм по графику на рис. 1.6; L - длина судна, м.

1.4. Изменение сил и реакций под действием ветра и волнения

В расчетах при снятии аварийного судна с мели необходимо откорректировать значение опорной реакции грунта Ra на величину полученного взвешивающего давления Rсволн, Изменение реакции грунта под действием взвешивающего давление от действия стоячих волн, кН, определяется по формуле (14):

Rа'=Rа-Rcволн (или

где Ra' - измененная опорная реакция грунта (кН) с учетом взвешивающего давления волны. Требуемое стягивающее усилие Тст при наличии ветра и волнения также необходимо откорректировать на величину силы ветрового давления (формула 6) и силы бокового волнового давления (формула 13), прибавляя к Тст или отнимая от Тст в зависимости от их направления относительно направления стягивающего усилия. Величина тягового усилия, необходимого для снятия судна с мели, по условию (15), будет составлять:

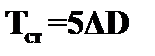

Тст≥Fтр+Fветр+Fволн, (15)

1.5. Условие для снятия судна с мели

Чтобы снять судно с мели, нужно создать тяговое усилие Тст. превышающее сумму сопротивления снятию, состоящей из силы трения корпуса судна о грунт Fтр, силы ветрового давления Fветр (когда она направлена в сторону, противоположную направлению тягового усилия Tст) и силы сопротивления от ударов волн Fволн. Таким образом, условие для снятия судна с мели при помощи буксира и собственного усилия от силовой установки, при работе на задний ход, имеет следующий вид (16):

Тст ≤Трыв + Тст. соб, (16)

где Тст. соб это усилие, создаваемое винтом аварийного судна при работе на задний ход, оно не учитывается, если по заданию поврежден ДРК, а так рассчитывается по формуле:

Тст.соб=Кз.х.·Tш.р., кН, (17)

где Кз.х коэффициент заднего хода=0,8. 1.6. Расчет силы стягивающего усилия аварийного судна при работе собственной СЭУ

Усилие, необходимое для стягивания судна с мели при отсутствии ветра и волнения, зависит от опорной реакции грунта (потерянного водоизмещения) и коэффициента трения корпуса о грунт f:

где f — коэффициент трения, выбираемый из табл. 2. В тех случаях, когда коэффициент трения корпуса о грунт неизвестен или не определен вид грунта, можно для приближенного определения необходимого стягивающего усилия воспользоваться эмпирической формулой:

1.7.Определение характеристик буксирного снабжения. Подбор тросов и расчёт необходимого диаметра для рывка.

Для того, чтобы выбрать материал и необходимый диаметр буксирного троса, обеспечивающий рассчитанное разрывное усилие и расчетный предел прочности проволок троса при растяжении, определяем разрывное усилие буксирной линии по формуле и далее с полученным значением входим в соответствующие таблицы. По правилам Российского Морского Регистра Судоходства выбор размеров буксирных канатов морских транспортных (сухогрузных, наливных, пассажирских) и рыболовных судов производится в зависимости от характеристики снабжения: Nc=Δ2/3+2Bh+0.1Aw, ( 20) где Δ- водоизмещение судна при осадке по летнюю грузовую ватерлинию, т; В – ширина судна, м; Аw-площадь парусности в пределах длины судна L, считается от летней грузовой линии, м2. При определении величины A учитывается площадь парусности только для корпуса, надстроек и рубок шириной более 0,25B; h – условная высота от летней грузовой ватерлинии до верхней кромки настила верхней палубы самой высокой рубки, имеющей ширину более чем 0,25В, м. h=a+∑hi, где a – расстояние от летней грузовой WL до верхней кромки настила верхней палубы у борта на миделе, м; hi-высота в ДП каждого яруса надстройки или рубки, имеющей ширину, большую 0,25B, м; По рассчитанной характеристике снабжения входим в таблицу 8 «Нормы снабжения судов швартовами и буксирами» и определяем диметр своего буксирного троса. Разрывное усилие троса выбирается из ГОСТ (для синтетических тросов таблица 9) или определяется по формуле (21). Коэффициент прочности k для синтетических тросов группы повышенной равен 1,5; для тросов группы нормальной — 1,4. Коэффициент прочности для стальных тросов приведён в таблице 3. Q=kC2·g ∕ 1000, кН, (21) где k – коэффициент прочности; С – окружность троса, мм; g – ускорение свободного падения – 9,81 м ∕с2

Таблица 3

|

Рис. 1.1 Зависимость давления ветра PV от скорости ветра Wветр

Рис. 1.1 Зависимость давления ветра PV от скорости ветра Wветр

Рис.1.2. Схемы сил ветрового и бокового волнового давлений

Рис.1.2. Схемы сил ветрового и бокового волнового давлений

Рис. 1.3. Графики значений коэффициентов К5

Рис. 1.3. Графики значений коэффициентов К5

(9)

(9) , кН, (10)

, кН, (10) Рис. 1.4. Зависимость коэффициента Кc от отношения l/L

Рис. 1.4. Зависимость коэффициента Кc от отношения l/L

, образующихся при условии, что глубина Н д ≥ 1,5 h в и осадка d c < 1,25 h в выполнятся при δволн = 10÷170° по формуле:

, образующихся при условии, что глубина Н д ≥ 1,5 h в и осадка d c < 1,25 h в выполнятся при δволн = 10÷170° по формуле: , кН, (11)

, кН, (11) Рис. 1.5. Графики значений коэффициентов Кl

Рис. 1.5. Графики значений коэффициентов Кl

при δволн = 10÷170° принимается:

при δволн = 10÷170° принимается: , кН. (12)

, кН. (12) Рис.1.6.Графики значений коэффициентов К2

Рис.1.6.Графики значений коэффициентов К2

,

,  рассчитанного по одной из формул 7 – 12.

рассчитанного по одной из формул 7 – 12. ; или

; или  ), кН, (14)

), кН, (14) , кН, (18)

, кН, (18) , кН. (19)

, кН. (19)