Патофизиологическая структура второго кластера

При исследовании гемодинамических особенностей второго кластера прежде всего отмечается резкое снижение насосной функции сердца. Определяется минимальная (сравнительно с остальными кластерами) разовая производительность сердца — УИ=0.0191 л/м2. Сравнение с контрольной группой показывает достоверные различия: t=—6.82, р=0.000. За счет значительной тахикардии (ЧСС= 105.9 уд/мин), сердечный индекс поднимается до 1.985 л/(мин • м2), не достигая при этом показателей контрольной группы. Резко снижена разовая работа левого желудочка сердца. Только за счет выраженной централизации кровообращения индекс общего периферического сопротивления достигает 2173 дин? с-см" 3, происходит некоторая стабилизация этого достаточно критического состояния.

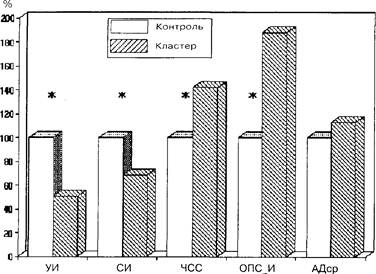

Рис. 4.5. Сравнительная оценка гемодинамических показателей в контрольной группе (100 %) и соответствующих показателей второго кластера. * — достоверные различия (р< 0.05). Сравнительный анализ некоторых гемодинамических показателей, соответствующих второму кластеру, и показателей контрольной группы (рис. 4.5.) позволил определить, что угнетение насосной функции сердца происходит за счет прежде всего снижения разовой производительности, а компенсация минутной производительности достигается за счет тахикардии. Сохраняется умеренная артериальная гипертензия. видимо, как проявление общей тенденции к централизации кровообращения. В противоположность первому кластеру, в котором отмечается именно усиление насосной функции сердца (см. рис. 4.3.), во втором кластере (рис 4.6.) прежде всего страдает насосная функция. Развивающиеся гемодинамические нарушения приводят к значительным деформациям нормального профиля бюджетного баланса кислорода. Значительно, практически более чем в два раза, снижается индекс потока кислорода (225 мл/(мин • м2) при нормальных значениях — 605 мл/(мин • м2), t=5.86, p=0.000). снижается и индекс потребления кислорода.

Рис. 4.6. Сопоставление некоторых показателен кислородного бюджета в контрольной группе (100 %) с соответствующими показателями второго кластера. * — достоверные различия (р< 0.05). Несмотря на уменьшение потока кислорода, экстракция его тканями резко увеличивается, вероятнее всего за счет снижения скорости кровотока и сохраненного кислородзависимого типа метаболизма. Артерио-венозный градиент кислорода достигает самого высокого показателя (среди изучаемых кластеров) — A-VO, =5.766 об %. Вероятность преобладания именно такого механизма подтверждается достоверным снижением парциального давления кислорода в венозной крови с 42.8 мм рт.ст. до самого низкого среди прочих кластеров уровня — Pvo, =27 мм рт.ст. Несмотря на столь выраженные нарушения гемодинамики и кислородного бюджета, сохраняется преобладание аэробного метаболизма, о чем свидетельствует отсутствие достоверных различий в уровне отношения лактат/пируват (L/P), а также высокий уровень выделения легкими углекислоты (128 мл/мин). Усиленная экстракция тканями кислорода подтверждается и низким уровнем насыщения гемоглобина кислородом в венозной крови (34 %). Изучение признаков, характеризующих структуру объема циркулирующей крови в данном кластере, позволяет выявить следующие особенности. Фактический ОЦК составляет 3.504 л, что соответствует 69 % от должного, при этом фактический глобулярный объем составляет 1.086 л, что соответствует всего 46 % от должной величины. Уровень гемоглобина и гематокрита также значительно снижены (100 г/л и 29.3 %). Количество эритроцитов также является самым низким из оцениваемых кластеров, составляя 3.327- 1012 к/л. Наглядное представление о структуре объема циркулирующей крови в этом кластере дает рис. 4.7.

Рис. 4.7. Структура показателей ОЦК в контрольной группе (100 %) и во втором кластере. * — достоверные различия (р< 0.05). Изучение показателей базисного метаболизма применительно ко второму кластеру показывает относительную (по сравнению с остальными кластерами) гипопротеинемию — 63.3 г/л. Печеночная функция в данном кластере нарушена в большей степени, чем в первом. При сохраняющемся на верхней границе нормы уровне билирубина отмечается достоверное повышение активности трансаминаз. Активность аспартатаминотрансферазы (ACT) поднимается до 1.751 мкмоль/л, а аланинаминотрансферазы (АЛТ) — до 2.214 мкмоль/л. Сохраняется умеренная гипокалиемия. При оценке структуры общего анализа крови в данном кластере обращает на себя внимание увеличение количества лейкоцитов, а также нарастание сдвига лейкоцитарной формулы влево — относительное количество палочкоялерных лейкоцитов увеличилось до 16 %. Сохраняется и относительная (11.3 %), и абсолютная (1.03- 109 к/л) лимфопения. При анализе развития у пострадавших клинического профиля, соответствующего второму кластеру, соотносительно к раннему постшоковому периоду было отмечено, что в первые двое суток после травмы он встречается в 62 % всех отмеченных в нашем массиве профилей, близких к этому кластеру, а в первые трое суток — в 87.2 %. Развитие клинического образа, соответствующего этому кластеру в раннем постшоковом (и шоковом тоже) периоде после травмы, свидетельствует о его непосредственной связи с травмой и ее ранними последствиями. прежде всего с кровопотерей. При сравнительной оценке структуры показателей объема циркулирующей крови, обнаружен дефицит объема циркулирующей крови и на этом фоне еще более выражений дефицит глобулярного объема. Результаты клинико-лабораторного сопоставления, полученного благодаря кластерному анализу типичного патофизиологического профиля с течением постшокового периода, позволяют предполагать, что данный кластер отражает непосредственную реакцию организма на острую массивную кровопотерю. Снижение насосной функции сердца носит крайне тяжелый, но вероятнее всего обратимый (в данный конкретный момент) характер. Об обратимости и напряженности процесса также свидетельствует и сохраняющаяся выраженность аэробных процессов в организме. При сравнительной оценке в предложенной J.H.Siegel и соавт. классификации [34] типов патофизиологических паттернов категории, соответствующей только что описанному профилю, мы не обнаружили. Наиболее близкий по данным патофизиологического анализа кластер “сердечной декомпенсации” был этими исследователями отмечен у больных с инфарктом миокарда. Однако параллели с травмой и со степенью кровопотери не проводились. В связи с этим, несмотря на отмеченные признаки резкого угнетения насосной функции сердца, сопоставление всех патофизиологических особенностей данного кластера с клиническими проявлениями позволяет, на наш взгляд, отказаться от термина “кластер сердечной декомпенсации” и предложить более отражающий патофизиологическую сущность этого клинического образа у данной категории больных термин — “профиль гиповолемических нарушений”.

|